Medien und Politik eint der permanente Kampf um Aufmerksamkeit: Social Media sind zur wichtigsten Arena dieser Auseinandersetzung geworden. Plattformen wie Instagram haben die Regeln politischer Kommunikation grundlegend verändert. Zwischen viralen Trends, Selfies und Staatsbesuchen bleibt die Frage: Wie „instagrammable“ darf Politik sein, ohne ihre Ernsthaftigkeit zu verspielen?

Politiker beim Joggen, beim Eisessen, Hunde-Streicheln. Beim Händeschütteln und Reden. Mal staatsmännisch, mal leger ohne Sakko und Krawatte. Die Botschaften: oft unkonkret, manchmal für die eigene Zielgruppe stark zugespitzt. So oder so ähnlich präsentieren sich die Social-Media-Accounts der meisten österreichischen Politikerinnen und Politiker. Eine sonnige, freundliche Welt in der die jeweiligen Protagonisten so souverän und kompetent wirken, als könnten sie die Lösung für jedes erdenkliche Problem jederzeit milde lächelnd aus dem Ärmel schütteln, während ein Hundebaby verspielt an ihrem Hosenbein nagt.

Inszenierung einer Wohlfühl-Show

Können sie in Wirklichkeit natürlich nicht. Das erzeugt bei manchen Konsumenten und Beobachtern Ärger. Schadet diese softe, manchmal als dümmliche empfundene Form der Inszenierung dem Ansehen der Politik? Haben Spitzenpolitiker wirklich nichts Besseres zu tun, als mit einer Eistüte in die Handykamera ihrer Social-Media-Manager zu grinsen? Ist diese Wohlfühl-Show angesichts der großen (Welt-)Krisen wirklich angemessen?

Es ist nun mal so, dass gerade junge Leute soziale Medien häufig als ihre wichtigste Informationsquelle angeben

Kein Social Media ist keine Option

Sie finde es grundsätzlich unverzichtbar und wichtig, dass sich Politikerinnen und Politiker auf Social Media präsentieren, sagte Kathrin Praprotnik, Politologin an der Universität Graz. „Es ist nun mal so, dass gerade junge Leute soziale Medien häufig als ihre wichtigste Informationsquelle angeben. Darauf zu verzichten, halte ich für realitätsfremd. Soziale Medien gehören zur Gesellschaft und zur Politik dazu und sind deswegen auch aus modernen Wahlkämpfen nicht mehr wegzudenken.“

Selbst der belangloseste Post habe das Potenzial, Menschen abzuholen und sie für Politik zu interessieren. „Oft ist es den Kanälen geschuldet, wenn da mehr Bilder stehen als Text, das finde ich in Ordnung. Kritisch sehe ich dagegen diese Vermischung zwischen offiziellen Accounts und Parteiaccounts, wenn Mitarbeitende von Ministerien bei den Parteiaccounts mitarbeiten, was mit der neuen Gesetzesregelung ja legitimiert worden ist. Dadurch haben Amtsträger gerade im Vorfeld einer Wahl natürlich einen Startvorteil.“

Moderne Parteizeitungen

Die Social-Media-Accounts österreichischer Politiker sind so etwas wie eine moderne Version der Parteizeitungen, bestätigt Praprotnik. Von kritischen Korrektiven unbehelligt, inszenieren sie sich nach Lust, Laune und aktueller Parteistrategie.

Eine unmittelbare Gefahr für den unabhängigen Journalismus sieht Praprotnik darin noch nicht. „In diesen Kanälen wird einheitliche Kommunikation der Parteien betrieben, was per se nichts Schlechtes ist. Die Frage ist, ob die Nutzerinnen und Nutzer dieser Kanäle kompetent genug sind, das richtig einzuordnen. Jeder und jede Einzelne sollte selbstreflektierend vor Augen führen, wo er oder sie Informationen bezieht und ob das nur Politiker- und Parteikanäle auf Social Media sind.“ Denn dann bestünde Bedarf, sich auch auf anderen Wegen – über traditionelle Medien oder etwa Diskussionen innerhalb der Familie – seine Meinung zu bilden.

Sollten sich Politiker durch die neuen digitalen Möglichkeiten allerdings zurückziehen und den Austausch mit kritischen, unabhängigen Medien reduzieren, dann ergebe sich ein Problem, meint Praprotnik. „Die Parteien haben die Verantwortung, mit Medien zu kommunizieren und die eigenen Positionen der Kritik auszusetzen. In einer Demokratie sind viele Spielregeln festgeschrieben und gesetzlich verankert, aber nicht alle. Das heißt, Parteien sind nicht verpflichtet, mit Journalisten und Journalistinnen zu sprechen, aber dies ist unerlässlich für eine qualitätvolle Demokratie und öffentliche Debatte. Würden sie das verweigern, dann würde uns auch ein wesentlicher Baustein von Demokratie fehlen.“

Starke Rechte

Bei der FPÖ ist dieser Prozess bereits festzustellen: Die Partei kommuniziert seit einiger Zeit fast nur noch über eigene Kanäle und verweigert den Austausch mit traditionellen Medien zunehmend. Die FPÖ war in Österreich Avantgarde, was die Nutzung von Social Media für die politische Kommunikation betrifft. Jahrelang war z.B. der dominante Facebook-Auftritt der Partei eine scharfe Waffe, der kaum jemand etwas entgegenzusetzen hatte.

Nach wie vor haben die Freiheitlichen in Österreich „was Interaktionen und Follower betrifft den professionellsten Auftritt“, sagt Kathrin Praprotnik. „Es ist der FPÖ gelungen, auch in Kombination mit anderen eigenen Medien wie FPÖ-TV eine sehr aktive Community aufzubauen. Die anderen Parteien hinken da deutlich hinterher.“ Was auch damit zusammenhänge, dass die Logik der Social-Media-Plattformen den rechten Parteien entgegenkomme. „Man will, dass die Menschen häufiger und länger auf den Plattformen verweilen und spielt funktionierende Inhalt noch einmal verstärkt aus. Das sind aber eher Inhalte rechts der Mitte, wodurch sich eine Schieflage ergibt. Die Frage ist also, wie kann die Demokratie mit diesen Plattformen umgehen.“

Österreichische Politiker aller Couleur posten indessen unverdrossen Eisund Hundefotos und hoffen auf Zustimmung. Ob das auch so ankommt, wie erhofft? Gut erforscht sind diese Zusammenhänge nicht. Dass Junge sich pauschal durch diese Art der Kommunikation ansprechen lassen, stimmt jedenfalls nicht: News-Jungautor Oskar Kaufmann übt an der Social-Media-Darstellung österreichischer Politiker beherzte Kritik.

Reichweite der österreichischen Minister auf Instagram

Beate Meinl-Reisinger: ca. 56.000 Follower

Andreas Babler: ca. 42.100 Follower

Claudia Plakolm: ca. 30.000 Follower

Christian Stocker: ca. 17.700 Follower

Eva-Maria Holzleitner: ca. 15.500 Follower

Christoph Wiederkehr: ca. 15.000 Follower

Klaudia Tanner: ca. 12.400 Follower

Wolfgang Hattmannsdorfer: 9.390 Follower

Einblicke in den politischen Alltag

Dass die Inhalte nicht willkürlich gewählt sind und man im Social Web gewissen Spielregeln folgen muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden, erklärt eine mit Social-Media-Agenden vertraute Insiderin einer Regierungspartei: „Followerzahlen verlieren zunehmend an Bedeutung, weil die Inhalte nie allen Followern ausgespielt werden. Bei Meta müssen Parteien Reichweite einkaufen – erst durch bezahlte Reichweite werden Inhalte überhaupt dem Großteil der eigenen Follower angezeigt. Deshalb versuchen Politikerinnen und Politiker, auch mit humorvollen oder viralen Inhalten Sichtbarkeit zu schaffen. Beispiele sind Postings zu popkulturellen Themen wie Taylor Swift oder spontane, emotionale Debattenmomente, die sich für Social Media eignen.“

Als wichtigste Plattformen in der Kommunikation mit der Bevölkerung nennt sie Instagram, TikTok, YouTube und nach wie vor auch Facebook, vor allem für die ältere Generation. „Bluesky hingegen bleibt vorerst ein Nischen-Netzwerk.“

Nach den Regeln der Tech-Giganten

Mehr denn je bestimmen Tech-Giganten wie Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) und ByteDance (TikTok) die Spielregeln – sowohl für politische Kommunikation als auch für virale Trends. Bei Instagram können Nutzerinnen und Nutzer sogar selbst angeben, ob sie politische Inhalte überhaupt angezeigt bekommen möchten. Spätestens hier zeigt sich: Soziale Medien verstehen sich nicht in erster Linie als Informationskanäle, sondern besitzen vor allem Infotainment-Charakter.

Dennoch sind sie aus dem politischen Alltag nicht mehr wegzudenken, betont die Insiderin: „Social Media ist unverzichtbar, um politische Inhalte zu transportieren. Klassische Medien verlieren an Reichweite, die Bevölkerung – vor allem junge Menschen – informieren sich zunehmend online – Studien bestätigen diesen Trend. Politikerinnen und Politiker müssen deshalb dort präsent sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden.“ Sie fordert: „Es braucht über alle Bereiche und Institutionen hinweg noch eine stärkere Gewichtung von Social Media in der Öffentlichkeitsarbeit. Und beim Content schließen klassisch informierende und unterhaltsame Inhalte einander keineswegs aus, sondern sollten sich ergänzen.“

Zwischen Entertainment und Info

In einer idealen Welt würden Information und Unterhaltung also Hand in Hand gehen. Fest steht jedoch: Politik muss vor allem die Aufgabe erfüllen, Entscheidungen mit Weitsicht zu treffen, auch wenn diese unbequem sind. In der Realität konkurrieren „Likeability“ und politische Substanz aber oft miteinander: Wer zu sehr auf Inszenierung setzt, riskiert Glaubwürdigkeitsverluste, wer sie ignoriert, verschwindet aus der Wahrnehmung ganzer Generationen.

Zwischen Reichweitenlogik, Entertainment und ernsthafter Information entscheidet sich, wie nah oder fern Politik künftig zur Bevölkerung bleibt. Gleichzeitig zeigt ein Blick auf internationale Akteure: Xi Jinping besitzt kein eigenes TikTok-Profil, und Donald Trump hat sich in der Vergangenheit wiederholt bewusst von etablierten Plattformen wie Twitter oder Instagram zurückgezogen. Information ist Macht, und manchmal bedeutet, weniger zu zeigen eben auch mehr davon. Bleibt nur offen, ob Politik Social Media steuert – oder umgekehrt.

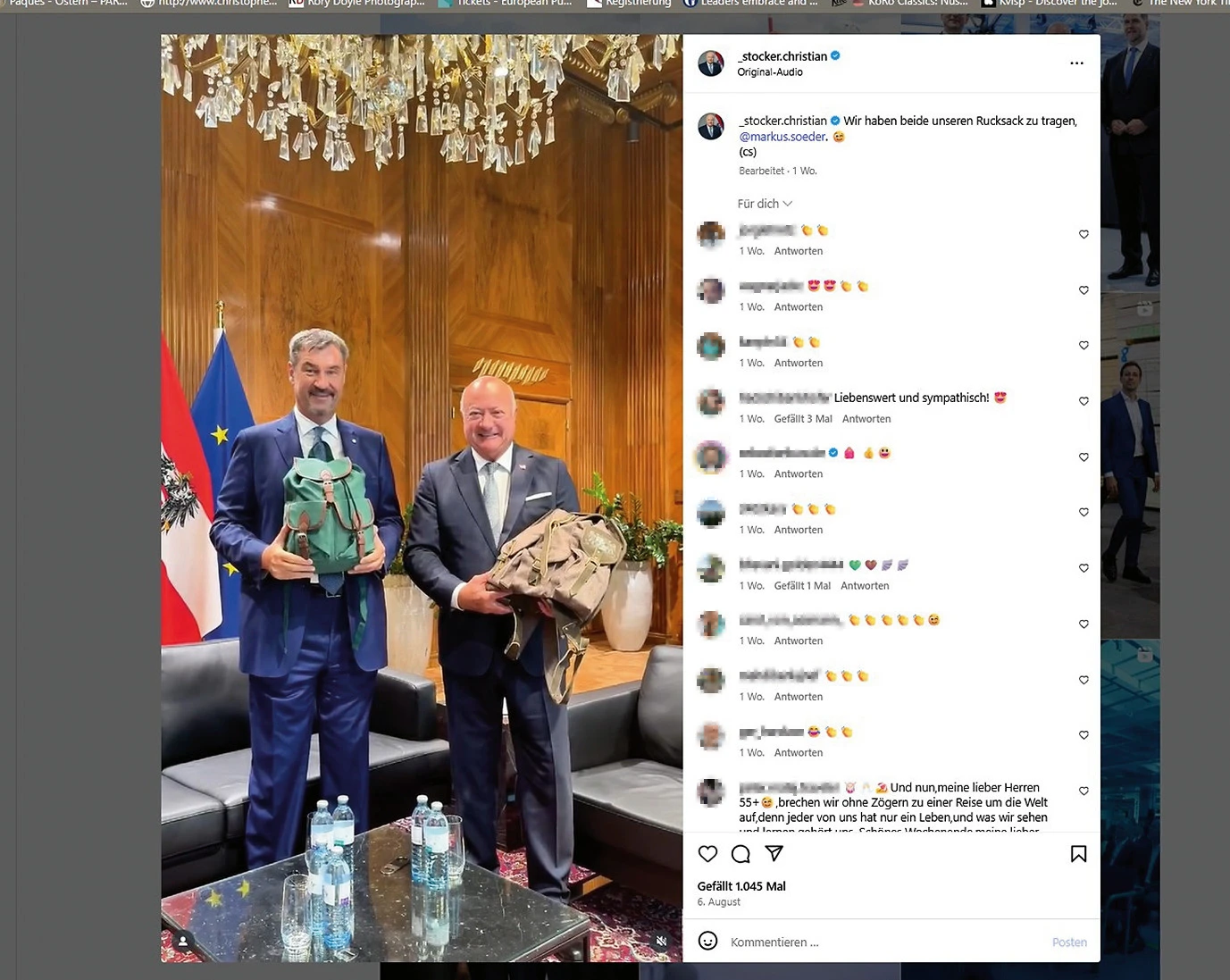

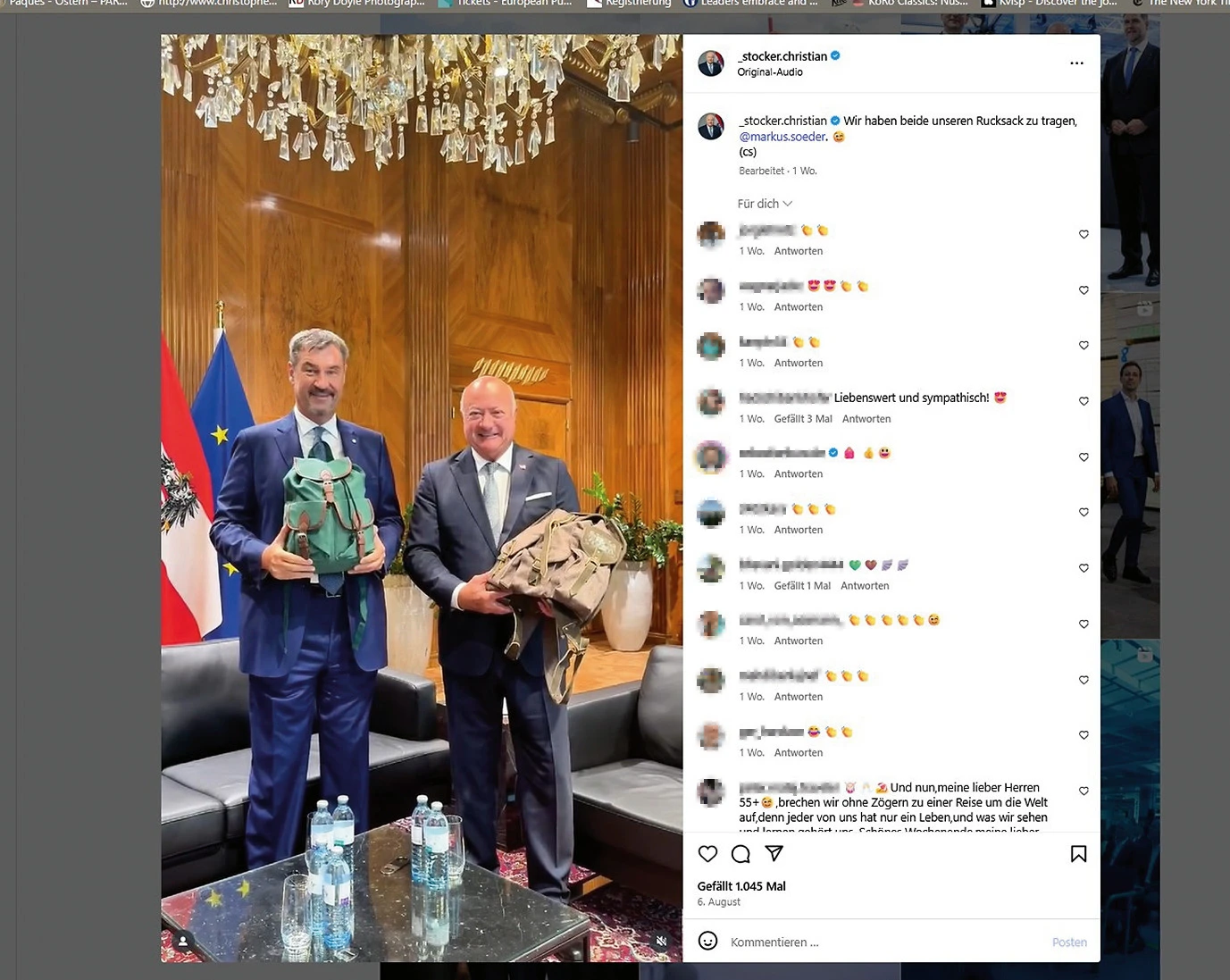

Christian Stocker, Bundeskanzler

Staatsmännisch, nüchtern, sachlich

Für lustige Reels und Schnappschüsse scheint der Bundeskanzler wenig übrig zu haben, stattdessen posiert er formell und überlegt. Sein Profil zeichnet sich vorrangig durch eine institutionelle, fotojournalistische Bildsprache aus. Behandelt werden Themen wie Innen- und Außenpolitik, Migration, Sicherheit, Sport und Kultur. Der Tenor in den Kommentaren ist gemäßigt bis kritisch.

Wolfgang Hattmannsdorfer Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Pointiert, polarisierend, persönlich

Der Wirtschaftsminister nutzt Instagram intensiv und setzt dabei bewusst auf Themen, die Diskussionen auslösen – zuletzt etwa die Debatte um Teilzeit oder um das Trinkgeld –, und erntet dafür oft kritische Kommentare. Seine Posts zeigen ihn häufig in Nahaufnahme, meist mit einem selbstbewussten Lächeln. Klassische Büro-Inszenierungen bleiben die Ausnahme.

Zuletzt besuchte er das BMW Werk in Steyr, die Ukraine Recovery Conference in Rom, er fütterte Pinguine im Tiergarten Schönbrunn und ging mit seinem Praktikanten Max auf ein Eis. Diese Mischung aus politischer Agenda und persönlichen Momenten verdeutlicht seine Strategie: Nähe herstellen und zugleich die eigene Botschaft in Szene setzen.

Beate Meinl-Reisinger Außenministerin

Prägnant, diplomatisch, humorvoll

Die Außenministerin hat die größte Reichweite unter den Regierungsmitgliedern und präsentiert sich auf Instagram deutlich zurückhaltender als in früheren Jahren. Ihre Kommunikation wirkt zunehmend diplomatisch und bedacht, zentrale Informationen – etwa zur Registrierung beim Auslandsservice für Auslandsreisende – verpackt sie in leicht verständliche, humorvolle Postings. Oft repostet sie offizielle Medientermine, weist auf Ziele hin, die die NEOS erreicht haben und greift auch den ein oder anderen viralen Trend auf („Watch My Boss“).

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr.35/2025 erschienen.