Weibliche Wut wird seit 3.000 Jahren entwertet. Die männliche Sorge vor Machtverlust steckt dahinter. So beschreibt es Kulturwissenschafterin und Autorin Tara-Louise Wittwer in ihrem Buch „Nemesis' Töchter“. Sie fühlt mit der vom patriarchalen Narrativ verunglimpften Göttin - und mit allen wütenden Frauen, die nach ihr kamen. Auf Spurensuche mit einer der lautesten deutschsprachigen feministischen Stimmen.

Frau Wittwer, Männer dürfen wütend sein und werden dafür als tatkräftig bewundert – Frauen gelten in derselben Situation schnell als hysterisch. Warum sollte das auch jene interessieren, die selbst nie als ‚hysterisch‘ bezeichnet wurden?

Weil wir kollektiv in einer Gesellschaft zusammenleben. Wenn die eine Seite der Gesellschaft immer abgewertet wird, sodass die andere Seite der Gesellschaft davon profitiert, werden wir nie auf eine gemeinsame Basis kommen, die alle gesund und glücklich miteinander leben lässt. Wenn man als Frau kategorisch invalidiert wird, führt das zu dem, was mir ohnehin vorgeworfen wird – Hass auf Männer. Und den wollen wir ja eigentlich nicht haben.

Sie haben für Ihr Buch „Nemesis’ Töchter“ über 3.000 Jahre weiblicher Wut recherchiert. Was hat Sie überrascht oder beeindruckt?

Ich habe rasch gemerkt, wie sehr wir Frauen verbunden sind. Der Blick auf die Geschichte hätte mich demotivieren können, er hat mir aber auch gezeigt, wie stark Frauen immer schon zusammengehalten haben. Es gab über die Jahrhunderte viele Untergrundorganisationen wie Treffpunkte bei Waschplätzen im Dorf. Es ist wichtig, sichtbar zu machen, dass wir alle dieselbe Geschichte teilen. Nur die Ausführung war früher anders. Statt auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wird man heute in Kommentarspalten diffamiert. Das verbindet uns Frauen. Es beginnt mit Kommentaren, die jede kennt: „Lächle mal mehr. Sei nicht so hysterisch …“

Weibliche Figuren wie Nemesis oder die Furien wurden seit der Antike dämonisiert. Warum?

Frauenfiguren wurden in der Geschichte von männlichen Autoren für ein männliches Publikum beschrieben. Und sobald Frauen Gefühle zeigten, wurden diese Gefühle abgewertet: Wut war nicht einfach eine Emotion als Reaktion auf etwas, sondern wurde als zu laut, zu hysterisch, zu viel entwertet – um die Machtposition zu erhalten, die sich Männer durch patriarchale Gewalt erarbeitet haben. Wurde eine Frau aufgrund von Unterdrückung wütend, klar, musste die ein bisschen irre sein. So hat sich über Jahrtausende das Narrativ festgesetzt, dass weibliche Wut peinlich oder wertlos sei, während männliche Wut als zielgerichtet legitimiert wurde. Genau das ist der Male Gaze (Anm.: Männlicher Blickwinkel): Weibliche Emotionen werden diffamiert, verniedlicht und damit invalidiert.

Nemesis war nie für irrationale Rache zuständig waren, sondern für ausgleichende Gerechtigkeit

Die griechische Göttin Nemesis stand ursprünglich nicht für bloße Vergeltung, sie brachte die Dinge zurück ins Gleichgewicht. Brauchen wir ein neues Verständnis über solche Begrifflichkeiten?

Ich habe Geschichte und Literatur studiert und habe auch ein Social-Media-Format „Mythen und Misogynie“, mit der Unterzeile „Ich erkläre euch Geschichte, weil Männer es falsch gemacht haben“. Dort mache ich diese Verzerrungen sichtbar, denn Männer haben Frauen in der Geschichtsschreibung ausradiert, übergangen oder verfremdet. Das wirkt bis heute fort – bis zu Menschen wie Mario Barth, der Frauen auf der Bühne in Klischees abwertet. Etwa, wenn er Witze über seine Frau macht: „die schreit wegen ein paar Socken am Boden rum“. Naja, vielleicht ist es nicht lustig zum 822. Mal die Socken aufzuheben als wäre man die Dienstmagd? Das ist weaponized incompetence (absichtliches Vortäuschen von Unfähigkeit, um Verantwortung oder Arbeit zu vermeiden, Anm.). Es ist wichtig, Worte für sein Verhalten zu haben. Genauso wichtig ist es, zu wissen, dass Nemesis oder die Furien nie für irrationale Rache zuständig waren, sondern für ausgleichende Gerechtigkeit. Nur tun sich Männer bis heute schwer damit, Konsequenzen für ihr Verhalten zu akzeptieren.

Gibt es eine transgenerationale Weitergabe weiblicher Wut?

Transgenerationale Traumata sind ja durch wissenschaftliche Studien belegt, für mich gibt es auch transgenerationale Wut. Ich bin nicht nur wütend für mich, wenn mir eine Ungerechtigkeit widerfährt, sondern für alle Frauen vor mir – und für alle weltweit, die noch immer unterdrückt werden. Ich bin wütend für Veronika, die im Alter von 15 Jahren 1767 als letzte Hexe in Bayern verbrannt wurde. Ja, ich bin wütend für all diese Frauen.

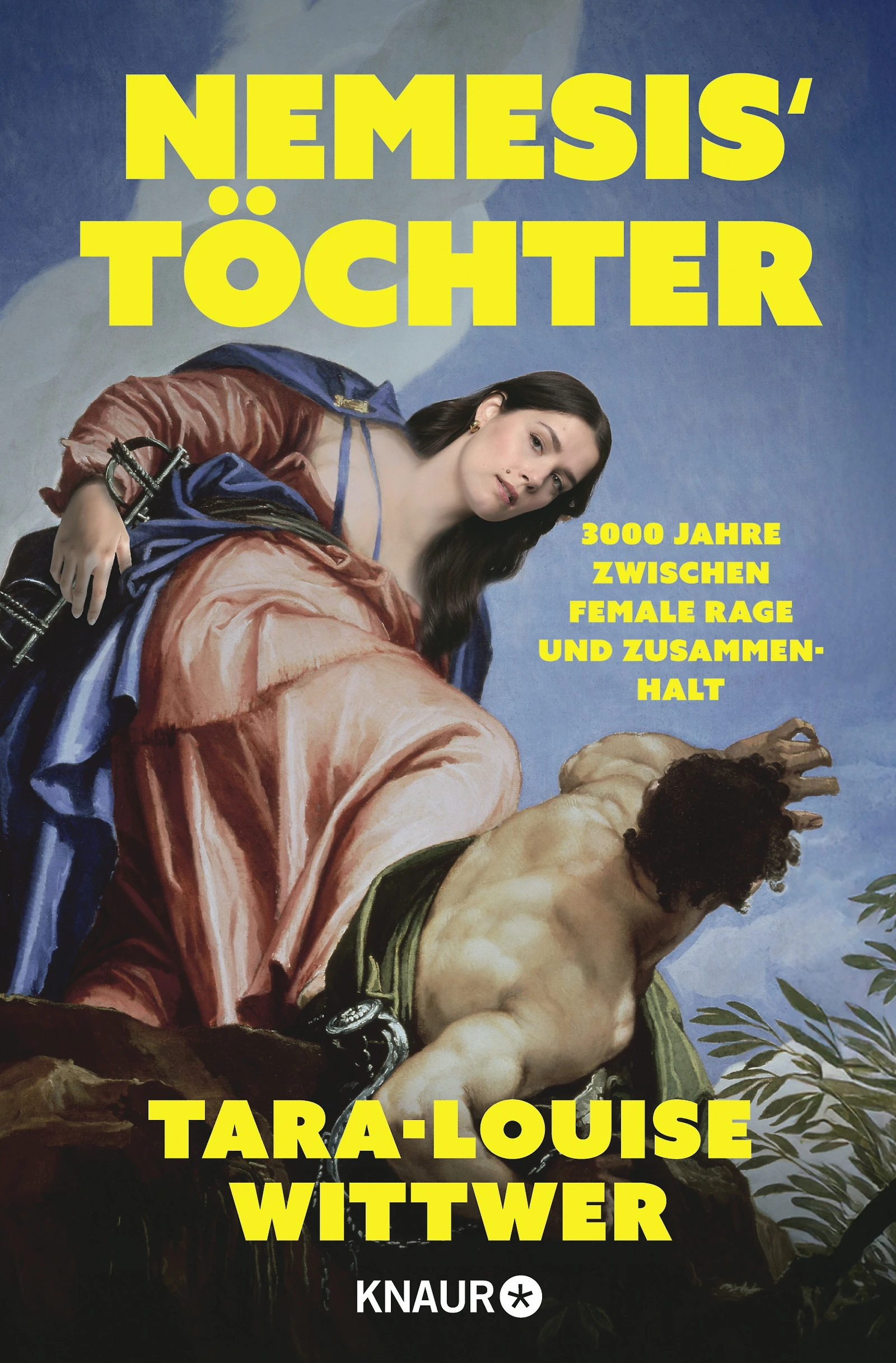

Das Buch

In „Nemesis’ Töchter“ zeigt Tara-Louise Wittwer über Generationen vererbte patriarchale Narrative auf, die dazu dienten, Frauen zu schwächen und mundtot zu machen: Von den Sagen der Antike, über Hexenverbrennungen bis zu unbekannten Heldinnen des Alltags. (Droemer Knaur*)

Wie beurteilen Sie den Status quo betreffend Gleichberechtigung? Wo stehen wir Frauen heute?

Das hat Alexandra Zykunov in ihrem Buch „Wir sind doch alle schon längst gleichberechtigt“ gut aufgedröselt: Es gibt bis heute kein einziges Land weltweit, in dem Gleichberechtigung herrscht. Männer argumentieren gern: Du darfst doch rausgehen, du darfst wählen und ein Bankkonto haben – herzlichen Dank! Das heißt noch lange nicht, dass es im Alltag fair läuft. Wie viele Frauen kommen tatsächlich in Spitzenpositionen? Und wenn: Welche Frauen sind das? Eine schwarze Frau, eine Frau aus der Arbeiterklasse? Wie fair ist das? Allein die Statistiken zum medizinische Health Gap zeigen, wie wenig Frauen ernst genommen werden: Es gibt doppelt so viele Studien zu männlichem Haarausfall wie zu Endometriose. In einer Talkshow habe ich mal zum Abschluss – als Scherz! – gefragt, ob wir uns zumindest darauf einigen können, dass Frauen Menschen sind. Zwei von drei haben Nein gesagt. Das war vor einem Jahr.

Wie wurde das argumentiert?

Gar nicht, es sollte die Abschlussfrage sein, die einen Konsens erreicht. Mit welcher Wut und Gewalt durchgesetzt werden soll, dass wir uns als Frauen mit weniger zufriedengeben – das ist erschreckend. Da werden Schwurbeltheorien über weibliche und männliche Energie verbreitet, neuerdings behaupten Christ-Fluencer (Anm.: Influencer mit scheinbar christlichen Botschaften): „Gott hat gesagt, Frauen sollen sich unterordnen, und das ist etwas Schönes“. Man muss mich nicht mit solchen Theorien gaslighten, damit ich glücklich darüber bin, weniger Rechte zu haben. Das Lieblingsargument ist „Frauen und Männer sind eben nicht gleich“. Dabei geht es gar nicht darum gleich zu sein, sondern darum gleichwertig zu sein.

Männer sollten nicht länger im Fokus unseres Lebens stehen. Frauen sind mehr als Partnerinnen und Mütter

Was erachten Sie heute als größte Herausforderungen im Feminismus? Gibt es Prioritäten am Weg zu einer Veränderung?

Die Priorität von Frauen sollten nicht mehr die Männer sein. Wenn Frauen sich treffen, sollte es nicht nur darum gehen: Was hat er gesagt, wie findet er mich? Männer sollten nicht länger im Fokus unseres Lebens stehen, in den sie sich selbst gerückt haben. Frauen sind mehr als Partnerinnen und Mütter, sie haben eine Seele, Gedanken und Gefühle. Damit meine ich nicht, dass man seine Paarbeziehung oder Ehe beenden soll! Aber Frauenfreundschaften dürfen nicht nur der Notnagel sein, wenn der Mann gerade beim Fußball ist.

Männer reagieren oft wütend, wenn sie so etwas auf Ihrem Instagramkanal sagen.

Viele Männer reagieren auch mit Wut, weil sie merken: Ich hasse sie nicht – sie sind nur nicht meine Zielgruppe. Mein Content ist nicht für Männer. Oft werde ich gefragt, warum ich nicht Content für Männer mache, wenn es mir wichtig ist, dass sich etwas verändert. Das ist wie die Frage: „Wann ist Weltmännertag?“ Warum sollen Frauen das für euch tun? Organisiert euch doch selbst. Warum seid ihr wütend über den Weltfrauentag? Statt ins Tun zu kommen, kippen Männer in die Wut – wie bockige Kinder, die sauer sind, weil sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen.

Muss sich für eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung Gleichberechtigung auch das Verständnis von Männlichkeit ändern?

Zu 100 Prozent, ja. Wenn Männer in den Wald gehen und Bäume umschubsen wollen, bitte sehr. Aber wenn Männlichkeit nur darin besteht, andere zu unterdrücken, statt in gleichwertigen Partnerschaften zu leben, dann stimmt etwas nicht. Wenn sich ein Mann bedroht fühlt, weil eine Frau sagt: Heute treffe ich lieber meine Freundin, wir können uns morgen sehen – dann haben wir ein Problem mit dem Bild von Männlichkeit.

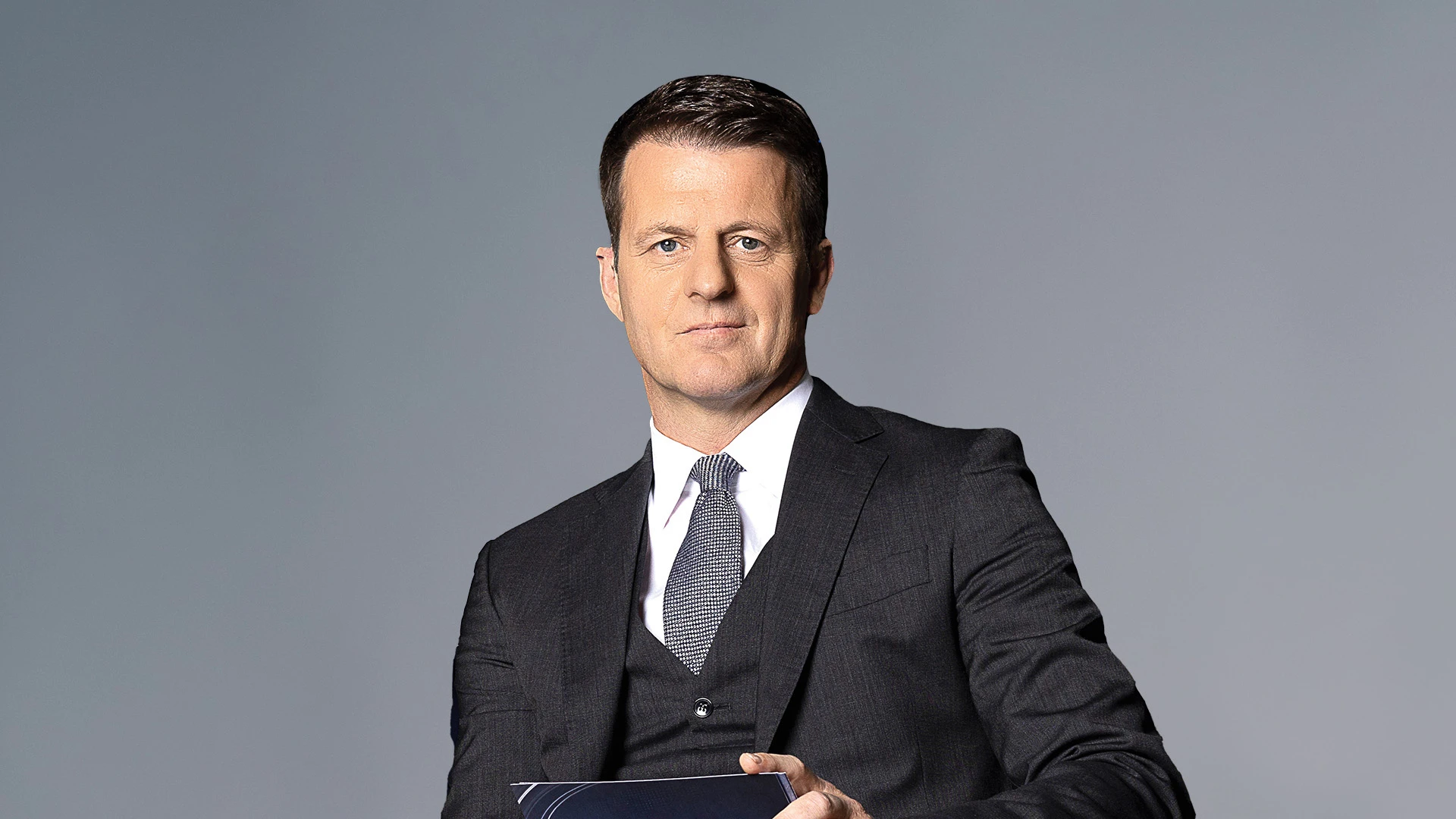

Auf Instagram hat Tara-Louise Wittwer 663.000 Follower, sie ist gefragter Talkshow-Gast – etwa bei „hart aber fair“, Sascha Lobo, Karl Lauterbach, Louis Klamroth, Muhanad Al-Halak. Die meisten Termine ihrer Lesetour (Wien, 23. November 2025) sind ausverkauft.

© Thomas Bartilla / Action Press / picturedesk.comWelches Bild haben Sie von Männlichkeit?

Männlich ist es, sich nicht von Weiblichkeit bedroht zu fühlen. Ich habe kein festes Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit. Es sieht doch so aus: Für die Familie zu sorgen, gilt als männlich, aber wer macht in Wahrheit alle Termine und besorgt alle Geschenke? Ich versuche nicht mehr, in binären Schubladen zu denken. Unsere Eigenschaften haben nichts mit unserem Geschlecht zu tun, sondern mit dem Charakter.

Sie schreiben vom Extinction Burst des 12.000 Jahre alten Patriarchats. Stirbt es gerade?

Natürlich ist das nur eine Theorie, nach einem Phänomen, das die Psychologie aus der Erziehung kennt. Wenn man in die Welt schaut, greift überall Gewalt um sich – Männer haben aber keineswegs weniger Macht. Vieles deutet darauf hin, manches auch nicht. Zumindest wünsche ich es mir.

Sie erzählen selbstkritisch von Ihrem Weg zur lauten Frauenstimme. Was war Ihr erstes wichtiges Learning?

Früher habe ich viel über toxische Beziehungen gesprochen. Viele wollten mich dann auf toxische Paarbeziehungen festlegen – aber ich bin keine Therapeutin und will das auch gar nicht sein. Mir wurde klar: Ich will über Strukturen sprechen. Denn am Ende steckt hinter all dem Machtmissbrauch und Machtungleichheit. Frauen wird Macht genommen, ihre Stimmen werden nicht gehört – und das macht krank, psychisch wie körperlich. So bin ich immer tiefer ins Thema eingetaucht und dort gelandet, wo ich jetzt bin.

Sie gestehen, früher ein Pick Me Girl* und ein Chill Girl* gewesen zu sein. Wie sind Sie Feministin geworden?

Ich war beides, natürlich, wir sind ja alle so sozialisiert worden. Bemerkt habe ich das eineinhalb Jahre nachdem ich begonnen habe, über toxische Dynamiken zu sprechen. Damals war Feminismus in meiner Bubble kaum präsent, auch wenn es natürlich Aktivistinnen und Autorinnen gab. Ich selbst habe es nur nicht verstanden und irgendwann eine misogyne Story gepostet. Viele Menschen haben mich darauf hingewiesen. Da dachte ich: Krass, sie haben recht. Ich war ein richtig misogynes Pick Me Girl. Danach habe ich angefangen, an mir zu arbeiten – Schicht für Schicht, wie eine Zwiebel, internalisierte Gedanken loslassen, immer wieder. Nur weil man einmal denkt, man sei fertig, ist man lange nicht fertig.

Pick Me Girl & Chill Girl

Der Begriff Pick Me Girl bezeichnet Frauen, die sich von anderen Frauen abgrenzen und diese abwerten, um Männern zu gefallen.

Chill Girl bezeichnet Frauen, die alles tun und hinnehmen, um von Männern als unkompliziert und „gechillt“ wahrgenommen zu werden

Ihr Stilmittel ist Sarkasmus. War das eine bewusste Entscheidung?

Ich habe immer schon harte Themen mit Humor behandelt – das ist mein Coping-Mechanismus, ein Charakterzug. So kann ich besser über schlimme Erlebnisse sprechen. Manche sagen, darüber darf man keine Witze machen. Doch, darf ich – als Betroffene. Meistens sind es Männer in einer Hierarchie über mir, die mir sagen, ich soll die Schnauze halten. Und das mache ich nicht.

Gibt es denn eine gute Antwort auf das Argument „not all men“?

Ja: But somehow always a man.

Kennen Sie eine Gesellschaft, die Sachen Gleichberechtigung weiter ist als unsere?

Meine Mutter lebt in England, mein Mann ist Franzose – überall führt man ähnliche Debatten. Was ich in Spanien wahrnehme, ist, dass die Gesetzeslage dort fortschrittlicher ist. Dort heißt Ja auch wirklich Ja, und Femizide erzeugen öffentliche Empörung. Auch in Italien gab es riesige Aufmärsche nach einem Mord an einer Frau. So etwas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Ich würde mir wünschen, dass Gewalt gegen Frauen hierzulande genauso ernst genommen wird.

Was wünschen Sie sich diesbezüglich von der Politik?

Rassismus gilt ja mittlerweile endlich als das, was es ist: abscheulichstes Hassverbrechen. Misogynie allerdings zählt in der Gesellschaft irgendwie nicht als Hassverbrechen. Frauen stellen die Hälfte der Gesellschaft und trotzdem scheint es irrelevant, wenn sie offen gehasst werden. Warum zählen Stalking, Catcalling, Mobbing oder Beleidigungen nicht als Hasskriminalität? Am Ende komme ich immer zu meinem bitteren Lieblingssatz: Vielleicht denken viele einfach, Frauen sind keine Menschen.

Steckbrief

Tara-Louise Wittwer

Tara-Louise Wittwer (geb. am 9. September 1990) ist deutsche Autorin, Kulturwissenschafterin, Kolumnistin (Der Spiegel) und Content Creatorin. Sie absolvierte ein Bachelorstudium der Kulturwissenschaften und veröffentlicht seit 2019 über ihren Instagram- und TikTok-Account @wastarasagt Gedanken zu Rollenbildern, Feminismus und Misogynie.

In ihrem bekanntesten Format „TikToxic“ reagiert sie auf Videos mit frauenfeindlichen Inhalten, um toxisches Verhalten sichtbar zu machen. Ihr Buch „Dramaqueen: Frauen zwischen Beurteilung und Verurteilung“ (2022) erreichte die Spiegel-Bestsellerliste, der Nachfolger „Sorry, aber …“ (2024) stieg auf Rang 1.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 40/2025 erschienen.