Stark, unabhängig, gefühlskalt - das vorherrschende Männerbild lässt wenig Raum für Vielfalt und belastet die psychische Gesundheit. Junge Männer werden von früh an vor die Entscheidung gestellt, welche Form der Männlichkeit sie leben wollen. Sie suchen deshalb nach Orientierung - auch im Internet, wo sie häufig auf Klischees und Frauenhass stoßen.

Strukturell betrachtet geht es den meisten Männern in Österreich vergleichsweise gut: Sie verdienen im Schnitt knapp 18 Prozent mehr als Frauen – deutlich mehr als im europäischen Durchschnitt –, stellen zwei Drittel der Führungskräfte (66 Prozent) und gelten laut Studien auch seltener als einsam.

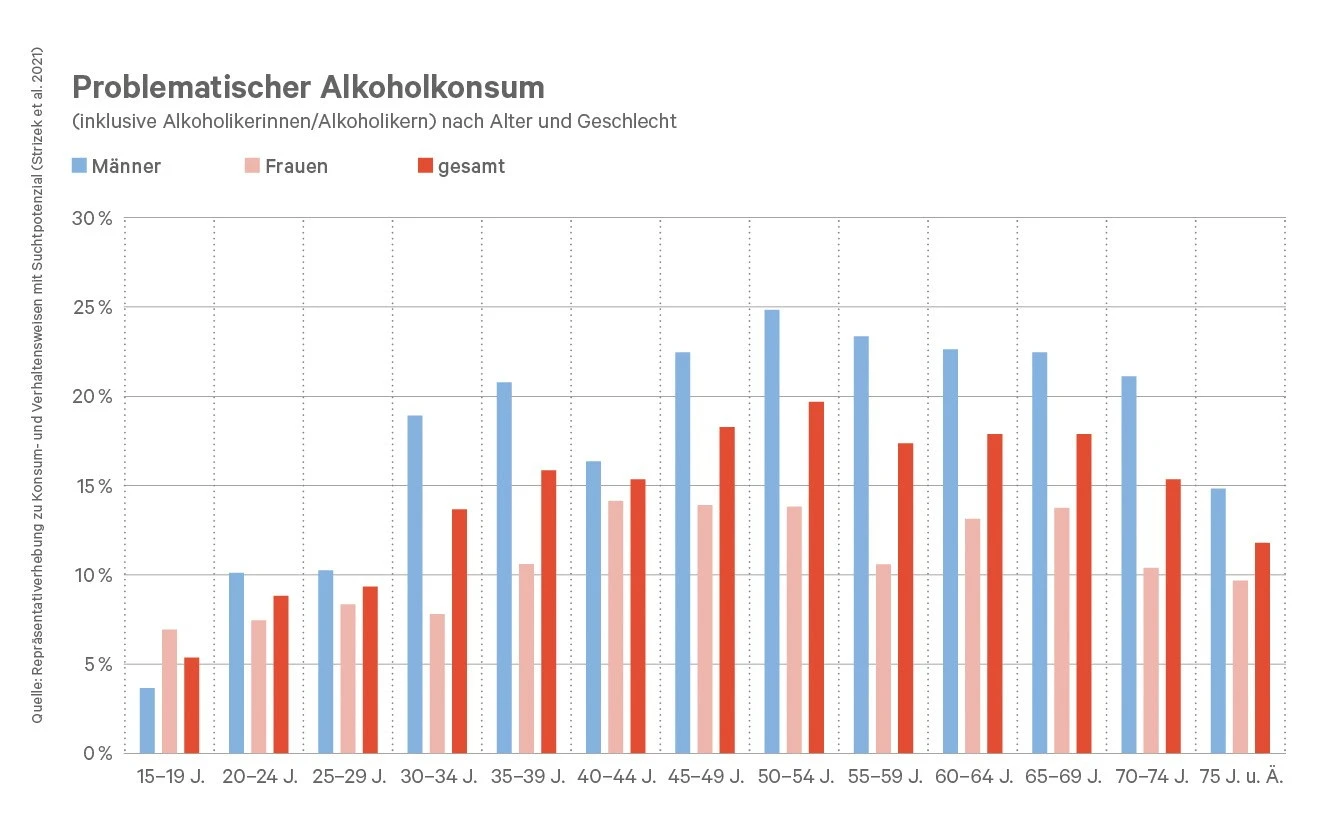

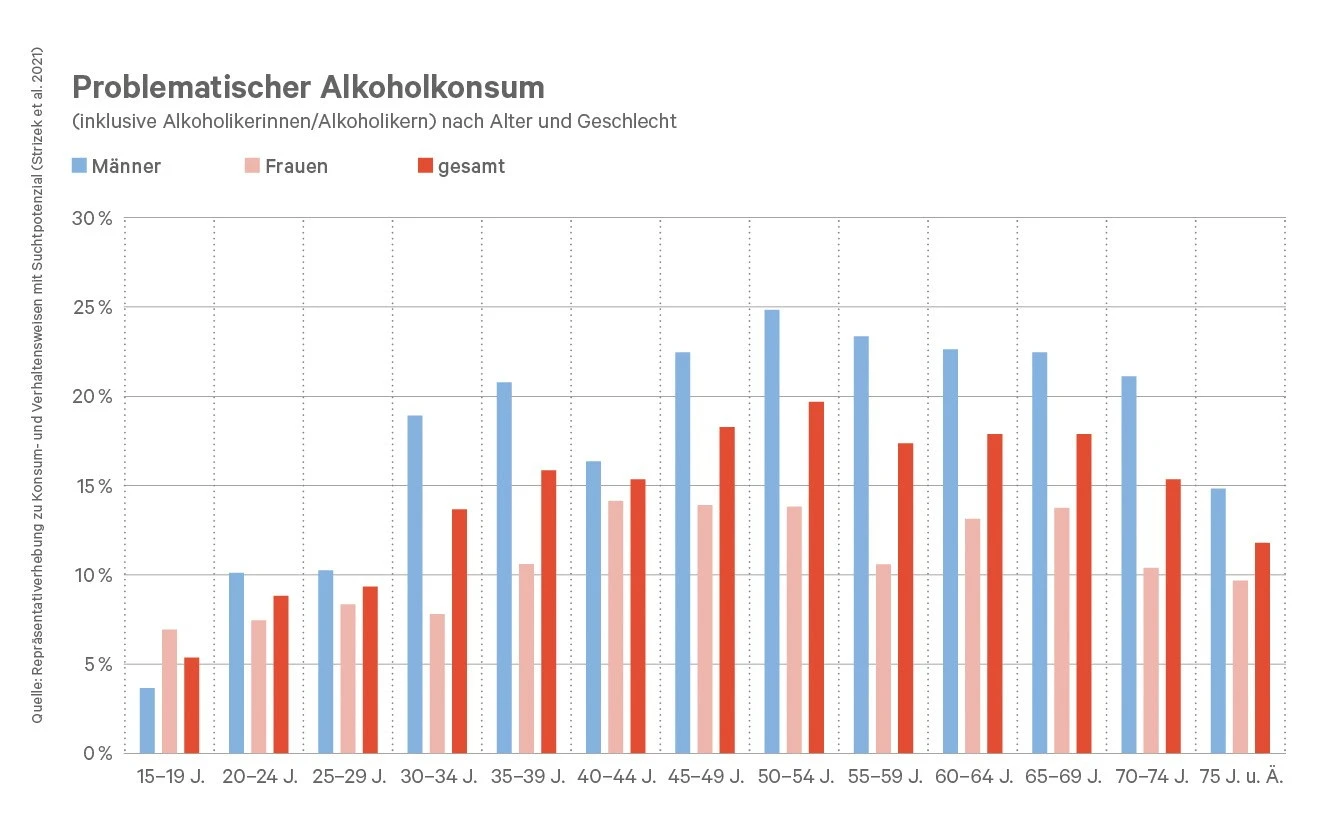

Gleichzeitig ist jedoch immer öfter von einer „Krise der Männer“ oder einer „Epidemie der männlichen Einsamkeit“ die Rede. Denn trotz ihrer oft privilegierteren Position führen Männer die Statistiken bei Suiziden und Abhängigkeitserkrankungen an. Im Jahr 2024 starben 1.331 Menschen durch Suizid, 1.026 davon waren Männer – das entspricht einem Verhältnis von 3,4 Männern auf eine Frau.

Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in tradierten Männlichkeitsidealen. Denn das, was in der Gesellschaft als „echte Männlichkeit“ propagiert wird, kann erheblichen Druck erzeugen – insbesondere dann, wenn Männer diesem Ideal nicht entsprechen.

Männlichkeit? Was ist das?

„Wann ist ein Mann ein Mann?“ Bei dieser Frage haben wohl viele den Song von Herbert Grönemeyer im Ohr. „Männer weinen heimlich; Männer brauchen viel Zärtlichkeit“ singt er darin – für das Erscheinungsjahr 1984 ein durchaus progressiver Text.

Das gängige Bild von Männlichkeit sieht jedoch anders aus. Paul Scheibelhofer ist Erziehungswissenschafter an der Universität Innsbruck und befasst sich mit kritischer Männlichkeitsforschung. Er erforscht, was es bedeutet, ein Mann in einer Gesellschaft der Geschlechterungleichheiten zu sein. Er beschreibt, dass heute als „erfolgreich männlich“ gilt, wer Härte, Durchsetzungskraft und Autonomie verkörpert – also das Ideal, alles allein und ohne Hilfe zu schaffen.

Die Jugend ist eine Phase, wo Buben merken, es gibt in dieser Gesellschaft bestimmte Erwartungen ans Mannsein

Schon früh würden Buben lernen, welche Männer gesellschaftlich Anerkennung und Macht genießen, so Scheibelhofer. Im Jugendalter werden sie dann durch eine sogenannte „Schule der Männlichkeit“ geschickt. Sie erkennen,

Zwischen Vielfältigkeit und Druck

Wer diesem klassischen Bild nicht entspricht, erlebt häufig Druck und Identitätskonflikte. Romeo Bissuti ist Psychologe am Männergesundheitszentrum MEN und weiß, dass es vielen Männern ähnlich geht: „Von innen fühlt es sich stressig an, ständig ‚performen‘ zu müssen – man nutzt dann gar nicht die eigenen vielfältigen Möglichkeiten.“

Viele Männer seien sich der schädlichen Wirkung dieser Ideale allerdings nicht bewusst, erklärt er. Denn die Wirkungen der männlichen Sozialisation seien so selbstverständlich, dass sie als natürlich wahrgenommen werden.

Was den Männern aber sehr wohl vor Augen geführt wird, ist, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. „Die Angst, beschämt oder ausgelacht, als ‚Weichei‘, ‚Mama-Bubi‘ oder ‚Warmduscher‘ bezeichnet zu werden, sitzt tief“, erklärt er. Um Scham zu vermeiden, entwickeln Männer Strategien: Zum Beispiel sozialen Rückzug, das Meiden enger Freundschaften oder auch ein demonstratives Zurschaustellen von Risikobereitschaft.

Die Krise der Männer

Mittlerweile existiert aber nicht mehr nur eine Definition von Männlichkeit. Popkultur und Politik zeigen das deutlich: Sänger Harry Styles bricht mit dem selbstverständlichen Tragen von Kleidern und Röcken Normen auf. Michael Lindner gab seine Führungsposition als Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreichs auf, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Jahre der Diskussionen, des Wandels und Fortschritts haben dazu geführt, dass sich das Männerbild zumindest partiell diversifiziert hat. Die Grenzen dessen, was als „unmännlich“ gilt, verschwimmen.

Diese Vielfalt schafft neue Freiheiten, kann aber auch Verunsicherung auslösen. Thomas Mitterstöger, Psychotherapeut bei „Thema – Therapie für Männer“ sieht darin den Kern der „Krise der Männer“. Er erklärt: „Aus meiner Sicht ist sie so zu verstehen, dass es nicht nur ein Modell von Männlichkeit gibt, sondern sehr viele verschiedene. Und jeder werdende Mann muss sich damit auseinandersetzen, wie er seine Männlichkeit leben möchte.“ Aufgabe der Gesellschaft sei es, Orientierung zu bieten und Buben in dieser Phase zu begleiten.

TikTok, Tipps und Tate

Viele verunsicherte junge Männer suchen im Internet und in den Sozialen Medien nach Antworten, stoßen dort aber auf problematische Inhalte, die klischeehafte, stereotype Männerbilder und oft auch Frauenhass propagieren.

Besonders der Influencer Andrew Tate* hat mit seinen simplifizierenden, teils frauenfeindlichen Männlichkeitsbildern ein Millionenpublikum erreicht. Der Boxer und Influencer, gegen den wegen Menschenhandels und Vergewaltigung ermittelt wird, vergleicht das Leben eines Mannes mit einem ständigen Krieg.

Wer ist Andrew Tate?

Andrew Tate ist Teil der sogenannten „Manosphere“, Online-Gemeinschaften, die sehr enge Definitionen von Männlichkeit propagieren und Feminismus als den Niedergang der Männer sehen. Laut einer Definition von UN-Frauen geht es vorrangig um Selbstoptimierung, also Tipps für gesunde Ernährung, Sport und mentales Training, doch unter der Oberfläche verbirgt sich ein traditionelles, misogynes Geschlechterbild

Dass solche Botschaften wirken, zeigt die aktuelle Ö3-Jugendstudie, die Anfang des Jahres erschienen ist. Diese fragte unter anderem gezielt nach Trends wie „Alphamales“ oder „Tradwives“. 25 Prozent der jungen Männer, aber nur elf Prozent der jungen Frauen zwischen 16 und 25 Jahren bewerteten Trends wie „Alphamales“ oder „Tradwives“ positiv.

Während junge Frauen also zunehmend progressiver werden, zeigen junge Männer konservativere Tendenzen: ein Auseinanderdriften, das als „modern gender gap“ bezeichnet wird.

Sündenböcke

Parallel dazu empfinden manche Männer den gesellschaftlichen Fortschritt von Frauen insgesamt als Bedrohung. Je progressiver Frauen werden und je mehr Freiräume und Möglichkeiten sie sich erarbeiten, desto stärker fühlen sich manche Männer zurückgedrängt. Sie haben das Gefühl, ihnen würde etwas weggenommen, erklärt Scheibelhofer. Dabei geht es in solchen Diskussionen darum, aufzuzeigen, dass bestimmte Privilegien bisher ungleich verteilt waren. Infolgedessen soll nun eine faire Verteilung stattfinden.

Scheibelhofer sieht Influencer wie Tate allerdings nicht als Ursache, sondern eher als Symptom einer ungleichen Gesellschaft. Er plädiert dafür, mit jungen Männern ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, was genau sie an vermeintlichen Vorbildern wie Andrew Tate bewegt und welche Wünsche, Ängste, Zweifel hinter ihrer Verehrung stecken.

Ein „einsamer Wolf“

Doch genau solche Gespräche entpuppen sich in der Praxis oft als schwierig. Denn auch, wenn sich die Erwartungshaltung gegenüber Männern geändert hat, und es nicht mehr tabu ist, im eigenen Freundeskreis über Gefühle zu sprechen, so geschehe dies meist erst dann, wenn die Situation bereits akut ist. Ähnlich sieht das Psychotherapeut Mitterstöger: Viele Männer ziehen sich zurück, isolieren sich und kämpfen im Stillen mit ihrer Einsamkeit. Auch die Jugendstudie von Ö3 zeigt, dass 37 Prozent der 16- bis 25-jährigen Männer der Meinung sind, mit Problemen müsse man alleine zurechtkommen.

„Die hohe Suizidrate bei Männern ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Umgang mit Einsamkeit nicht wirklich bewältigt werden kann“, so Mitterstöger. Psychische Probleme mit Alkohol bekämpfen zu wollen, hat in Österreich eine traurige Tradition. Dabei sei das verheerend, denn Herausforderungen im Leben durch das Trinken vergessen zu wollen, führe häufig zu einer Verschärfung der Situation.

Wege aus der Krise

Die „Krise der Männer“ ist kein Symptom des 21. Jahrhunderts. Medial wird darüber schon seit Jahrzehnten diskutiert. Das Männlichkeitsbild ist seit jeher im Wandel und löst demnach immer wieder gesellschaftliche Diskussionen aus.

Scheibelhofer sieht das auch als Chance: Neue Formen von Männlichkeit oder gar eine positive Veränderung von Geschlechterverhältnissen könnten daraus entstehen. Sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, sei oftmals schmerzhaft und „kann kein Wohlfühlprozess sein“.

Vor allem aber sei es wichtig, Buben und jungen Männern Orientierung und Halt zu bieten, und das schon von Kindheit an. Eltern sollten hinterfragen, ob ihr Handeln von bestimmten Vorstellungen oder Idealen beeinflusst ist. Falls dem so ist, bedarf es bewusster Entscheidungen, das eigene Verhalten zu adaptieren. Das bedeute beispielsweise, gezielt Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen oder auch Tätigkeiten vorzuleben, die Männern in der Gesellschaft stereotypischerweise nicht zugesprochen werden. „Vielleicht muss der Papa auch mal weinen oder mit dem Sohn singen, obwohl er vorher noch nie gesungen hat, in dem Wissen, dass er ihm ein breites Männlichkeitsbild vorlebt und ihm dadurch ermöglicht, sich zu entfalten“, erklärt der Erziehungswissenschafter.

Wohin nun?

Wie Schönheitsideale oder Vorstellungen von Glück unterliegt auch Männlichkeit einem ständigen Wandel. Deshalb braucht es Vorbilder, die aufzeigen, dass ein Mensch mit all seinen Facetten nicht in eine bestimmte Schublade passen muss – wie etwa der Grazer Kushtrim Alili. Er versucht, in Workshops oder auf Instagram antitoxische Männlichkeit und feministische Werte zu vermitteln.

Mensch sein ist wichtiger als Mann sein

Es darf nicht vergessen werden: Die Probleme der Männer sind untrennbar mit denen der Frauen verknüpft. Noch immer erfährt jede dritte Frau ab 15 Jahren in Österreich körperliche oder sexualisierte Gewalt. 34,5 Prozent der 18- bis 74-jährigen Frauen waren mindestens einmal in ihrem Leben von einer gewaltvollen Beziehung betroffen, wie eine Erhebung des Bundeskanzleramts von 2021 bestätigt. Statt Frauen jedoch immer wieder die Verantwortung für ihren eigenen Schutz zuzuschieben, braucht es endlich eine Debatte über die eigentlichen Ursachen – und über die Männer, die Gewalt ausüben.

Ein wichtiger Teil dieser Diskussion ist ein Update des vorherrschenden Männerbilds. Menschen wie Bissuti möchten anderen Männern vermitteln, dass Gefühle okay sind, denn: „Mensch sein ist wichtiger als Mann sein.“

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 41/2025 erschienen.