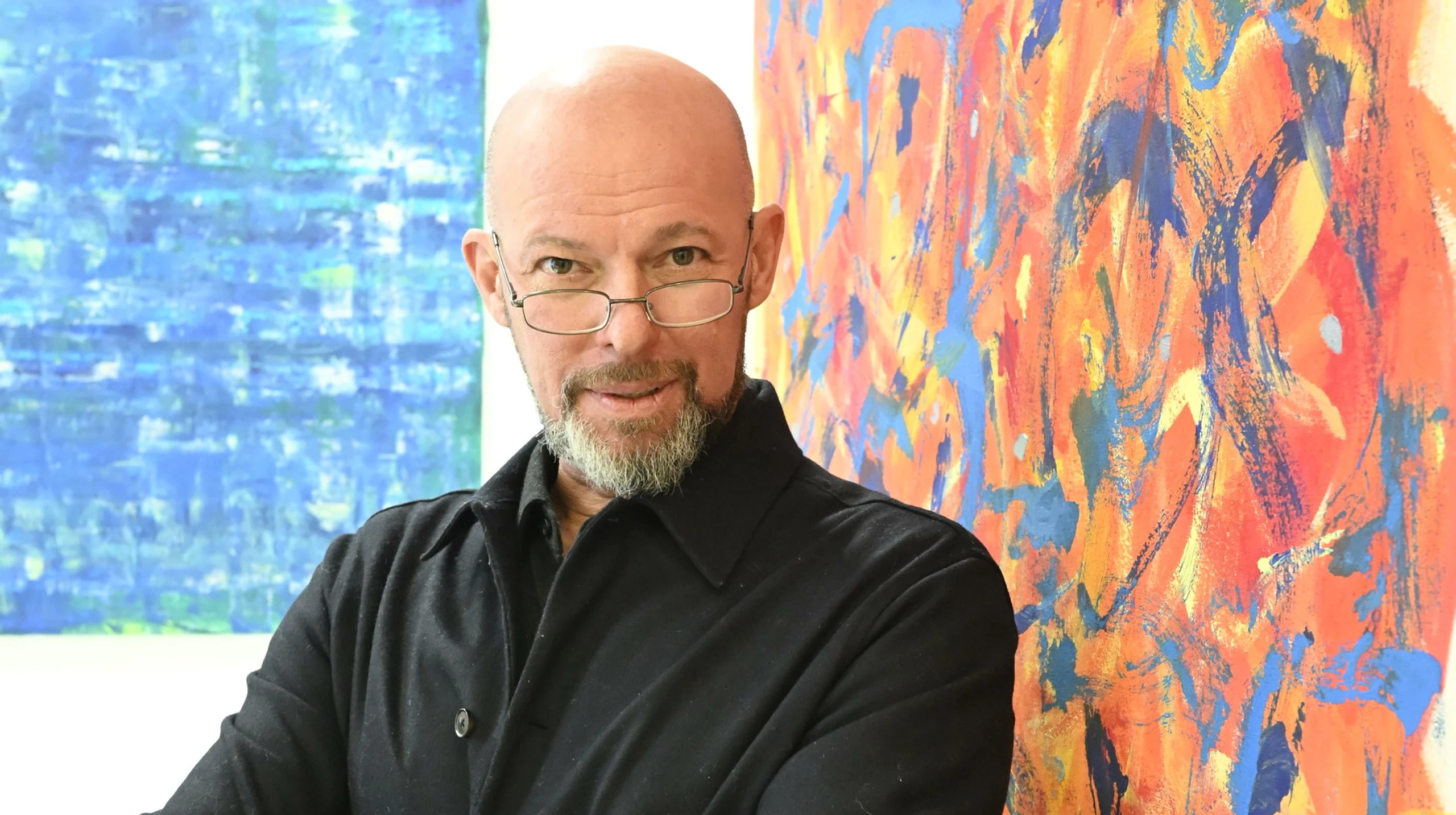

Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan ist im Herzen ein Pazifist. In den ersten Wochen des Kriegs war sein Name das Synonym für literarischen Widerstand gegen Russland. In Salzburg wurde er mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur geehrt. Ein Gespräch über den Alltag im Krieg, die Möglichkeit, diesen diplomatisch zu beenden, und Schreiben im Auge der Katastrophe.

von

In den ersten Monaten des Kriegs tourte der Schriftsteller Serhij Zhadan mit seiner Rockband „Zhadan i Sobaky“ durch Deutschland und sammelte Spenden für seine Heimat. Den Dienst mit der Waffe lehnte er strikt ab. Seit Mai 2024 arbeitet er für die Armee. Eine Waffe muss er besitzen, doch er macht von ihr keinen Gebrauch. Seinen Dienst versieht er in seiner Heimatstadt Charkiw, in der Kommunikationsabteilung der Garde.

Bei Suhrkamp erschienen in den vergangenen Monaten der Gedichtband „Die Chronik des eigenen Atems“ und der Erzählband „Keiner wird um etwas bitten“. Im Juli wurde er in Salzburg mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Für News nahm sich der Vielgefragte Zeit für ein Telefonat.

Die wichtigste Frage zuerst? Wie geht es Ihnen? Wie muss man sich Ihr Leben im Krieg vorstellen?

Ich lebe in Charkiw und arbeite für die Armee. Es ist seltsam. Einerseits verläuft das Leben in der Stadt ganz normal. Man sieht Leute in den Straßen. Man geht mit den Kindern in die Parks, man geht in den Supermarkt einkaufen. Aber wir sind im Krieg. Die Stadt wird tagtäglich beschossen, und es gibt jeden Tag Verletzte und Tote. Das ist sehr merkwürdig. Es gibt einem Kraft, wenn man sieht, wie das Leben weitergeht. Aber man ist immer mit dem Tod konfrontiert. Wenn man die Nachrichten von der Front hört und sich umblickt und die mehr oder weniger friedliche Stadt betrachtet, verschmelzen zwei Realitäten miteinander. Das zehrt an einem.

Wie kann man mit der Angst, dass man jederzeit von einer Bombe getroffen werden kann, leben?

Angst würde ich das nicht nennen. Man hat eher ein Gefühl der ständigen Bedrohung. Das auch damit zu tun hat, dass die Russen Charkiw eben chaotisch beschießen. Es hat sich hier eher so ein gewisses Gefühl von Fatalismus und Trägheit eingestellt. Aber das ist nichts Gutes, denn damit ist bei den meisten Menschen der Reflex, sich selbst zu schützen, verloren gegangen. Dazu kommt noch, dass Charkiw ganz nah an der Front und damit auch ganz nah bei Russland liegt.

Da bleibt nicht viel Zeit, die Menschen, die auf der Straße sind, zu warnen. Viele schaffen es gar nicht, einen Schutzraum aufzusuchen. Vergangenes Jahr mussten wir das bei einer Freundin erleben. Nika Kozhushko, eine junge Dichterin. Sie war 17. Sie saß auf einer Bank, dann schlug die Bombe ein und sie war tot. Wir leben nicht in Angst, sondern mit dieser ständigen Bedrohung. Und die ist omnipräsent. So spielt sich auch unser Leben ab. Wenn wir in der Früh aufwachen, schauen wir zuerst aufs Handy, wo überall etwas eingeschlagen hat. Wir fragen uns gegenseitig ab, wie es geht und ob die Leute alle noch auf ihren Posten sind. Denn im Grunde sind wir alle Zielscheiben.

Mich auf die Terroristenliste zu setzen, ist ein Propagandatrick, der den Russen nützt, um Ukrainer als Terroristen, Banditen, Diebe und Radikale darzustellen

Sie sind noch mit einer zusätzlichen Bedrohung konfrontiert. Die New York Times berichtete, dass auf Sie ein Kopfgeld von 5.000 Dollar ausgesetzt ist. Haben Sie denn gar keine Angst, dass Sie jemand direkt angreift?

Nein, ich denke nicht, dass es so weit kommen wird. Als Angehöriger der Armee bin ich für die Russen grundsätzlich ein Feind. Aber ich war vor diesem Krieg schon auf einer Liste von Leuten, die für Russland eine Terror-Gefahr darstellen. Nach welchem Prinzip man in diese Liste aufgenommen wird, verstehe ich nicht, denn es ist klar, dass ich nichts mit Terrorismus zu tun habe. Aber in diesem Krieg passieren so viele absurde Dinge, die man gar nicht erklären braucht, weil sie jeder Logik entbehren.

Eines ist aber klar, es ist klar, dass diese Entscheidung, mich auf die Terroristenliste zu setzen, ein Propagandatrick ist, der den Russen nützt, um Ukrainer als Terroristen, Banditen, Diebe und Radikale darzustellen, die sich nicht an russische Vorschriften halten. Ich gebe ihnen ein anderes Beispiel für russische Propaganda. Wenn die Russen ein Dorf besetzen, lautet die offizielle Erklärung, dass es befreit wird.

Im Vorwort ihres Gedichtbands „Chronik des eigenen Atems“ schreiben Sie, dass Sie selbst überlegt haben, ob man während des Kriegs Gedichte schreiben kann. Was bedeutet es für Sie, heute im Krieg Gedichte zu schreiben?

Die Erfahrung der Menschen im 20. und im 21. Jahrhundert zeigt, dass man schreiben kann, schreiben darf und sogar schreiben muss. Sprache ist Liebe, ist Kreativität. Wenn aber die Sprache verschwindet, ist das, als würde man resignieren.

Lassen Sie uns über Ihr jüngstes Buch sprechen, „Keiner wird um etwas bitten“. Wie ist dieser Titel zu verstehen?

Sie meinen die Titelerzählung. Darin geht es um eine neue Generation von Ukrainern, die mit einer ganz anderen Einstellung zur Welt und zur Realität aufwächst. Sie ist realistischer, pragmatischer, verantwortungsbewusster und hat mehr Selbstwertgefühl.

Das Buch

Serhij Zhadan blickt auf die andere Seite des Kriegs. Fulminant formulierte Momentaufnahmen schildern den Alltag der Zivilbevölkerung in Charkiw in seinem Band mit Erzählungen „Keiner wird um etwas bitten“. Suhrkamp, € 24,70

Wie lässt sich das auf das praktische Leben umlegen? Viele von uns haben in den ersten Wochen des Kriegs Lebensmittel und andere Dinge in Ihr Land geschickt. Heißt das, dass Ihre Landsleute jetzt nichts mehr brauchen?

Wir sind natürlich dankbar für jede Hilfe und für die umfassende Unterstützung vieler europäischer Länder zu Beginn. Diese private Hilfe hat uns viel bedeutet. Sie hat viele Leben gerettet. Aber die Lage hat sich geändert. Was wir jetzt brauchen, ist eine strategische, partnerschaftliche Unterstützung, die uns als Staat hilft. Was jeder Zivilist, jeder Bürger Deutschlands, Österreichs, der Schweiz oder eines anderen Landes tun kann, ist, zumindest in seinem Umfeld dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht in Vergessenheit gerät und dass dieser grausame und ungerechte Krieg nicht aus dem Blickfeld der europäischen Öffentlichkeit verschwindet. Natürlich brauchen wir auch Waffen, aber was wir noch dringender brauchen, ist Mitgefühl.

Glauben Sie, dass Frieden auf diplomatischem Weg erreicht werden kann?

Warum denn nicht? Es gibt immer die Möglichkeit für eine diplomatische Lösung. Alle würden sich wünschen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich und mit möglichst wenigen Opfern beendet wird. Es ist nur so, dass die russische Seite bislang kein Interesse an einer diplomatischen Lösung gezeigt hat. Es wurden ausschließlich Ultimaten gestellt. Sie wollen, dass wir kapitulieren.

Bei den Salzburger Festspielen inszeniert Kirill Serebrennikov das Stück „Der Schneesturm“ von Vladimir Sorokin. Regisseur und Autor haben Russland als Regimegegner verlassen. Geben Ihnen solche Künstler Hoffnung, stehen Sie in Kontakt mit ihnen?

Ich habe nichts gegen Sorokin persönlich. Wir kennen uns, haben uns gesehen. Aber hier geht es nicht um Personen oder Persönlichkeiten. Solange der Krieg andauert, fällt es mir als Bürger der Ukraine, der in einer Stadt lebt, die jede Nacht beschossen wird, sehr schwer, russische Literatur von russischer Artillerie zu trennen. Ich will hier nicht ausschließen, dass wir auch wieder in einen kulturellen Dialog eintreten, wenn der Krieg zu Ende ist. Heute ist es so, dass Russland die Kultur zur Propaganda nutzt und diese ist darauf ausgerichtet, uns zu vernichten. Das ist der Status quo und unter diesen Bedingungen kann es keinen Dialog geben.

Aber Sorokin ist Regimegegner.

Ich weiß und ich wiederhole, dass ich persönlich nichts gegen Sorokin habe. Aber man kann Kultur nicht isoliert betrachten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. 2014 die Annexion der Krim, der Beginn des Kriegs im Donbass. Die meisten Künstler haben sich nicht dagegen ausgesprochen, sind im Land geblieben und haben Steuern gezahlt. Mit den Steuern hat der Staat aufgerüstet und die Truppen in den besetzten Gebieten Luhansk, Donezk und auf der Krim finanziert. Früher oder später muss es eine kollektive Verantwortung geben.

Das Buch

Das letzte Gedicht vor dem Krieg entstand am 10. Februar 2022. Serhij Zhadan verdichtet die Geschehnisse nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verstörend in „50 und 1 Gedicht“ in „Chronik des eigenen Atems“. Suhrkamp, € 20,60

Der französische Radiosender France Info berichtete kürzlich von Protesten gegen Wolodymyr Selenskyj. Wie schätzen Sie diese ein?

Es gab Proteste gegen das Gesetz zur Auflösung der Antikorruptionsbehörden. Ich finde es gut, dass es diese Proteste gibt. Denn das zeigt, dass die ukrainische Gesellschaft weiter am Leben ist und dass sie aktiv ist. In der Ukraine hat sich seit dem Maidan nichts verändert. Wir wollen einfach in einem normalen, gerechten, demokratischen Staat leben.

Serhij Zhadan

Serhij Zhadan wurde am 23. August 1974 im Gebiet Luhansk/Ostukraine geboren. Er studierte Germanistik, promovierte über den ukrainischen Futurismus und gehört seit 1991 zu den prägenden Künstlern der jungen Szene in Charkiw. Sein Roman „Die Erfindung des Jazz im Donbass“ verschaffte ihm den Jan-Michalski-Literaturpreis und den Brücke-Berlin-Preis 2014. Die BBC kürte das Werk zum »Buch des Jahrzehnts«. 2022 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Im Juli den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Zhadan lebt in Charkiw und arbeitet seit Mai 2024 für die Armee.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/25 erschienen.