Der Tiroler Weltschriftsteller Raoul Schrott pflegt den Hang zum Extremen. Sechs Jahre lang erstellte er einen Atlas der Sternenhimmel, der jetzt erschienen ist. News erreichte ihn in seinem Domizil im Bregenzerwald zum Gespräch über die Kraft der Sterne und den weltverändernden Blick in den Nachthimmel.

von

In vergangenen Jahrhunderten hätte man einen wie den Tiroler Schriftsteller Raoul Schrott einen Universalgelehrten genannt. Erst beschäftigte sich der heute 62-Jährige mit der Dichtung des Dadaismus, dann heftete er sich auf die Spuren Homers. Immer wieder unternahm er Forschungsreisen in die Wüste, zuletzt in die Sahara.

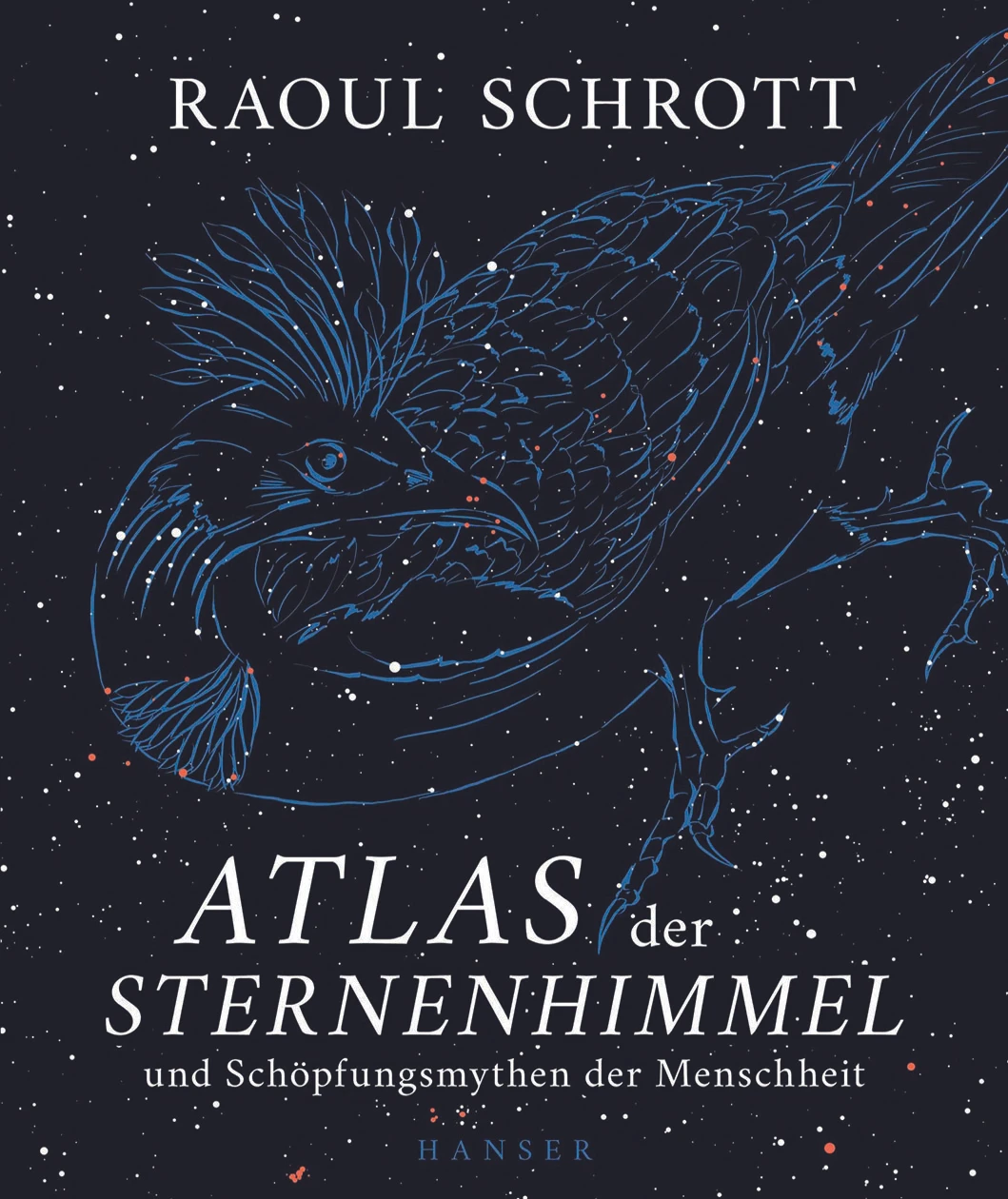

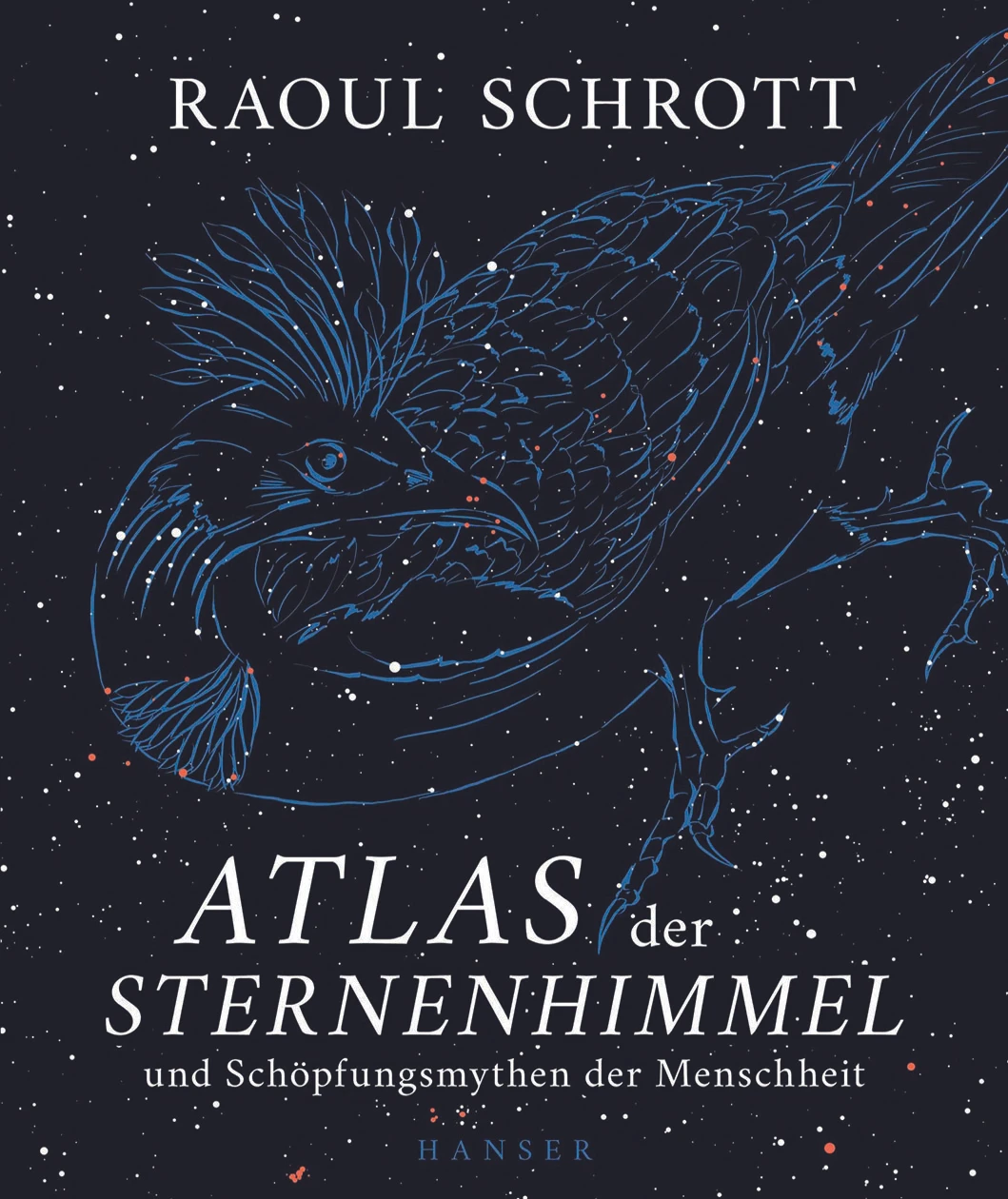

Schon zuvor begann er die Arbeit an einem Großprojekt: Sechs Jahre dauerte seine Erkundung der Sternbilder aus den Blickwinkeln von 17 Völkern aller Kontinente. Das Ergebnis ist der 1.280 Seiten umfassende und vier Kilogramm schwere Prachtband „Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit“, der bei Hanser erschienen ist.

Die deutsche Stiftung Natur und Kunst unterstützte die Unternehmung mit einer Viertelmillion Euro. Er selbst habe jedoch nichts davon für sich verwendet, als Autor sei er lediglich die Portokassa, merkt Schrott an. Denn die aufwendigen Grafiken mussten bezahlt werden. Eine Arbeit, die andere heute doch eher einer Künstlichen Intelligenz übertragen hätten. „Ein völlig überschätztes Phänomen“, stellt Schrott klar. „Sie kann nur feststellen, welches Element Y am häufigsten und wahrscheinlichsten auf X folgt. Das ist angewandte Statistik, die gut zur Erfassung großer Datensätze ist, aber was Sinnvolles betrifft, bloß Klischees produzieren kann. Gemeinplätze.“

© Heidi Sorg / Hanser Verlag

Möglich sei seine Arbeit aber auch nur durch Computerprogramme gewesen. Er konsultierte Programme, die gezielt für seine Materie entwickelt wurden, wie Cartes du Ciel. „Man gibt einen Ort ein, zum Beispiel Babylon, 2004 vor Christus, am 13. Oktober, dann sehe ich Minute für Minute genau, wann die Sonne aufgeht, wo welche Sterne stehen, ob Voll- oder Halbmond ist und wo die Planeten zu der Zeit waren. Damit lassen sich die prähistorischen oder historischen Himmel rekonstruieren, indem sich die kalendarischen Angaben von alten Keilschrifttexten visualisieren.“

Rentier, Donnergott oder Bett

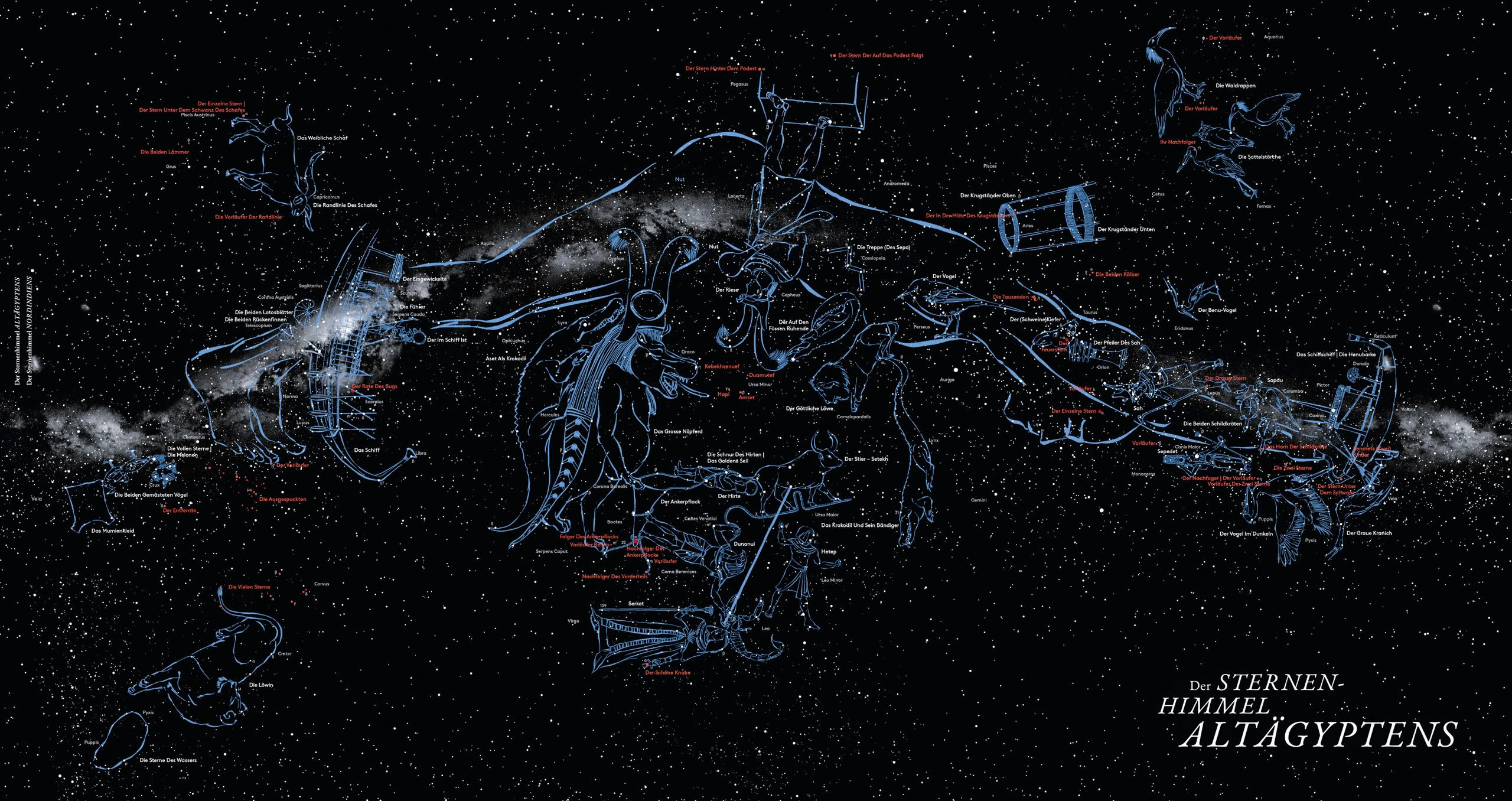

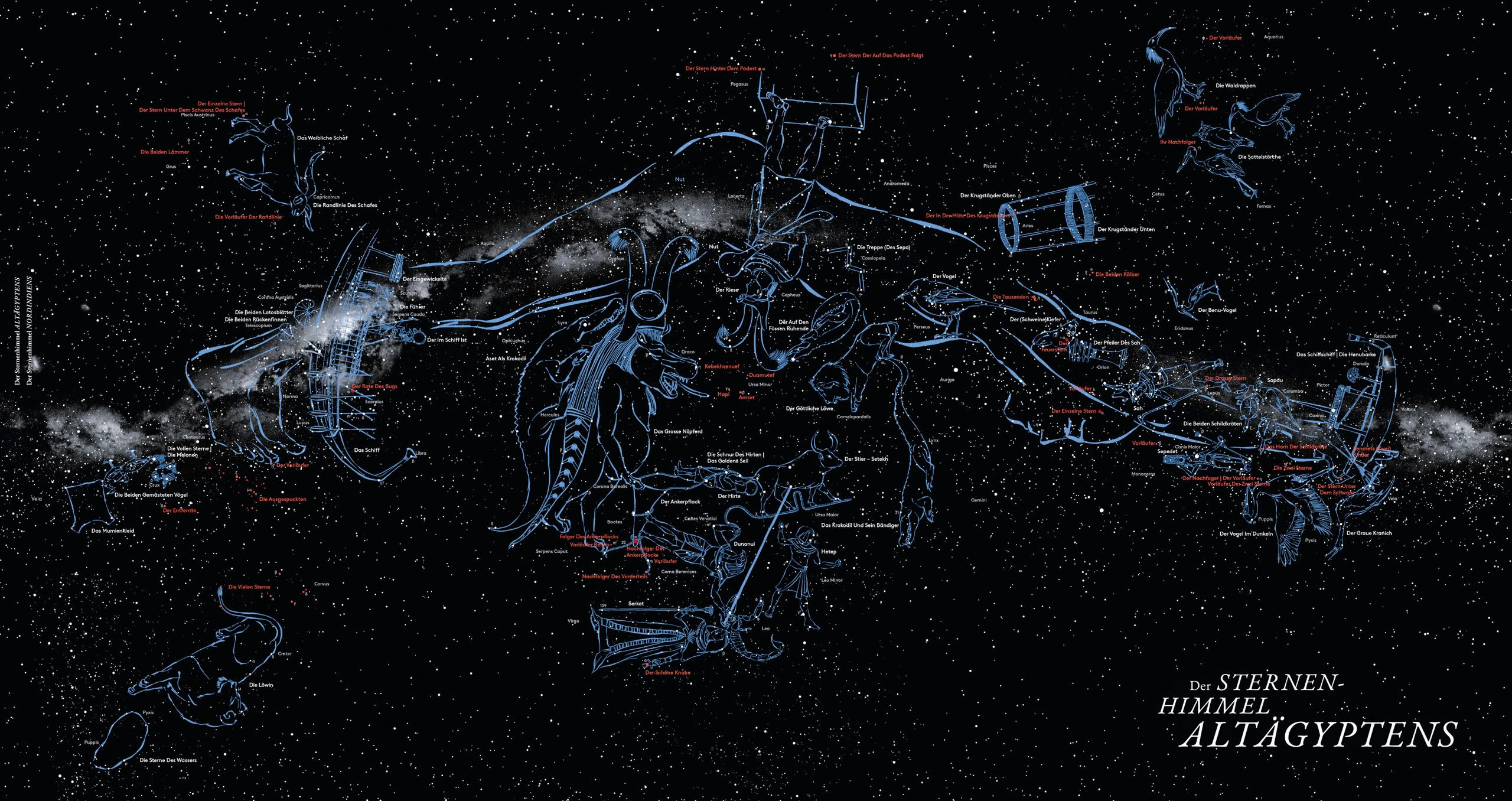

Das Thema an sich aber habe ihn bereits während seines Studiums in Innsbruck beschäftigt. Als er auf einen Artikel über die Sternbilder stieß, habe er erfahren, dass das Sternenbild des Großen Wagen für die Ägypter ein Stier war, der den Gott Seth symbolisierte, blickt er zurück. Dabei wäre er nie auf die Idee gekommen, dass andere Kulturen andere Sternbilder hätten. Schrott forschte weiter. Die Faszination hielt an. Nach und nach offenbarten sich ihm dieselben Sternenbilder aus den Blickwinkeln verschiedener Kulturen als stets andere Gestalten.

Wenn wir nicht durch die Industrialisierung vor 150 Jahren den Blick auf den Himmel verloren hätte, hätten wir die Welt nicht so heruntergewirtschaftet

Illustrativ lässt sich dies bei dem bekanntesten Sternbild, dem Großen Wagen, darstellen. Waren diese sieben Sterne für die Ägypter einst der Gott Seth, deuteten die Araber sie als Totenbahre, auf der die Verstorbenen ewig zu Grabe getragen werden. Im Sudan sah man die Konstellation als Bett des Sultans. Die Tuaregs in der Sahelzone deuteten sie als Kamelstute, die ihren Hals einem Ast entgegenstreckt. In Peru wurde daraus ein Donnergott. Im Himmel der Eskimos wurde der Große Wagen als Rentier gesehen.

Eskimo steht für Stärke

Aber was heißt Eskimo? Wurde Schrott bereits vorgeworfen, dass der diesen bei vielen verpönten Begriff verwendet? „Kein verpöntes Wort“ stellt er klar. Die Menschen, die im Osten der Arktis wohnen, würden sich Inuit nennen. Für die Bewohner der westlichen Arktis sei „Eskimo“ auch Ausdruck für Kraft und Stärke.

„Nur das Wenigste an zeitgeistiger Sprachpolitik ist berechtigt“ konstatiert Schrott und lässt mit einem Diskurs über das Menschliche aufhorchen: „Indem man über die Sternenhimmel – dank ihrer pädagogischen Funktion – auf schnellste Art und Weise eine Kultur kennenlernt, erfährt man die große Diversität der Kulturen weltweit. Aber dank all der Unterschiedlichkeiten fallen einem dann auch die Gemeinsamkeiten auf. Dass es nämlich überall menschelt. Und das ist eine schöne Erfahrung. Nicht zu merken, wie verschieden wir sind, sondern auch, dass es so etwas gibt wie das Wir der Humanität. Und dass das, was so modern scheint und uns heute beschäftigt – Transsexualität, die Machtfragen zwischen Männern und Frauen –, von jeder Kultur auf andere Weise gelöst wurde. Dass Sexualität auf die verschiedensten Arten in die Gesellschaft integriert wurde. Oder dass die Frauen nicht nur immer überall unterdrückt wurden, sondern dass es überall auch gleichberechtigte Kulturen gibt.“

Durch einen Blick auf die Sterne würde man erkennen, „wie unbedeutend man selber ist. Wenn wir nicht durch die Industrialisierung vor 150 Jahren den Blick auf den Himmel verloren hätten und wir nach jeder Arbeit abends noch nach Hause gingen und den Himmel sähen, dann hätten wir vielleicht die Welt nicht so heruntergewirtschaftet. Würden wir nicht in dieser narzisstischen Blase leben und glauben, es gäbe nur uns. Ein Blick in den Himmel hingegen stutzt unsere Arroganz auf das rechte Maß zurück.“

Das Problem ist Ignoranz

Das Gespräch gleitet in die Aktualität ab. Abschiebungen von Fremden, Rassismus. Würden man sich näher mit seinen Sternenhimmeln befassen, könnte man gar nicht mehr auf fremdenfeindliche Ideen kommen, oder täuscht der Eindruck? Schrott sieht das ähnlich. Nicht Migration sei das Problem, sondern unsere Ignoranz, zitiert er die russisch-amerikanische Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin Emma Goldmann: „Unwissenheit ist das gewalttätigste Element einer Gesellschaft“.

Sobald man eine andere Kultur kennenlernt, würde sie das Fremde, Ungewohnte, das Angst macht, verlieren und zu einer anderen Spielform des Menschlichen werden, sagt Schrott. „Doch dazu muss man die Fremden einladen und sich auf sie einlassen – und nicht in ghettoisierende Asylantenheime außen vor lassen.“ Er selbst hat auf seiner Reise durch die Sahara gesehen, was diese Menschen auf der Flucht mitmachen, und es im Band „Die Letzte Wüste“ geschildert. Die Fotografin Barbara Seyr verantwortete die Dokumentation.“

Schrott hat die elf-, zwölf-, 13-jährigen Buben selbst gesehen, die mit nichts als einer Wasserflasche durch die Wüste marschieren, 600 Kilometer von einer Oase zur nächsten. Viele kommen vor Hunger und Durst um, bevor sie überhaupt in die Nähe des Mittelmeers kommen, wo dann viele ertrinken. „Zu wissen, was diese Buben alles mitgemacht haben, wer sie sind und was sie wollen: Das würde eine ganz andere Basis der Integration schaffen, die einzig hilfreiche“, resümiert Schrott das Elend, von dem man auf der anderen Seite des Mittelmeers die Augen verschließt.

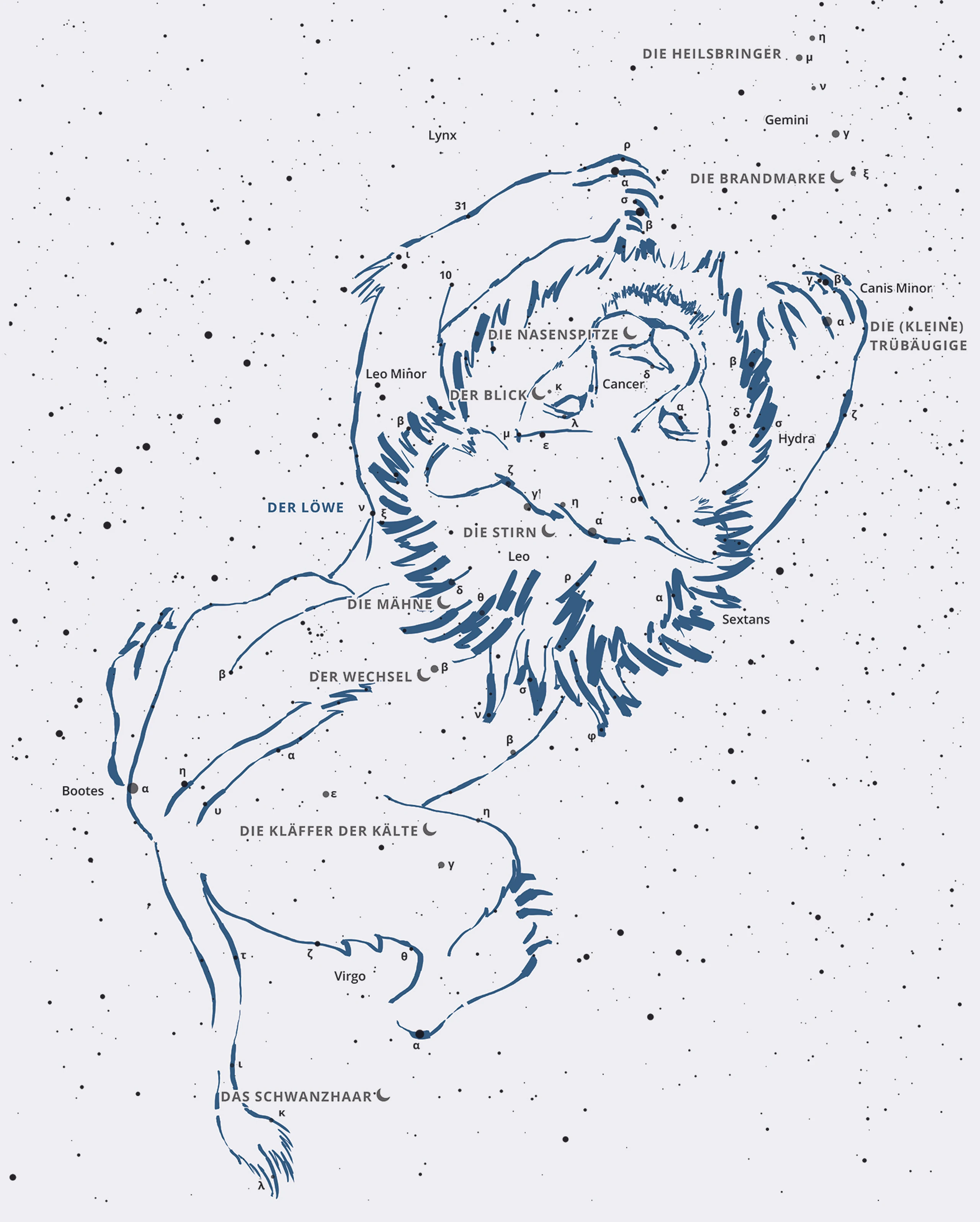

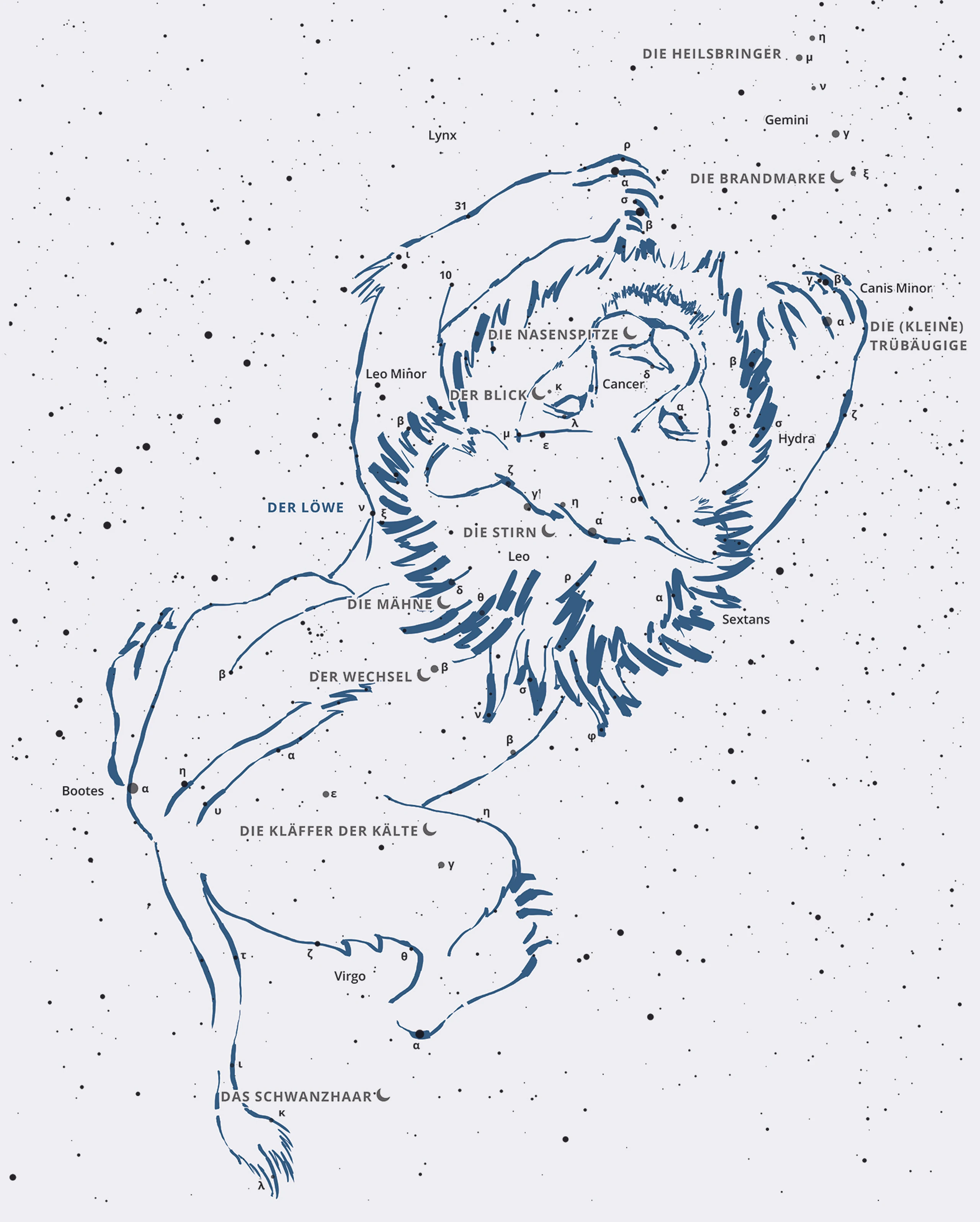

Der Löwe: Der König der Tiere gilt als Glücksbringer im Sternbild der Araber.

© Heidi Sorg / Hanser Verlag„In den anderen Kulturen weiß man also, wo man ist und wo man hingehört und dass der Mensch nicht wichtiger ist als die Tiere und die Pflanzen, sondern dass das alles zusammengehört. Wir haben das alles durch unsere Kultur und durch unsere Technik auseinanderdividiert. Und waren sehr erfolgreich damit, alles auf Worte, Zahlen, Algorithmen zu reduzieren, uns zu spezialisieren; aber das natürliche Ganze haben wir darüber aus den Augen verloren.“

Im Buch schreibt Schrott: „In den Sternenbildern kommt derart viel poetische Kraft und Fantasie zum Vorschein, dass einem dies fast wieder den Glauben an das Schöne und Gute des Menschen zurückgibt.“ Spricht er da aus eigener Erfahrung? Seine Antwort ist pure Poesie: „Sternbilder sind die gewaltigsten Kunstwerke, die es gibt. Da ist ihre Rückseite, die für die immense Leere, Kälte des Universums steht, seine unausdenkbare Größe. Und da ist die Vorderseite, die wir den Sternen darin geben, indem wir unsere kleinen Geschichten darin sehen. Da die kosmische Indifferenz, und da die humane Differenz. Kein Kunstwerk hat diese unermessliche Spannweite.“

© Hanser Verlag

Das Buch

„Atlas der Sternenhimmel“ – Gewaltakt, Abenteuer, Offenbarung –, eine gigantische Leistung, bei der man den Grenzgänger Raoul Schrott gern in alle Himmelsrichtungen begleitet.

Hanser, € 183,–

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 21/25 erschienen.