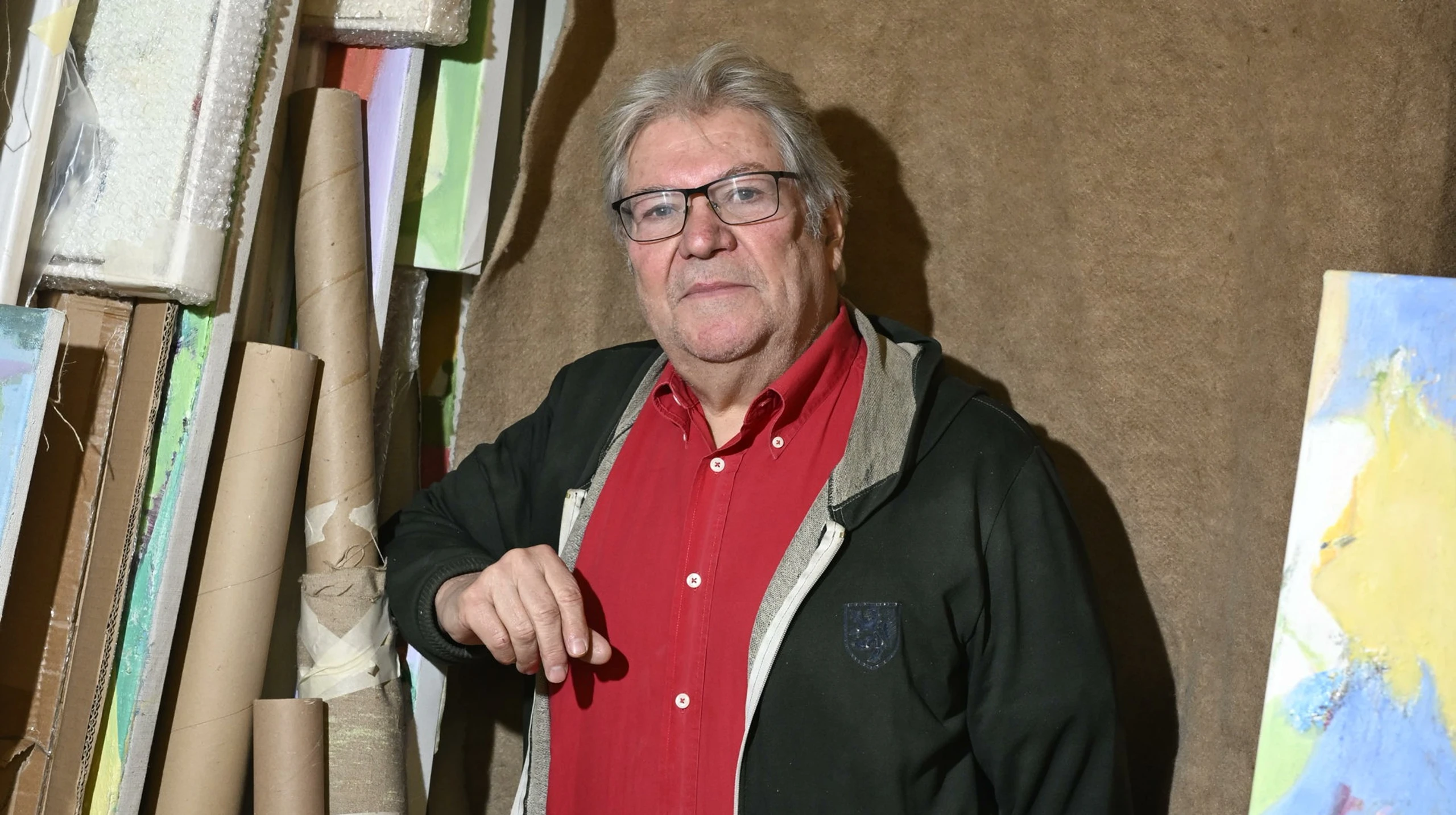

Alfred Kornbergers „A Lady Smoking with a Dog and a Yellow Hoop“

©dorofotograf2 / DorotheumDie Einordnung eines Künstlers gestaltet sich dann besonders schwierig, wenn sein Œuvre derart vielschichtig ist wie jenes von Alfred Kornberger. Noch herausfordernder wird es, wenn sich der Künstler mit Ausschließlichkeit dem Schaffen widmet und sich dem kunsthistorischen Exkurs geradezu entzieht. Viel wichtiger ist dann die Frage: Was macht den Künstler besonders?

„Sie zwingt dazu, darüber nachzudenken – sich mit Werk und Künstler intensiv auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen“, begründet Franz Smola die zentrale Fragestellung seines Opus magnum „Alfred Kornberger. Der Akt als Innovation“. Eine Frage, die den Kunsthistoriker im Zuge seiner Recherche und Forschung weit mehr als bloß die eine Antwort finden ließ: Denn der Wiener Künstler Alfred Kornberger wusste es wie kaum ein anderer, die stilistische Klaviatur in ihrem vollen Umfang zu bespielen.

Er war ein Stilpluralist wie einst Picasso. Zufall? Wohl kaum. Denn die großen Gegenwartstrends der Kunstgeschichte hinterließen deutlich nachvollziehbare Spuren in seinem Œuvre. „Er hat sich stets an den großen Strömungen der Kunstgeschichte orientiert und schuf somit ein Gesamtwerk, das zwischen klassischer Moderne, Kubismus, Pop Art, aber auch abstraktem Expressionismus changiert“, so Smola.

Kein Chamäleon, kein Epigone

Gerade zu Beginn seiner Karriere sieht sich Kornberger dafür häufig mit Kritik konfrontiert – Adjektiv: epigonal. „Kornberger war nie ein Chamäleon und schon gar kein Epigone“, relativiert Smola. „Dass Kunst auf der Kunst anderer aufbaut, ist alles andere als ungewöhnlich – entscheidend ist, was die Künstlerinnen und Künstler damit machen. Kornberger hat relevante Strömungen wahrgenommen und aufgegriffen, sie aber stets in seine eigene Bild- und Formensprache übersetzt. Somit mag es in seinem Œuvre stellenweise zwar klare Parallelen etwa zur grafischen Handschrift eines Schiele, Klimt oder Matisse, zum fragmentarischen Sezieren der Körperlichkeit von Bacon, zu kubistischen Elementen Picassos und zur klaren Farbigkeit etwa eines Hockney oder Hopper geben – am Ende war er aber immer er selbst.“

Ein Leben für die Kunst

Stellt sich die Frage: Wer war Kornberger eigentlich? Ein Künstler, getrieben von Konsequenz. „Er hat keinen Stil erfunden, hat auch nicht an irgendwelchen Künstlergruppen partizipiert und hat weder museale Präsenz noch eine Galerievertretung forciert – im Gegenteil: Er hat all das geradezu vernachlässigt und sich damit dem kunsthistorischen Exkurs fast schon bewusst entzogen“, so Smola.

Aber dennoch – oder gerade deswegen – ist es ihm gelungen, ein Werk von jener beachtlichen Qualität zu schaffen, die man ihm heute zweifellos zugesteht. „Denn Kornberger lebte mit fast schon konsequenter Ausschließlichkeit ein Leben für die Kunst – sein Währinger Atelier wurde dabei zum Lebensmittelpunkt. Das fast schon besessene Schaffen und die konsequente Weiterentwicklung wurden zum übergeordneten Lebensinhalt.“

Über die Jahre entsteht so ein von stetiger Abstraktion gekennzeichnetes Narrativ, das den Körper der Frau in Kornbergers Schaffensfokus rückt und zum Protagonisten zahlreicher Werkszyklen macht. Das Sinnliche, das Wahrnehmen und die Körperbetontheit prägen fortan seine Bilder.

„Akt im Atelier mit blauer Staffelei“

© Reklame Kontor Franc e.UMotivische Ausreißer

Mit Voranschreiten seiner Kunst weicht diese reine Ästhetik, die von der weiblichen Figuration ausgehende Erotik, rasch einer – seiner – differenzierten Erfindung: „Zusehends überführt Kornberger seine Körper in die heute für ihn typische fragmentarische Darstellung und transferiert sie in unterschiedliche Ebenen“, so Smola.

So entstehen entlang des künstlerischen Wegs originelle Ideen in Form motivischer Ausreißer, die in ihrem radikalen Extrem des Fokussierens beinahe Fetischcharakter aufweisen. „Es ging ihm stets um das Originelle fernab gleichgültiger Gefälligkeit – um das Existenzielle. Die Gratwanderung des Grenzwertigen, das vielfältig Verrückte, das Exzessive und die Radikalität. Die Summe dessen ist es, was seine Arbeit für mich besonders und letztlich auch relevant macht.“

Der Lebemann

Die Summe dessen ist es aber auch, mit der Kornberger ein Bild seiner selbst skizzierte – er war ein Lebemann, der das Exzessive liebte und lebte. Seine pulsierenden Atelierfeste, die Wiener Schickeria und Politik gleichermaßen versammelten, sind Zeugnis des Exzesses. „Diese fast schon aktionistischen Happenings dienten ihm und damit seiner Malerei als Inspiration und Impuls“, so Smola. Als Meister der Inszenierung avancierte er früh zum Währinger Bezirksstar und verkaufte auch ohne Galerievertretung besser als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen.

Doch von seiner virtuosen Intuition getrieben, verausgabt er sich gänzlich in seiner Kunst. Die an den Tag gelegte Rücksichtslosigkeit gegenüber seiner Person hinterließ Spuren – und das nicht bloß in seinem Werk: „Seine von exzessivem Eifer gezeichnete, konsequente Weiterentwicklung führte nicht bloß zur fragmentarischen Auflösung seiner Figur, sondern resultierte letztlich auch in tragischer Selbstauflösung“, so Smola.

2002 verstirbt Kornberger mit 68 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose. Was bleibt, sind Bilder, die Geschichten erzählen. Seine Geschichten, die dazu einladen, ihn und seine Kunst zu entdecken. Und zu entdecken, gibt es im Falle Kornbergers so einiges: „Nicht einmal Klimt oder Schiele habe ich in meinen Publikationen mit derartiger Akribie beschrieben wie die Werke Kornbergers. Und obwohl es natürlich in Werkzyklen immer wieder redundant wird, habe ich doch in jedem Werk Neues entdecken können – vielleicht ist es genau das, woran sich seine Qualität festmachen lässt.“

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 43/2025 erschienen.