Die letzten Jahre haben sich wie Fallen angefühlt. So beschreibt Marcus Füreder aka Parov Stelar die dunkle Zeit, die hinter ihm liegt. Im Außen waren Erfolg und ausverkaufte Konzerte. Im Inneren tobte eine tiefe kreative Krise. Der Weg ans Licht, der zum neuen Sound des Albums „Artifact“ führte, musste mit einem harten Aufprall beginnen.

Zum Überleben in stürmischen Gewässern hat man Marcus Füreder in seiner Kindheit im Mühlviertel nahe Linz in Oberösterreich einen Rat mitgeben: Im Wasserstrudel bloß nicht dagegen anschwimmen und kämpfen. Besser ist es, sich treiben zu lassen, denn „irgendwann spuckt dich der Strudel wieder aus“.

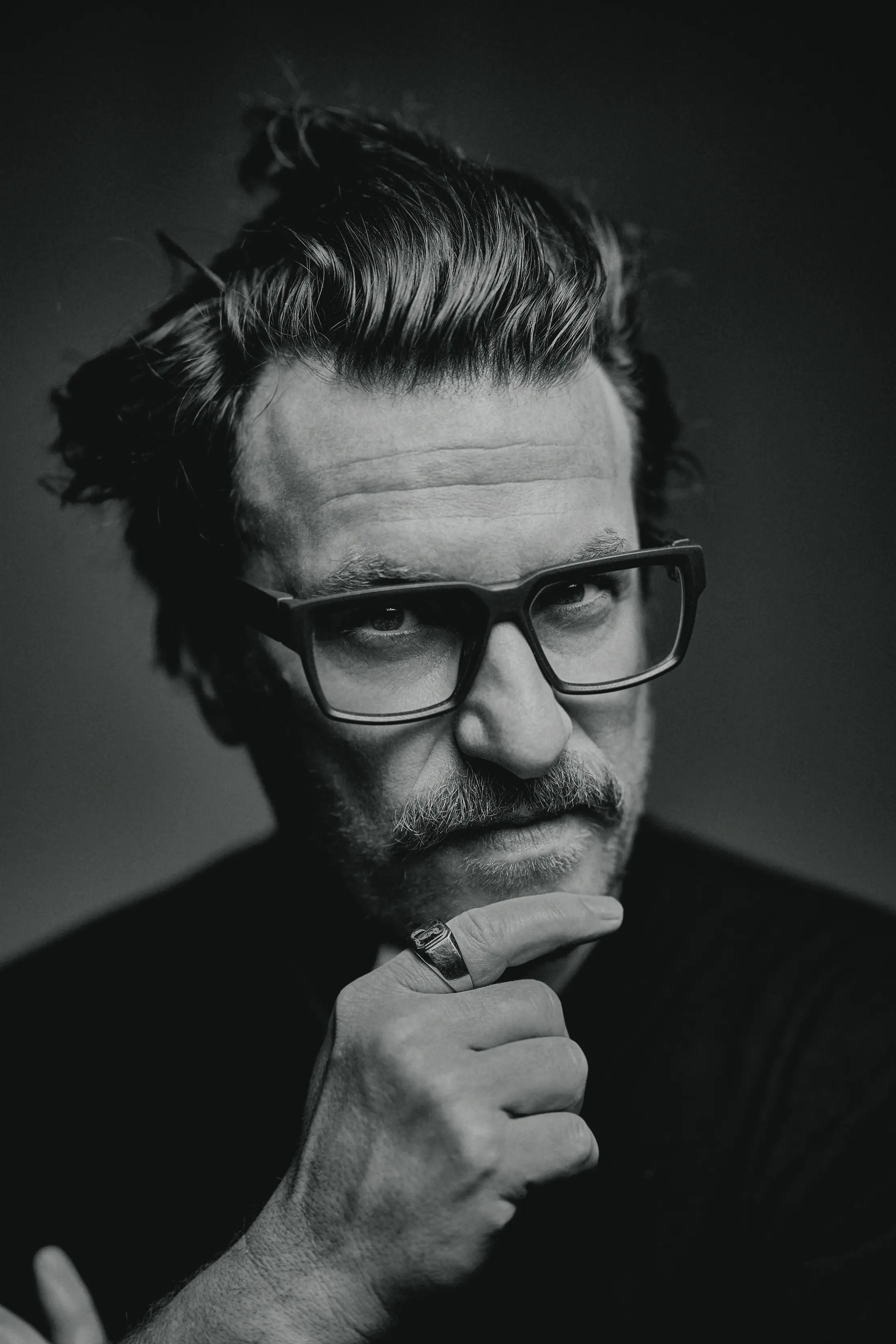

Diese Erinnerung teilt Füreder, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Parov Stelar, beim News-Gespräch im Wiener Konzerthaus. Der große Saal füllt sich währenddessen schon den zweiten Abend in Folge zum Prädikat „ausverkauft“.

Intensive Lieder aus großen Melodien

Es wird ein Abend, an dem Parov Stelars unverwechselbarer Electroswing und -Jazz dominiert. Der Sound machte den 50-Jährigen weltweit berühmt und führte ihn auf die großen Festivalbühnen von Coachella bis Glastonbury. Seit den 2000er-Jahren entwickelte und spielte er den Sound, der sein Markenzeichen wurde, und begeisterte in Kollaborationen Bryan Ferry, Tony Bennett und Lady Gaga.

Besonders raumfüllend werden an diesem Abend aber die wenigen Momente, in denen Marcus Füreder einen Ausblick auf sein neues Werk „Artifact“ wagt: Intensive Lieder aus großen Melodien, episch umgesetzt durch elektronische Soundflächen, die von Orchester durchdrungen werden. Musik, wie sie auf der Leinwand einem futuristischen Fritz-Lang-Werk Tiefe gibt. Sie kommt von dem Ort, an den ein Jahre dauernder Strudel Marcus Füreder geführt hat. „Mir ist klar geworden, dass ich nur verlieren kann, wenn ich wieder ein Electroswing-Album mache“, beschreibt er den Moment des Auftauchens.

„Erfolg ist nur kurze Erleichterung“

Füreder erzählt in vielen Bildern und Anekdoten quer durch sein Leben. Er begreift es als Suche. „Der Papa hat immer gesagt: Marcus, hüte dich vor den Ankommenden“, erinnert er sich. Leo Füreder, Manager einer Informatikfirma, meinte Menschen, „die ein Leben lang auf etwas hinarbeiten und nicht verstehen, dass es der Weg ist, der zählt“.

Das zu begreifen, braucht Zeit. „Ich weiß noch, wie meine älteren Freunde gesagt haben: Wenn du eine Freundin haben willst, brauchst du ein Moped. Wie ich ein Moped gehabt hab’, sind die anderen mit dem Auto gekommen. Also wieder warten auf das Auto. Du kommst nie an. Es ist immer Enttäuschung. Auch Erfolg ist immer nur eine kurze Erleichterung.“

Erst der Aufschlag am Boden hat mich so durchgerüttelt, dass ich plötzlich die Angst verloren habe, nicht zu entsprechen

Die Suche wurde der Weg für Parov Stelar. Vor sechs Jahren führte er in ein kreatives Tal. Füreder gelang für Parov Stelar kein musikalischer Ausdruck mehr. Ein kreativer Tiefpunkt. Sein Umfeld schien ihm zu suggerieren, dass seine Blütezeit vorbei sei. So beschreibt er in der Biografie „TRIP. Eine Reise in die Unterwelt der Musik“ den Moment, als es düster wurde im Leben. Nichts wollte er weniger als in Best-of-Pension gehen als „King of Elektroswing“.

„Ich habe vor Kurzem einen Satz gehört, der mich sehr berührt hat“, sagt er über den langen Weg zu „Artifact“. „Wenn du fällst, musst du erst am Boden aufschlagen, um wieder aufstehen zu können. Die letzten Jahre haben sich wie Fallen angefühlt. Erst der Aufschlag am Boden hat mich so durchgerüttelt, dass ich plötzlich die Angst verloren habe, nicht zu entsprechen.“

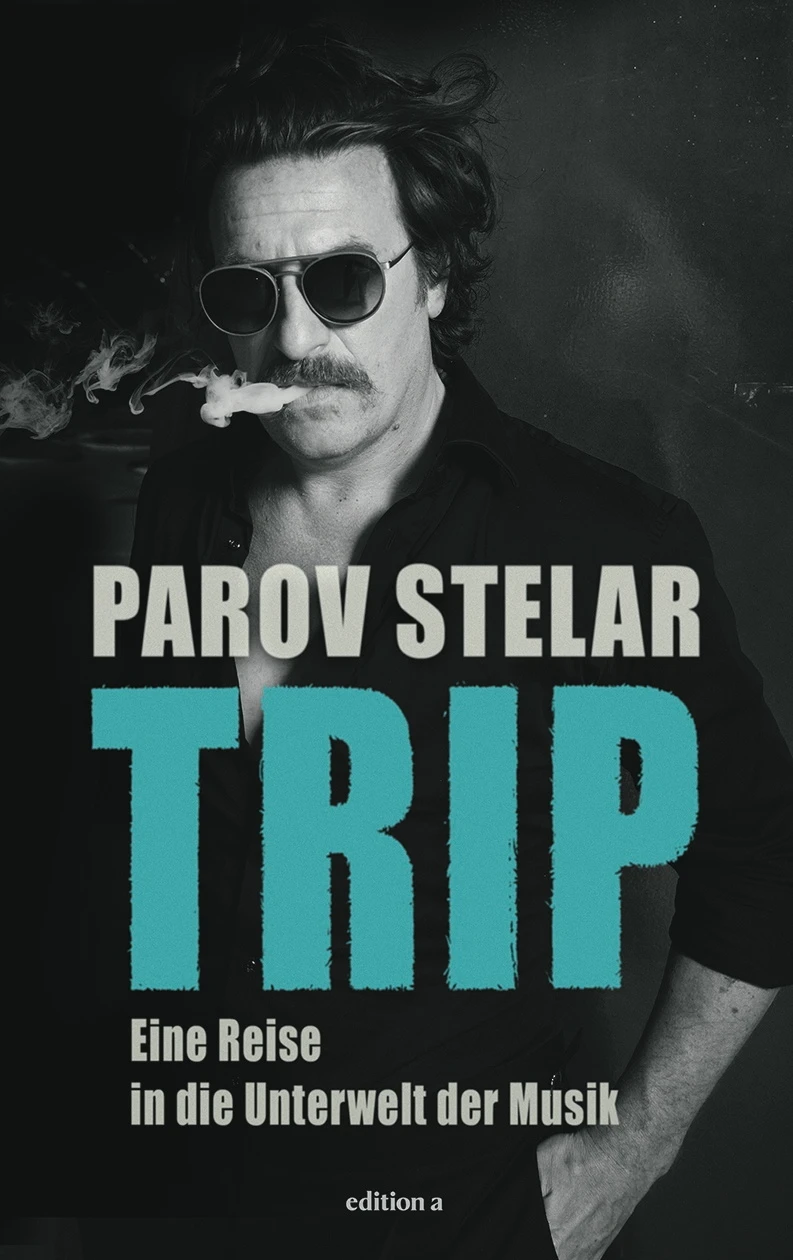

Das Buch

In „TRIP. Eine Reise in die Unterwelt der Musik“ erzählen Marcus Füreder und Maximilian Hauptmann, wie Parov Stelar dunkle Seiten bekämpfte und das Licht fand. edition a

„Eine Erfahrung wie ein Kainsmal“

Depressionen zwangen ihn vor sechs Jahren zur Karrierepause. Sie begleiten ihn schon länger, seit er mit Anfang 20 nach dem einzigen Drogenkonsum seines Lebens dem Tod nahe war. „Diese Erfahrung ist wie ein Kainsmal. Die werde ich nicht mehr los. Mir ist die Sterblichkeit vor Augen geführt worden, das war so erschreckend, dass die Narbe immer bleiben wird“, blickt Füreder heute darauf zurück. „Sie bleibt als Ratgeber ohne erhobenen Zeigefinger. Der ist immer da und muss gar nichts sagen, damit die Botschaft ankommt. Vielleicht wäre ich ohne ihn schon sechsmal in der Betty-Ford-Klinik gewesen. Die Nahtoderfahrung hat eine Beschäftigung mit mir selbst erzwungen, die ich sonst nicht geleistet hätte.“

Am Gipfel der Krise erlitt er während eines Auftritts eine Panikattacke. Privat ging in dieser Zeit die Ehe mit seiner Jugendliebe, Künstlerin Barbara, mit der er Sohn Max hat, in die Brüche. Füreder bekämpfte den Schmerz und die kreative Leere mit seiner ersten Liebe, dem Malen. Er ist als Sohn einer Künstlerin aufgewachsen zwischen Farben und halbfertigen Bildern. Mit einer Mutter, die barfuß in weiten Hosen durchs Atelier wandelte und Kunst für wichtiger hielt als gesellschaftliche Konventionen.

Auf die Leinwand mit den Dämonen

In krisenhaften Wochen und Monaten malte er in seinem Haus auf Mallorca – immer wenn Sohn Max die Woche bei der Mutter verbrachte – düstere Werke. Mit der Ausstellung im Linzer Museum Francisco Carolinum 2021 verankerten sie ihn in der Kunstwelt. Seine Protagonisten wirken gequält, Farben versperren ihnen den Blick oder den Mund. Oft stand er auf Mallorca nach einem nächtlichen Schöpfungsprozess am Morgen ohne Erinnerung daran zwischen Bildern und Weinflaschen.

In der ORF-Doku findet Vater Leo Füreder klare Worte für die Bilder des Sohnes. Ins Wohnzimmer würde er sich so etwas Düsteres nicht hängen wollen, sagte er. Marcus Füreder nimmt die Worte vom berufs- und scheidungsbedingt oft abwesenden Vater als es Liebesbeweis: „Man neigt dazu, seine Eltern nur als Vater und Mutter zu sehen, nicht als eigenständige Menschen. Wie der Papa in diese Kamera gesprochen hat, habe ich ihn gesehen: Der war auch einmal ein 24-Jähriger, der plötzlich Vater war. Ich habe seine Stärke gespürt, seine Verletzlichkeit und seinen Mut, mich zu kritisieren. Diesen Mut hast du nur, wenn du mit jemandem in tiefer Liebe verbunden bist: Du weißt, die Liebe hält das aus.“

Dass die Bilder, die er malt, Zeugen seines Kampfs mit sich sind, sei ihm bewusst, sagt er. Er male sich die Dämonen von der Seele. Auf die Leinwand gebannt verlieren sie ihren Schrecken.

Die ORF-Doku

Die ORF-Doku „Klang und Farbe – Die Neuerfindung von Parov Stelar“ lässt Parov Stelar in eigenen Worten seinen Erfolgsweg nachzeichnen. Zudem kommen Weggefährten wie Schulfreundin Martina Lummerstorfer, Tonmeister Roland Schwarz, Manager Mark Unterberger, Musikproduzent Thomas Rabitsch und Museumsmanager Alfred Weidinger zu Wort.

Regie: Tatjana Berlakovich (zu sehen auf ORF ON)

„Ab da war die Leere eine Einladung“

Als sich gegen alle Widrigkeiten doch ein Album ans Licht kämpfte, scheiterte es an den Rechten für die benutzten Samples. Zum ersten Mal in all den Jahren gab es keine Freigaben für ein Parov Stelar-Werk. Also ein Album „in die Tonne treten“, formuliert Marcus Füreder. Als wollte sich eine Leere aufzwingen. Um Platz für Neues zu schaffen?

„Ja, so hat es sich angefühlt“, sagt er. „Ich war am Boden. Da war nur noch Zerstörung. Ich habe diese Leere für mich gedeutet: Marcus, du möchtest dein Leben doch mit aufregenden, schönen Dingen füllen, nicht mit der Asche vom Feuer von gestern.“ Es war die Initialzündung zum Album „Artifact“. Den Prozess vergleicht er mit einem Umzug, wie er ihn 2023 mit Sohn Max von Mallorca nach Linz vollzogen hat. Man steht vor leeren Räumen und richtet sie nach und nach ein.

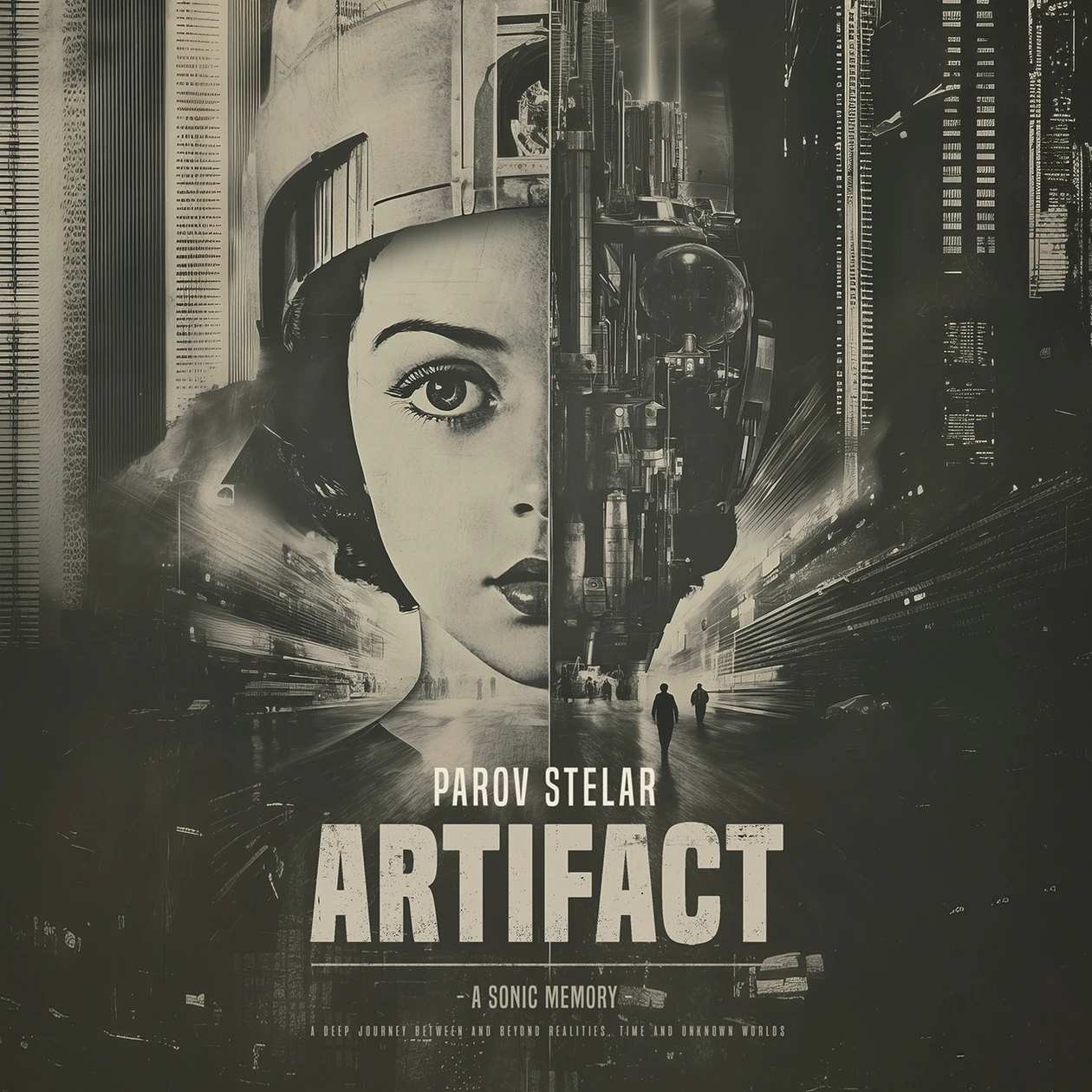

Das Album

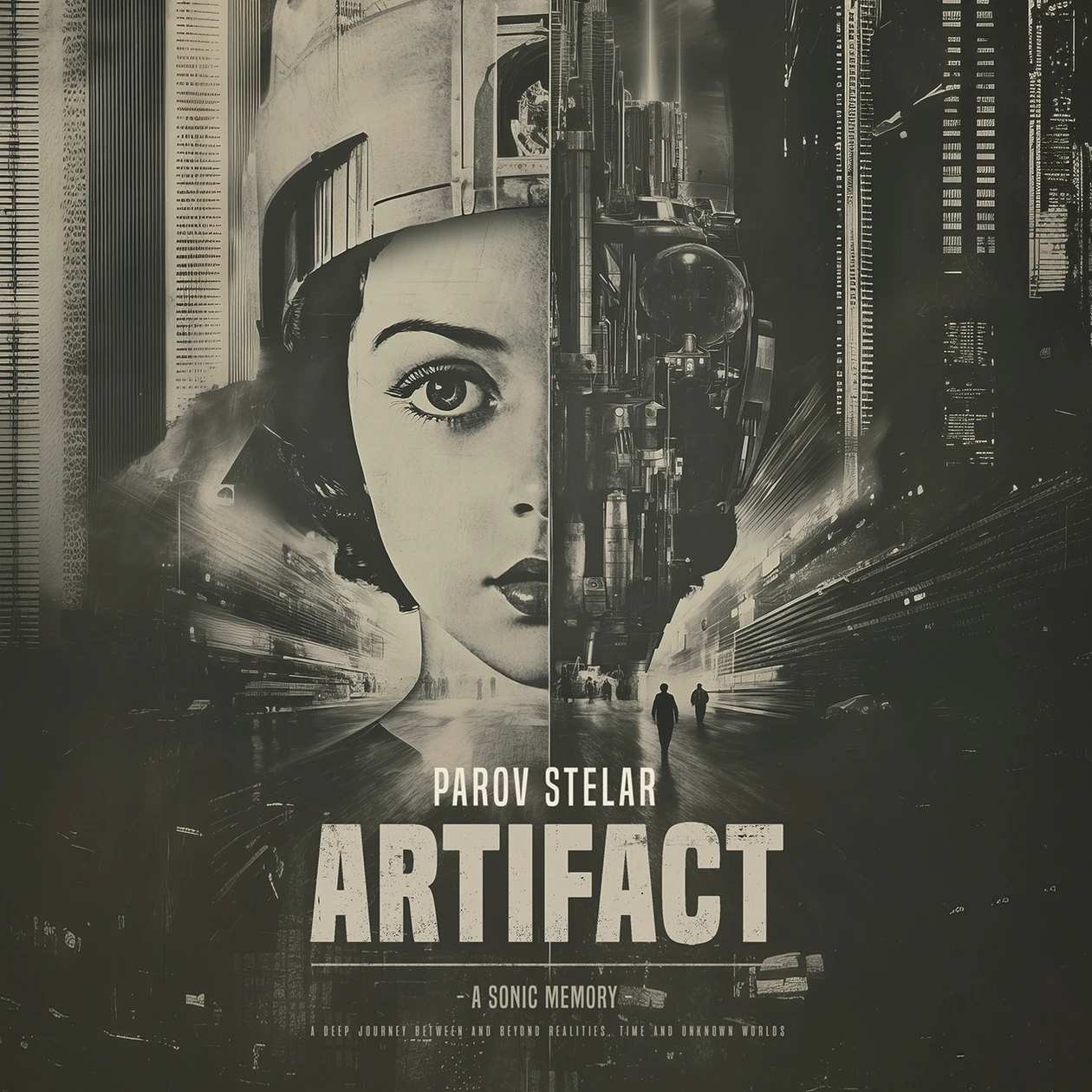

Mit „Artifact“ öffnet Parov Stelar ein neues Karrierekapitel: Elektronik und Orchester, Beats und Streicher, Pop und große Soundfläche verschmelzen zu einem Klanguniversum zwischen Erinnerung, Parallelwelt und flüchtigem Moment – cineastisch emotional

„Ab da war die Leere etwas Versöhnliches, wie eine Einladung, sie mit Dingen zu füllen. Daran hat mich nie jemand gehindert, außer ich selbst. Aber diese Erkenntnis muss sich erst in einem Gefühl manifestieren. Dann ist alles möglich“, beschreibt er. Dass das nicht auf Zuruf funktioniert, stellt er im selben Atemzug fest.

„Nach der Scheidung war mein Liebeskummer groß. Wirklich. Die Barbara war die Liebe meines Lebens. Du musst loslassen, haben alle gesagt. Wie geht loslassen? Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu wehren.“

Einfach laufen lassen. Ohne Plan. Marcus Füreder tauchte ab in 80er-Jahre-Sounds und Filmmusik und folgte der Lust am Spielen. „Wie ein Kind, das stundenlang Lego baut, Sand spielt oder mit Stöcken im Wald“, beschreibt er das Gefühl. Plötzlich hatten die Zweifler keine Macht mehr. Wenn sie fragten „Ja glaubst du denn, das kann erfolgreich sein? Das funktioniert?“, antwortete er „Es hat schon funktioniert. Für mich.“

Plötzlich spielt das Schicksal mit

Der Linzer Dirigent und Komponist Georg Wiesinger wollte bloß ein Bild von Parov Stelar kaufen. Die beiden trafen einander im Rahmen einer Ausstellung. Wiesinger war neugierig, wollte über das Bild sprechen. Füreder wollte wissen, ob sich seine Musik für ein Orchester umsetzen lässt. Das könne man schon machen, war der Satz von Wiesinger, der „Artifact“ nach vorne drehte.

„Ich war immer schon ein theatralischer Mensch“, sagt Füreder auf die Frage, warum er sich für „Artifact“ ein Orchester erträumt hat. „Außerdem habe ich die Tür zur Filmmusik weit aufgestoßen, da ist das Orchester nicht weit.“ So ganz einfach sei das in der Klassikwelt nicht umzusetzen, sorgte sich Wiesinger. Es gäbe viele Vertragsmusiker, die man erst gewinnen müsse. Entgegen dieser Zweifel flog eine Geigerin aus Paris ein, um dabei zu sein, Musiker von den Philharmonikern sagten zu. Es wollte gelingen. Im Linzer Brucknerhaus wurde mit einem 35-köpfigen Orchester „Artifact“ eingespielt.

Nach sechs Jahren vollendet sich im Brucknerhaus ein Traum: Der Orchesterpart für das neue Album „Artifact“ wird eingespielt.

© Gerd SchneiderSeine Musik vertiefte Füreder mit bildgewaltigen Schwarz-Weiß-Welten. Zu fast jedem Stück am Album fertigt er einen Kurzfilm, der es trägt. Verstärkt, verlängert, manchmal auch bricht. Für die visuelle Umsetzung nutzte er KI und schuf unmögliche Traumwelten.

„Ich liebe Kitsch“

Wenn im Film zu „Rebel Love“ ein einsamer Bergsteiger im 20er-Jahre-Gewand das Eiszapfen-bedeckte Spukschloss wie aus „Metropolis“ erreicht, fröstelt man bei der Kinopremiere. „Rebel Love“ spiegle seine Sehnsucht, sagt Füreder.

„Ich liebe Kitsch. Auch wenn es schwerfällt, an solche Liebesgeschichten zu glauben, habe ich sie dargestellt. Ich glaube, in irgendeiner Realität gibt es diese starke Frau, die in den Zug steigt und auf den Berg und das Zeug hat, diesen Mann zurückzuholen.“

Mit melancholischer Schönheit beeindruckt das instrumentale Stück „Absentis Mater“. „Ein rein autobiografischer Song, der die Verbindung mit meiner Mutter verarbeitet“, sagt Füreder. Erstmals hält er seine Antwort kurz. „Ich habe leider mit meiner Mutter seit Längerem keinen Kontakt mehr.“

Die Körper und Kulissen in seinen Filmen leben von Perfektion und Nostalgie. Sie sind anziehend und abstoßend – oft gleichzeitig. Eine schöne Frau mit weißem Schleier küsst einen Cyborg. Ein Wissenschafter bastelt an einem Roboterkopf. Der jahrhundertealte Mythos darüber, künstlicher Materie Leben einzuhauchen, fasziniert den Künstler. „Er ist faszinierend und gruselig, wie die Bösewichte von Christoph Waltz.“ Füreder spielt mit Traum und Wirklichkeit. Er will keine Antworten geben. „Die Suche ist das Spannende. Ich werde in meiner Arbeit keine Antworten bekommen. Und wenn, sind sie schwanger mit tausend weiteren Fragen“, stellt er fest. „Dieter Lange sagt ,Das Leben ist ein Spiel, das kannst du nicht gewinnen, du kannst es nur spielen.‘ So ist es auch in der Kunst.“

Der Zweifel als Mahner

An den Anfang des Buchs „TRIP“ stellt Füreder die Sage von Orpheus und Eurydike, in der ein Zweifel das Wunder tötet. Wie lebt er heute mit dem Zweifel? „Er ist im Endeffekt nichts anderes als der Aufruf, die Arbeit mit dem Herzen zu prüfen. Wir Künstler prüfen, nicht, ob die Arbeit gut ist. Wir prüfen: Ist sie authentisch? Dazu braucht es ab und zu Zweifel.“

Die Selbstzweifel, die ihn ein Leben lang gequält haben, seien auf dem neuen Weg verschwunden, sagt er. „Die habe ich angeschaut und gesagt: Freunde, es ist Zeit, ihr dürft gehen.“

„Also habe ich eine Platte aufgelegt“

Das Gefühl, jemanden mit Musik zu begeistern, datiert sehr früh aus Marcus Füreders Leben. Als es noch keine Bühne für den Zwölfjährigen gab, nur ein Wohnzimmer und seine sechs Jahre jüngere Schwester. Die Kleine zu versorgen und ins Bett zu bringen, war seine Aufgabe. „Meine Mama war sehr wenig da. Und ich war überfordert. Was macht man mit einem sechsjährigen Dirndl, damit es ihm gut geht? Ich wollte sie beschützen, dass sie sich nur nicht fürchtet oder die Mama vermisst. Also habe ich eine Platte aufgelegt. Gesagt: Schau, wir tanzen. Das hat funktioniert“, erzählt er vom prägenden Moment.

„Diese Grundgefühl hat sich keinen Deut verändert. Wenn ich beim Konzert die Menschen zum Tanzen bringe, ist das Grundgefühl wie damals: Ich habe Verantwortung übernommen und sie erfüllt.“ Es funktioniert. Auf neue Art.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2025 erschienen.