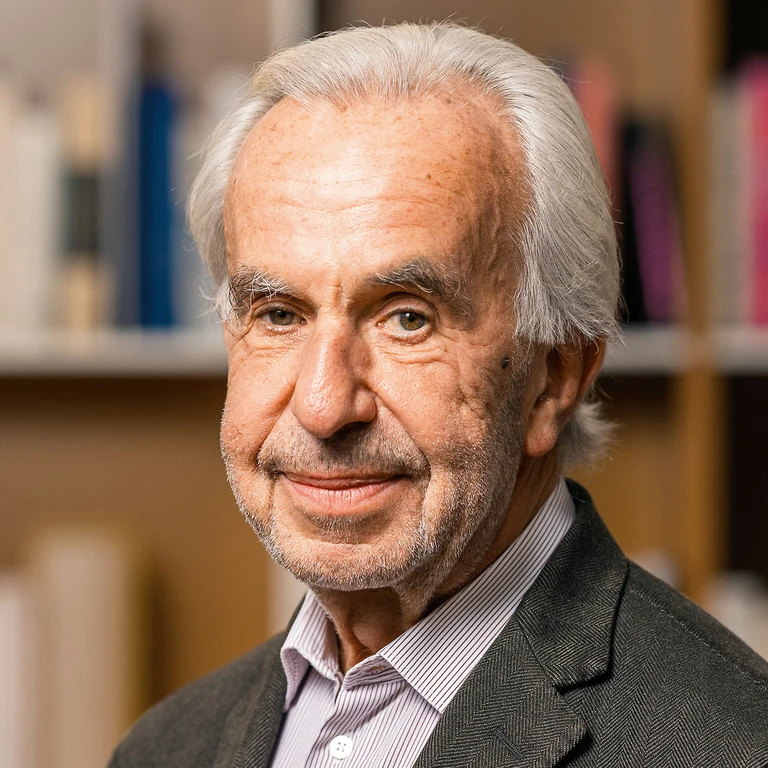

Als Kunstminister der goldenen Ära Vranitzky brachte es Rudolf Scholten zur kulturpolitischen Legende. Jetzt kehrte der feinsinnige Sohn einer jüdisch-aristokratischen Familie unversehens ins Zentrum der Aufmerksamkeit zurück: In harten Sparzeiten wird er Andreas Bablers Berater in Kunstbelangen.

Dass sich Geschichten dieser Art sachte aus unserer Realität zu verabschieden beginnen: Das steht schmerzhaft für den bald endgültigen Verlust einer kulturellen Identität, die uns vor 87 Jahren weggebrannt wurde. Die Geschichte spielt 2007. Sophie Scholten, damals 14 Jahre alt, besuchte mit der Schule das Konzentrationslager Auschwitz. Die Anspannung war groß: Gerhard Scholten, der Großvater, war als Auschwitz-Überlebender heimgekommen, und die Enkelin bestand darauf, sich an ihn zu erinnern, obwohl sie noch ein Kleinkind war, als er starb.

Vielleicht war es auch seine Gegenwart in den Erzählungen der Eltern, die ihn in den Gedanken der Enkelin am Leben erhalten hatten. Jedenfalls: Wie sich vor sich selbst verhalten am Schauplatz seiner Qualen? Da gab ihr Rudolf Scholten, der Vater einen Rat, den ein chassidischer Rabbiner vielleicht auch vorrätig gehabt hätte.

„Ich habe ihr geraten, dort nicht stellvertretend für ihren Großvater zu leiden“, erinnert sich der in diesen Tagen 70 gewordene Rudolf Scholten. „Sie soll nur durch das Tor mit der Aufschrift ,Arbeit macht frei‘ rein- und wieder rausgehen, immer wieder. Weil es für ihn ein unvorstellbarer Traum war, dass man da einfach rausgehen kann. Dadurch würde sie begreifen, dass es für ihren Großvater keinen Ausweg gab. Für sie aber schon.“ Das sitzt.

Bablers Coup

In bester Innenstadtlage empfängt uns ein Verbliebener der verfeinerten jüdisch-aristokratischen Oberschicht verflossener Zeiten. Eben erst hat die Wiener Kulturstadträtin seinen Rückzug von der Aufsichtsratsspitze der Festwochen bekanntgeben. Der letzte Könner habe jetzt die Kulturpolitik verlassen, las man daraufhin, kein gutes Zeichen für die Kunst. Da hatte Fachvizekanzler Babler etwas zu melden: Der schon ikonisierte Kunstminister der goldenen Vranitzky-Jahre werde ihn ab sofort ehrenamtlich, aber in allen einschlägigen Fragen beraten. Nicht weniger als ein Coup.

Gleich wurde vermutet, Scholten habe sich von den Festwochen verabschiedet, weil ihm das Spiel des Intendanten Milo Rau mit dem Antisemitismus* gegen die Natur gegangen sei. „Ganz klar nein“, sagt er. Die Stadt-eigenen Compliance-Regeln legten den Abgang nach 20 Jahren fest, das sei alles.

Über Milo Rau

Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, verabschiedete kürzlich ein Manifest, in dem er die deutschsprachige Kulturszene beschuldigte, sich nicht gegen den „Völkermord in Gaza“ zu erklären. Die scharfe Replik unterzeichneten u. a. Elfriede Jelinek, Michael Köhlmeier, Monika Helfer, Doron Rabinovici, Gerhard Ruiss und Vladimir Vertlib.

Aber nach dem jüngsten, gegen Israel gerichteten Intendantenmanifest die Festwochen zu beaufsichtigen, kann doch kein Traumjob sein? Das Gezetere der FPÖ: geschenkt. Aber wenn sich Elfriede Jelinek, Doron Rabinovici, Michael Köhlmeier offen gegen den ihnen politisch nahen Intendanten wenden?

„Wir haben uns seit Langem gewünscht, dass bei den Festwochen die politische Diskussion um das Theater an Pointiertheit gewinnt. Da ist er buchstäblich eine Idealbesetzung, obwohl nicht jeder mit jedem Detail einverstanden sein muss. Ich war es auch nicht immer. Mein Problem mit dem konkreten Fall“, fährt er fort, „betrifft Raus Brief ebenso wie die Antwort: Wir haben Hoffnung, dass sich in Gaza eine Friedensvariante abzeichnet. Jetzt diese Diskussion zu führen, das ist, als stünden bei einem Autounfall die Schaulustigen daneben und diskutieren aus der sicheren Entfernung, ob die Rettung gut agiert.“ Nachsatz: „Das gilt für alle.“

Aber der als Anti-Israelismus getarnte Sturm von links, der durch die Welt fegt? Ein Satz reicht ihm da. „Vorsicht und Überlegung wären angesagt. Aber die kann man nicht vorschreiben.“

Nun wird auch noch über den blamablen Gesangswettbewerb der EBU gezankt. Deutlich für die Absage, sollte Israel per Abstimmung unter den Sendern ausgeschlossen werden, hat sich bisher nur die ÖVP positioniert. „Es gibt eine Entscheidungsstruktur, man kann also nur von außen einen Wunsch äußern“, sagt Bablers Berater. „Aber es dürfte wohl jeder wissen, dass wir Israels Teilnahme wollen.“

Das Ehrenamt übernimmt er in dunklen Zeiten. „Die richtigen Leute finden, genügend Geld geben und in Ruhe lassen“, so definierte er einst das Profil eines Kulturpolitikers. Und jetzt? Schon erklärte die Wiener Stadträtin, fast alle, nur nicht die ihr nahestehenden Festwochen, müssten verzichten. Als Festwochenpräsident würde er das natürlich begrüßen, sagt er. „Ich hätte dann aber auch das Gefühl, dass die Festwochen gegenüber den kleinen Organisationen in Wien eine kompensatorische Haltung einnehmen müssten.“

Macht es die Burg vor?

Aber unhypothetisch und realiter wird es spätestens ab übernächstem Jahr auch im Bund schwer und schmerzhaft ans Geld gehen. Da skizziert Scholten eine Strategie, die leicht an die Reichskleinodien rühren kann: „Was die anzunehmende weitere Einsparungsnotwendigkeit nach 2027 betrifft, ist die Devise eindeutig: die Kleinen schützen und bei den Großen ansetzen. Ich habe“, legt er eine aufsehenversprechende Konversation mit einem der Großen des Betriebs offen, „heute ein hochinteressantes Gespräch mit dem Burgtheaterdirektor gehabt. Er sagte mir: Das wäre die Gelegenheit für die großen Institutionen, ihre Solidarität mit den Kleinen zu beweisen.“

Und wie soll das geschehen? „Indem man eben primär bei den großen ansetzt. Die Haltung auch des Vizekanzlers ist: Man muss aus der Not eine Tugend machen. Die Not ist: Wir haben Einsparungsnotwendigkeiten. Die Tugend ist, dass man nachher sagen kann: Es hat uns auch geholfen, dass es dieses Problem gegeben hat, weil wir dadurch gezwungen waren, uns mit Strukturen und Organisationen auseinanderzusetzen. Insofern fand ich das doppelt schön vom Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann, dass er diese klassische Trennung aufgeben will, die besagt, dass es immer nur um die Großen geht. Ich will nicht ein pragmatisch veritables Problem in eine naive Träumerei verwandeln. Aber es würde helfen.“

Heikles Verfahren

Aber wie sollen denn die Großen, Burg und Opernhäuser, etwa mit weniger Produktionen sieben Vorstellungen pro Woche verkaufen? Dazu gibt es keine Auskunft, man stehe noch am Anfang, jedes Vorauseilen wäre kontraproduktiv. „Man muss in jedem Einzelfall alles Punkt für Punkt durchargumentieren. Also ist es wichtig, dieses Verfahren nicht zu stören.“

Gibt es denn eine Größenordnung, in der man Geld verlieren wird? Man las schon von dramatischen 20 Prozent. Scholten beharrt: „Da gilt das Prinzip von den Größten zu den Kleineren. Die Vermutung derzeit ist, dass man einen Großteil über die großen Organisationen abdecken kann. Wenn wir beginnen, Sozialzahlungen, Stipendien und dergleichen deutlich zu reduzieren, wäre das unserem Anspruch gegenüber eine Niederlage.“

In diesen Zeiten den hart angegriffenen Vizekanzler zu beraten, heißt eventuell auch: ihm die äußerst reizbare Kunstklientel vom Hals zu halten. Scholten hatte mit derart exponierten Aktivitäten schon abgeschlossen, als er und seine Frau vor neun Jahren zu arbeiten aufhörten, um sich in Geschichte und Kunstgeschichte zu professionalisieren.

Lebensplan neu

Scholten konzentrierte sich auf sein niederösterreichisches Festival „Literatur im Nebel“ im verträumtesten Waldviertel, bei dem Riesen wie Salman Rushdie, Ian McEwan, Hans Magnus Enzensberger und Herta Müller lasen.

Die Medizinerin Christine Scholten betreibt die karitative Initiative www. nachbarinnen.at, die Hilfe in sozialer Bedrängnis anbietet. Und jetzt? Steht der Kunstpolitiker der Jahrtausendwende zum runden Wiegenfest im Fokus der Aufmerksamkeit.

„Eine in ihrer Nicht-Definition klar beschriebene Aufgabe“, nennt er das Modell: auf Fragen antworten, sich einbringen, wenn ihm etwas auffällt, und sich da ungschaftlhuberisch in alles einmischen. „Entscheiden tut der Vizekanzler.“

Die Kunstwelt blickt manchmal auf Menschen herunter. Das ist ein Bruch mit dem ihrem eigenen Anspruch

Häme gegen Babler

Die Häme, die Babler im Augenblick der Bekanntgabe seiner Ressortzuständigkeit entgegenschlug, betrachtet Scholten mit Unmut. „Wir haben das Problem, dass die Kunstwelt manchmal auf Leute herunterblickt. Das ist nicht in Ordnung, und ich halte es für einen totalen Bruch mit dem Anspruch der Kunst auf Fortschrittlichkeit. Aber es ist zugleich häufig gelebte Praxis.“

Der Politiker aus besser beleumundeten Zeiten hat sich atypischerweise in Rage geredet. „Und wenn man sich umgekehrt vorstellt, dass ein Parteivorsitzender Vizekanzler wird und von sich aus alles unternimmt, diesen Bereich in seiner Zuständigkeit zu haben, dann ist das großartig. Und wenn man ihm zuhört, mit welchem Enthusiasmus er zu diesen Themen spricht, dann ist die Frage von dieser scheinbaren Zugehörigkeit irrelevant gegenüber dieser Begeisterungsfähigkeit.“

Es darf keinen Schritt zurück geben. Aber auch das fast autoritäres Verhalten in Diskussionen ist falsch

Inmitten der obwaltenden Lebens- und Zukunftsskepsis ist auch noch die Kunst in den Würgegriff geraten: von rechts traditionellerweise. Aber nicht auch von linken Korrektheitsjakobinern? Da müsse man zwei Dinge auseinanderhalten, nähert er sich der explosiven Materie.

Einerseits sei es bestimmten Gruppen, auch Minderheiten, gelungen, höhere Aufmerksamkeit zu bekommen. „Das ist zu bewundern. Wenn einem diese erhöhte Aufmerksamkeit dann zu hoch erscheint, was eine verständliche Gegenreaktion ist, darf das nicht dazu führen, dass wir den Weg retour antreten. Andererseits erlebt man aber ein fast autoritäres Verhalten in Diskussionen, das ich auch für falsch halte. Aber Gelassenheit kann man sich eben nur wünschen und nicht verfügen.“

Das Loos-Haus verhüllen?

Und der Umgang mit Kunstwerken, Bildern, Texten, die aus antihistorischer Sicht zensorisch niedergestümmelt werden? „Es gibt Kunstwerke, wo man mit der Biografie des Künstlers große Probleme haben kann. Das darf nicht ein Argument sein, diese Kunst zu verstecken, denn verstecken hat sich in der Geschichte dieses Landes nicht bewährt. Aber es kann eine Aufforderung sein, die Probleme in öffentlichen Sammlungen anhand von Aufschriften für jeden erkennbar zu machen. Das wäre eine kleine Geste den Opfern gegenüber.“

Ein renommierter Museumsmann hat ihm gegenüber die radikale Position vertreten: Ihn interessiere das Kunstwerk, nicht, was eine Minute vor und nach dem Schaffen des Kunstwerks geschehen sei. Das finde er nicht richtig, entgegnet Scholten. „Es verurteilt nicht das Kunstwerk, wenn es beschrieben ist. Ich nehme an“, kommt er auf den pädophilen Architekten der Moderne, „dass es wenige Menschen gibt, die das LoosHaus verhängen wollen. Aber da haben wir es mit einer historischen Opfersituation zu tun, nicht, wie in einigen Fällen heute, mit einer präsenten.“

Ein Wort zu Currentzis

Ein bagatellformatiger Fall, nicht nur im Vergleich zu solch tonnenschweren Lasten der Geschichte, erregt gerade schlichte Denker: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Kogler hat Babler das Dokument unterfertigt, das dem großen griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis einen der höchsten österreichischen Orden zuerkennt.

Obwohl Currentzis, der in St. Petersburg eine Orchester-Chor-Formation hält, nicht den suizidalen Heldenmut aufbringen wollte, gegen Putin aufzureiben. Ein Gremium aus Kulturschaffenden der Weltelite hat Currentzis die Auszeichnung zuerkannt.

Scholten: „Die Kurie entscheidet, wer diese Auszeichnung zu bekommen hat, und der Vizekanzler hätte die Möglichkeit gehabt, das zu verweigern. Er ist aber der Meinung, dass Schweigen keine Heldentat ist, aber auch kein Grund, um diese Auszeichnung zu verweigern. Und daher soll er sie bekommen.“

Einmal, final, noch zurück zu den maßgeblichen Bedrohungen. Würde Scholten, der schon zu den vergangenen Ministerzeiten antisemitisch verspottet wurde, denn Palästinenser-Demonstrationen verbieten, wenn dort jemand Anregungen betreffend river and sea vorbringt?

„Da gibt es eine ganz simple Antwort. Kein Mensch auf dieser Welt, der das Recht auf Demonstration ernst nimmt, würde auf so eine pauschale Frage eine Antwort geben.“

Das Schweigen ist da laut genug.

Steckbrief

Rudolf Scholten

Rudolf Scholten, geboren am 3. November 1955 in Wien als Sohn einer jüdisch-altaristokratischen Familie, studierte Jus und Volkswirtschaft, begann im Büro von Kanzler Vranitzky und wurde Chef der Österreichischen Bundestheater. 1990 bis 1997 war er Unterrichts- und Kunstminister des Kabinetts Vranitzky und stand als kundiger Sachwalter der Künste für unbedingte Loyalität zu seinen Schutzbefohlenen. Er wechselte später zur Kontrollbank. 2006 gründete er mit dem Schriftsteller Robert Schindel das Festival „Literatur im Nebel“ im Waldviertel. Er ist mit der Ärztin Christine Scholten verheiratet. Beide leben in Wien und haben eine Tochter.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 45/2025 erschienen.