Social Media, Migration und die postulierte allgemeine Verblödung: Immer wieder wird der Sorge Ausdruck verliehen, dass die Beherrschung der deutschen Sprache drastisch nachlässt. Ist das so, oder handelt es sich um Kulturpessimismus, der so alt ist, wie die Menschheit selbst? Der Versuch, im Gespräch mit einem Schriftsteller, einem Sprachwissenschafter und einem Fachdidaktiker Antworten zu finden.

Kürzlich in der Straßenbahn. „Bro, der hat dich richtig auseinandergenimmt, ich hätte das easy gewont, digga“, sagt der Elfjährige zum Zwölfjährigen. Ein Satz, drei Anglizismen, zwei Grammatikfehler. Kein Wunder, dass sich die Annahme verbreitet, um die Beherrschung der deutschen Sprache sei es nicht besonders gut bestellt. Anders ausgedrückt: Wir verlernen langsam, aber sicher unsere Muttersprache.

Oder?

Viele falsche Anwendungen

Es gibt Hinweise darauf. Für viele Kinder und Jugendliche haben andere Sprachen mittlerweile eine zumindest ähnlich hohe Priorität wie das Deutsche. Anglizismen sind allgegenwärtig, die Jugend von heute spricht viel besser Englisch als frühere Generationen, weiß aber nicht mehr, was z. B. „Häme“ bedeutet. Auch andere Sprachen spielen in der Zuwanderungsgesellschaft Österreich eine immer größere Rolle. Dazu kommt der Einfluss der neuen Medien: TikTok, Snapchat, Instagram & Co. Kurz- und Kürzestnachrichten. Und Chat GPT garantiert, dass nie mehr jemand an seinem eigenen Ausdruck arbeiten muss, sondern per Knopfdruck jeden erdenklichen Text – in jedem erdenklichen Stil und jeder erdenklichen Länge – ausgespuckt bekommt.

Soll doch jeder reden, wie er will, solange er sich verständlich machen kann, könnte man einwenden. Aber: Sprache hängt auch eng mit Denken zusammen. „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, formulierte Ludwig Wittgenstein. Wenn das so ist, gibt es vielleicht doch Grund zu Sorge. Was hat es für Folgen, wenn unsere Ausdrucksfähigkeit sinkt?

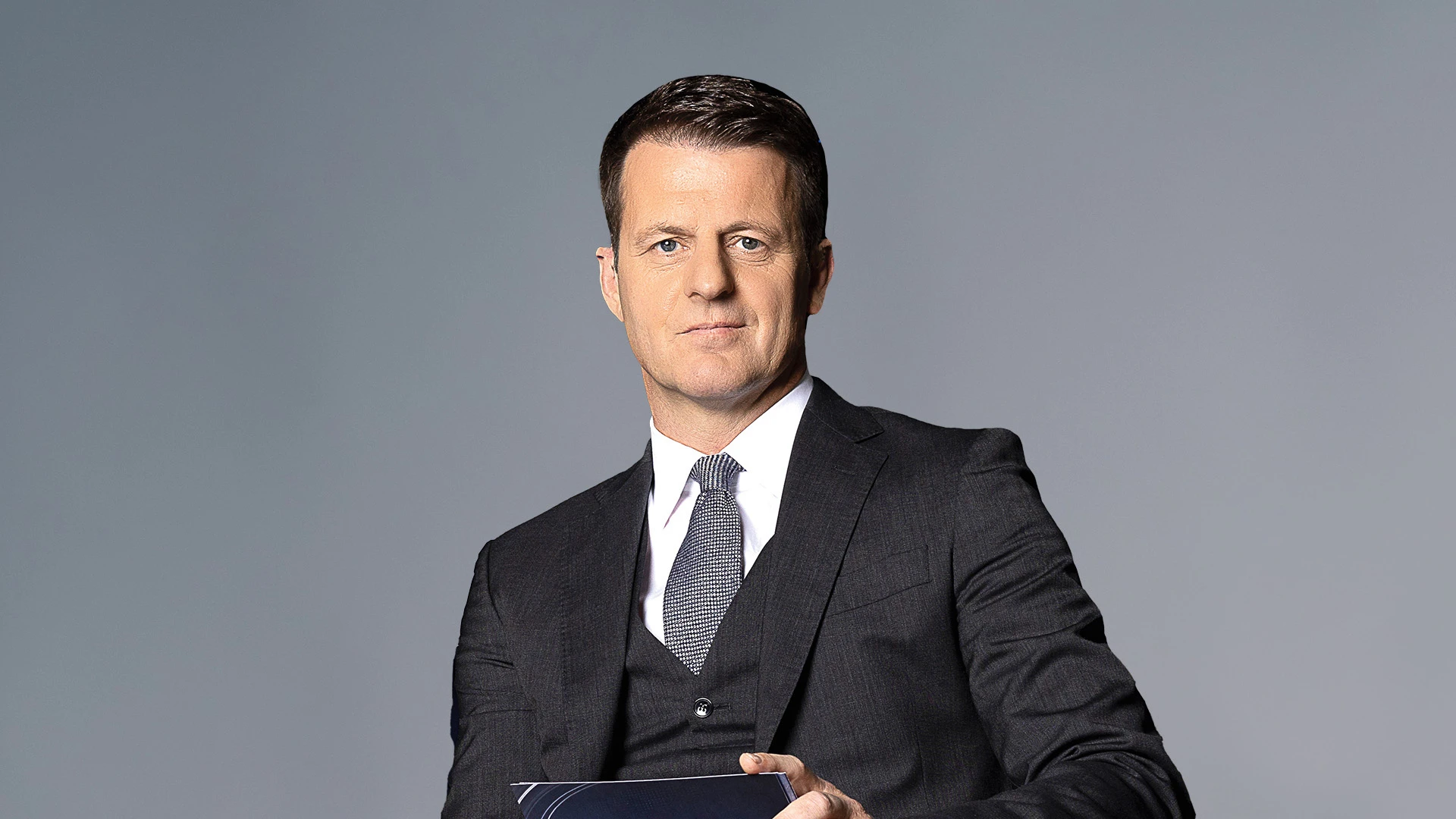

Anruf bei dem Schriftsteller Ludwig Laher, studierter Anglist und Germanist und Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung. Er bestätigt: „Es haben viele falsche Anwendungen Einzug gehalten. Und die Feinheiten der Sprache werden in den Bildungsanstalten weniger vermittelt. Das heißt, sie wird weitgehend auf ein Kommunikationsmittel reduziert, das so weit erlernt werden soll, dass man sich bestenfalls mittelprächtig auszudrücken vermag.“

Man müsste hier dringend gegensteuern und den jungen Leuten wieder Lust an der Sprache vermitteln

Laher beobachtet eine Verarmung des Ausdrucks. „Es ist bekannt, dass es in den Sprachen der Inuit dutzende Begriffe für Schnee gibt. Das gibt es bei uns natürlich nicht, aber auch im Deutschen waren viele Begrifflichkeiten zur Naturbeschreibung vorhanden, die abhandengekommen sind. Durch diese in vielen Zusammenhängen beobachtbaren Vereinfachungen ist man kommunikationsreduziert unterwegs, was wiederum bedeutet, dass man auch wesentlich schlechter in der Lage ist, Informationen zu sortieren. Und damit wesentlich stärker Manipulationen ausgesetzt ist.“ Wer zum Beispiel Kausalsätze oder Adversativsätze kaum mehr dekodieren könne, setze nur mehr einfache Aussagen. „Es ist kein Zufall, dass Donald Trump fast ausschließlich in ganz schlichten Hauptsätzen spricht.“

Das sei den Menschen nicht individuell vorzuwerfen, sagt Laher, sondern einer Gesellschaft, die falsche Prioritäten setze und die große Macht der Sprache unterschätze. „Man müsste hier dringend gegensteuern und den jungen Leuten wieder Lust an der Sprache vermitteln. Lust an der Erkenntnis, Lust an der Selbstermächtigung, sich ausdrücken zu können.“ Verblöden wir, wenn wir verlernen, uns differenziert auszudrücken? „Wir leben in einer Welt der Zuspitzung und die Begrifflichkeit ,verblöden‘ ist natürlich eine Zuspitzung, aber es beschreibt die Tendenz.“

Diese Entwicklung sei besorgniserregend, meint Laher, weil sie viele größere Implikationen hat, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. „Die US-amerikanische Gesellschaft und natürlich auch viele europäische Gesellschaften zeigen, dass es – freiwillig – in die Richtung einer eingeschränkten Meinungsfreiheit geht, weil man sich zu einfachen Positionen verführen lässt, einfache Positionen aber auch von staatlichen Strukturen etc. vorgegeben werden und davon Abweichendes Sanktionen unterzogen wird.“

Eine Beispiel dafür, sagt Laher, seien die Sanktionen gegen die Universitäten in den USA. Es entstehe eine Bejubelgesellschaft. „Das, was der Nationalsozialismus oder der italienische Faschismus als Massenphänomene kreiert haben, das Ja-Sagen als Massenphänomen. Die subjektive Beheimatung in vorgegebenen Worthülsen und Begrifflichkeitszusammenhängen, die quasi-religiöse Aufladung der jeweiligen Staatenlenker.“ Diese Reduktion führe zu „einer gewissen Ameisenartigkeit der Gesellschaft“, die unter Umständen funktionieren könne, aber auch wieder nationalistischer und kriegerischer werde. „Die Unzufriedenheit steigt – kann aber nicht mehr konstruktiv artikuliert werden. Also müssen die Regierenden äußere Feinde suchen, um die Reihen zu schließen. Das sind komplexe Zusammenhänge, die in der modernen Soziologie aber durchaus beschrieben sind.“

Dass der sprachliche Ausdruck sich verändert, ist also vielleicht noch kein großes Problem. Was dem Biedermeiermensch die „Waldblöße“ (Lichtung), ist dem Kid des beginnenden 21. Jahrhunderts seine „Hood“ (Nachbarschaft). Einst brüstete man sich, heute „flext“ man (Jugendsprache für angeben; Anm). Die Welt hat sich verändert: Natur spielt keine große Rolle mehr, dafür das Internet, die digitalen Medien. Damit ändert sich auch das Vokabular. Aber dass mit verminderter Sprachbeherrschung auch die Fähigkeit, Komplexität in der Welt wahrzunehmen und zu erzeugen, sinkt – und damit das Funktionieren der Gesellschaften, in denen wir leben –, das klingt schon besorgniserregend.

Jugendliche Sündenböcke

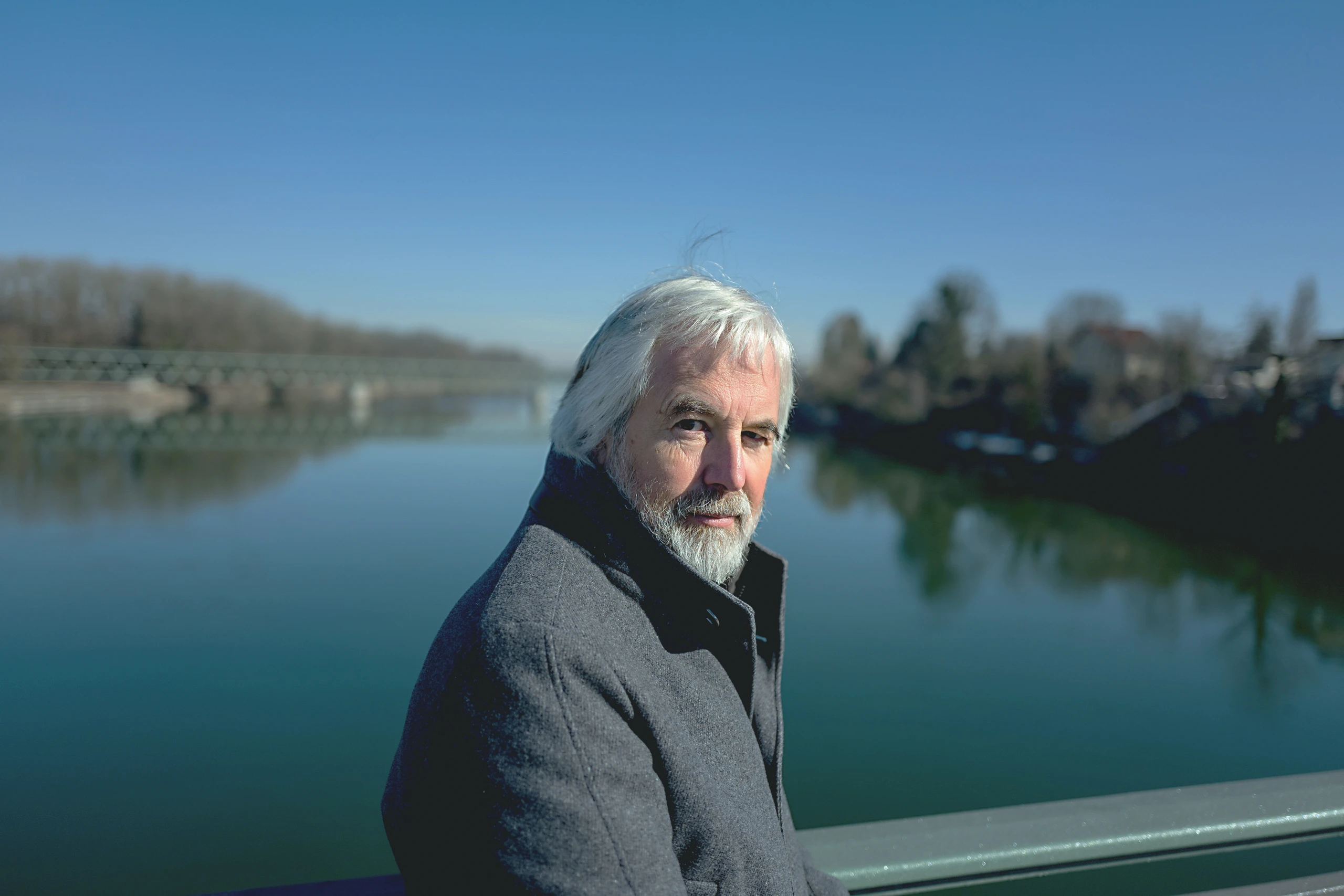

Was sagt die Wissenschaft dazu? Verliert die Sprache Ausdrucksmöglichkeiten, die sie früher hatte, und wenn ja, ist das ein Problem? Der Sprachwissenschafter Manfred Glauninger forscht an der Universität Wien und an der Akademie der Wissenschaften. Man könne über die Sprache als Ganzes schwer solche Urteile fällen, sagt er. Es gebe von jeder Sprache unterschiedliche Formen und in bestimmten Bereichen seien Vereinfachungen, in anderen sei wieder ein Zuwachs an Komplexität zu beobachten.

Fakt sei aber, dass die Sprache sich verändert. „Wenn das passiert, kommt sehr oft so eine Art Untergangsstimmung auf. Und Jugendliche sind die Sündenböcke. Sie werden fast immer verantwortlich gemacht, wenn die Gesellschaft sozusagen den Bach hinuntergeht. Aber das ist so alt wie die Menschheit. Wenn Sie Platon-Texte lesen, dann kann man in Dialogen von Sokrates lesen, dass die Jugend von Athen verdorben ist und dass die Welt untergeht.“

Die Behauptung, dass die heutigen Jugendlichen nichts mehr lesen, stimme zum Beispiel nicht, sagt Glauninger. „Das Gegenteil ist der Fall. Sie lesen eigentlich den ganzen Tag. Es hat noch nie eine Generation gegeben, die so viel gelesen und geschrieben hat wie die Jugend von heute. Sie sitzen nebeneinander und schreiben sich. Es mag schon sein, dass ein Sprachgebrauch, der sich an literarischer Sprache oder an einer sogenannten gehobenen Sprache orientiert, in der Kommunikation weniger geworden ist, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es den nicht mehr gibt.“

Wenn sich eine Gesellschaft so dramatisch verändert, muss sich natürlich auch die Sprache verändern

Was allerdings zu beobachten sei: Die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern und Jugendlichen lasse nach, längere Texte werden immer weniger gelesen. Aber: „Wenn sich eine Gesellschaft so dramatisch verändert, wie die unsere es gerade tut, dann muss sich natürlich auch die Sprache und die Kommunikation verändern. Ich vermute, dass die Menschen lernen werden, mit diesen neuen Technologien umzugehen, anders wahrzunehmen, anders zu kommunizieren. Wir befinden uns gerade in einer Übergangszeit. Die nächste Generation und übernächste Generation wird wahrscheinlich mit dieser Art der Kommunikation und Reizüberflutung anders umgehen.“

Wissenschaftlich betrachtet sei der Sprachwandel, den wir gerade erleben, wertfrei zu sehen, sagt Glauninger. „Ich verstehe aber, dass viele Menschen das nicht so sehen. Man darf nicht vergessen, dass Sprache immer etwas mit Identität zu tun hat. Wenn Klagen über den Sprachverfall kommen oder darüber, dass der Sprachwandel jetzt so rasend schnell geht, dann hat das natürlich etwas damit zu tun, dass die Welt, die man gewohnt war, sich verändert hat oder dass es sie möglicherweise gar nicht mehr gibt.“

Deutsch lernen dauert

Und vielleicht ist der subjektiv erlebte Sprachverfall ja gar nicht so dramatisch wie vermutet. Christian Aspalter ist Professor für Fachdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wien. Er berichtet von einer Studie aus der Schweiz, die den Zusammenhang von Social Media und Sprachgebrauch erforscht: „Mit dem Ergebnis, dass in Social Media zwar eine andere Form von Sprachverwendung gepflegt wird, aber dass sich dieses Repertoire bei leistungsfähigen Sprecherinnen oder Schreiberinnen nicht auf die Normsprache, zum Beispiel in der Schule, auswirkt. Die Guten finden sich in beiden Bereichen gut zurecht. Bei den Schwachen zementiert sich das sprachlich schwache Verhalten in beiden Formen.“

Das Sprachniveau sinkt durch Migration nicht allgemein. Die Kinder sind in der Entwicklung einfach noch nicht so weit

Auch einer anderen, oft formulierten These tritt Aspalter entgegen – jener, dass die Tatsache, dass heute anders Deutsch gesprochen wird als früher, etwas mit der Zuwanderung der letzten Jahre und Jahrzehnte zu tun haben könnte. Aspalter erklärt: „Um alltagssprachliche Phänomene wirklich gut zu beherrschen, brauchen Kinder im Schnitt drei bis fünf Jahre. Und um bildungssprachliche Konzepte wirklich gut abdecken zu können, brauchen sie fünf bis sieben Jahre. Das heißt, das Sprachniveau sinkt durch Migration nicht allgemein. Die Kinder sind einfach in der Sprachentwicklung in Bezug auf die Zielsprache noch nicht so weit.“ Ein Phänomen, das es übrigens auch bei Kindern gebe, die zu Hause nur Deutsch sprechen. Auch hier dauere es entsprechend lange, bis sie die bildungssprachlichen Konzepte erlernt haben – es falle aber meist weniger auf, da sie die Alltagssprache gut beherrschen.

Der Diskurs über das Deutschlernen in Österreich gefalle ihm generell nicht, sagt Aspalter. Wenn er als Deutschdidaktiker und Deutschlehrer dazu auffordere, gut Deutsch zu lernen, sei das eine andere Aussage, als wenn man sie auf jedem Wahlplakat lese. „Bei mir steckt die Aufforderung dahinter, den Spracherwerb voranzutreiben, um beruflich und gesellschaftlich aufsteigen zu können. Im anderen Fall ist es eine Aufforderung, sich an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen.“ Die Debatte über das Deutschlernen sei in Österreich „politisch völlig instrumentalisiert“, klagt Aspalter. „Ruhige, vernünftige Stimmen dringen kaum durch. Diese Assimilationsdebatte über den Weg des Deutschlernens bringt niemandem etwas. Weder denen, die Deutsch lernen sollen, noch denen, die gerne hätten, dass alle gut Deutsch sprechen können.“

Nachdenklich, nicht ängstlich

Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Verlernen wir Deutsch? Jene Version des Deutsch, die vor hundert oder zweihundert Jahren gesprochen wurde, wahrscheinlich schon. Die Welt verändert sich massiv, und damit auch das Vokabular, das notwendig ist, um sie zu beschreiben. Verschlechtert sich das Deutschniveau durch die starke Zuwanderung nachhaltig? Nein. Die Sprecherinnen und Sprecher brauchen einfach ein gewisse Zeit, um auf hohem Niveau sprechen zu können.

Ist eine Vereinfachung der Sprache zu beobachten, die Rückschlüsse auf unsere Art zu denken und das Funktionieren unserer Gesellschaften zulässt? Ein Gedanke, der hinsichtlich Donald Trumps infantiler Brachialrhetorik – oder der Verrohung der Sprache, die bei Rechtspopulisten in der ganzen Welt zu beobachten ist – nicht von der Hand zu weisen ist. Kein Grund ängstlich, aber einer, nachdenklich zu werden: Denn unsere Welt und unsere Sprache hängen eng miteinander zusammen. Im Guten – aber eben auch im Schlechten.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/25 erschienen.