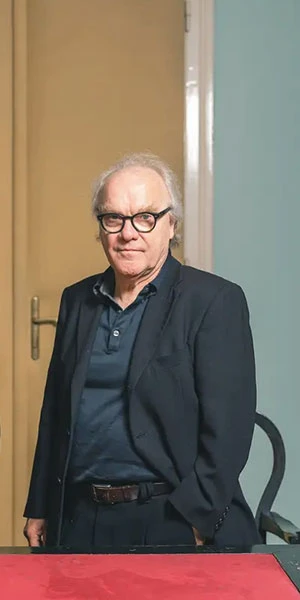

Pas de deux in der hohen Liga: Der Schriftsteller Michael Köhlmeier traf den ihm endlos befreundeten Filmregisseur Robert Dornhelm für ein Gespräch zwischen Dokumentation, Bekenntnis und Fabulatur. Beide schöpfen aus Biografien, die auch erhellende Blicke auf Verhängnisse von heute ermöglichen.

Dialoge zwischen ebenso namhaften wie beredsamen Gesprächspartnern wurden zuletzt mehrfach mit Erfolg in Buchform gefasst. Martin Suter und Benjamin Stuckrad-Barre haben es amüsant vorgezeigt. Doch Michael Köhlmeiers „Dornhelm“ ist mehr als ein funkelndes Interview: Tatsächlich wird hier der „Roman einer Biografie“ entrollt. Und der renommierte Filmregisseur Dornhelm hat etwas zu erzählen: Als Vierzehnjähriger emigrierte er mit den Eltern aus Rumänien nach Wien – ein kluger Entschluss auch insofern, als Juden auch nach dem Nazi-Reich unter den neuen kommunistischen Verhältnissen keine sicheren Zeiten durchlebten. Das Schicksal des jungen Mannes erfüllte sich glücklich, als Fürstin Gracia Patricia von Monaco, vormals Grace Kelly, als Erzählerin den hoch dekorierten Dokumentarfilm „The Children of Theatre Street“ begleitete.

Faszinierend sind nun die Bekenntnisse, die er einem besonderen Freund ablegt: Der Vorarlberger Michael Köhlmeier gelangte aus der Enge an die Spitze der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Das gemeinsame Buch changiert fein zwischen Dokumentation, Bekenntnis und Fabulatur. Es wendet sich ins Todernste, wenn Dornhelm vom Suizid eines Schulkameraden erzählt, der ihm unbegreiflich war. Bis er selbst einen Suizidversuch beging.

Im Dialog aktivieren beide, was in Zeiten der Desorientierung dringend benötigt würde: Skepsis, Gelassenheit und Lebensklugheit.

Wie fühlt es sich an, zur Romanfigur geworden zu sein?

Dornhelm: Es ist mir leichtgefallen, Michael ungefiltert sehr persönliche Begebenheiten aus meinem Leben zu erzählen. Es ist aber jetzt was anderes, in den Spiegel zu schauen und über die Dornhelm-Figur, die Micki erschaffen hat, zu lesen. Als Romanfigur empfinde ich mich dennoch nicht. In vielen Situationen hat mich zwar mein Freund klüger und gebildeter dargestellt, als ich es bin, aber eine Romanfigur bin ich trotzdem nicht geworden. Wer mich gut kennt, wir das bestätigen.

Und was hat Sie dazu inspiriert, einen Roman über Ihren Freund zu schreiben?

Köhlmeier: Er. Seine Erzählungen. Sein Essen, wenn er kocht. Sein Akzent, wenn er spricht. Sein selbstironischer Witz. Seine Intelligenz in Bildern …

Ihre Freundschaft hat damit begonnen, dass Sie Köhlmeier mit dem Drehbuch für den Film „Requiem für Dominic“ über den finsteren rumänischen Kommunismus beauftragt haben. Warum ihn?

Dornhelm: Die Freundschaft mit Michael hat lange vor „Requiem für Dominic“ begonnen. Ich wusste, dass er mir helfen wird können, denn es musste alles sehr schnell gehen. Von der Idee bis hin zur Präsentation bei den Filmfestspielen in Venedig sind es keine neun Monate gewesen. Buch, Besetzung, Finanzierung, Dreh, Schnitt, Fertigstellung … ein wirklicher Rekord.

Herr Köhlmeier, wenn ich das richtig sehe, sind Sie in der Linken sozialisiert worden. Wie war das, als Sie durch Robert Dornhelm von den dunklen Seiten des Kommunismus gleichsam leibhaftig erfahren haben?

Köhlmeier: Von diesen nicht nur dunklen, sondern entsetzlichen Seiten – wer wusste davon nicht? Doch nur die Verblendeten. Aber es ist ein Unterschied, ob man davon in Büchern liest oder ob jemand, den man gern hat, davon erzählt. Ich habe gebangt, wenn Robert erzählt hat. Er kann erzählen, als spielte sich alles jetzt, in der Gegenwart, ab. Er ist kein pathetischer Erzähler. Im Nebenbei, in seinem poetischen Blick auf die Menschen, in diesem Blick zeigt sich, wie es auf der Haut aussieht, wie im Herzen, wie im Kopf.

Herr Dornhelm, was haben Sie empfunden, als Sie bei Ihren Recherchen den ehemaligen Direktor Ihrer Schule getroffen und von ihm erfahren haben, dass er alles über Sie weiß, weil er bei der Securitate war?

Für Michael war das viel schockierender als für mich. Er fühlte sich wie in einem Roman zum Kalten Krieg. Personen in wichtigen Positionen waren Informanten, das war immer so. Weniger überraschend für mich. Habe bloß mit den Achseln gezuckt und akzeptiert.

Das Vorgehen des Herrn Netanjahu ist aus meiner Sicht äußerst verwerflich. Die Saat für eine neue Welle des Antisemitismus wurde gesät.

Steckbrief

Robert Dornhelm

wurde am 17. Dezember 1947 in Temeswar, Rumänien, geboren. 1961 emigrierte er mit den Eltern nach Wien, wo er die Filmakademie besuchte. 1977 wurde sein Dokumentarfilm „The Children of Theatre Street“ über die Ballettakademie in Sankt Petersburg für den Oscar nominiert. Fürstin Gracia Patricia von Monaco gab die Erzählerin. Dornhelm arbeitete daraufhin lang in den USA. Zuletzt arbeitet er wieder vor allem im deutschen Sprachraum („Vienna Blood“, „Maria Theresia“, „Hunyadi“). Dornhelm ist verheiratet. Sein Cousin ist der ehemalige Staatsoperndirektor Ioan Holender.

Immer wieder ist im Buch von Judenverfolgung die Rede. Vom Produzenten Sam Spiegel erzählen Sie, dass er vor dem „typischen polnischen Antisemitismus“, den es schon vor den Nazis gab, fliehen musste. Fühlen Sie sich durch die neue Welle des Antisemitismus bedroht? Ist der Protest gegen Netanjahu nicht ein Vorwand für verheerende Entwicklungen?

Dornhelm: Den Antisemitismus hat es immer schon gegeben, und wie Sartre gesagt hat: Auch wenn es keine Juden gäbe, die Antisemiten hätten sie erfunden. Aber! Das Vorgehen des Herrn Netanjahu ist aus meiner Sicht äußerst verwerflich und war es schon lange vor dem Krieg. Die Katastrophe war vorprogrammiert. Ich bin beschämt, entsetzt und angewidert. Fühle mich machtlos und verstehe nicht, warum die Israelis ihn nicht endlich abwählen. Fast alle meine jüdischen Freunde empfinden das sehr ähnlich. Micki hat da ein toleranteres Verständnis für die entsetzliche Lage aller Beteiligten. Fragt ihn bitte. Angst habe ich keine, aber ich weiß, dass die Saat für eine sehr unerfreuliche neue Welle des Antisemitismus gesät wurde.

Herr Köhlmeier, Sie als leidenschaftlicher Bekämpfer des Faschismus gefragt: Kommt er unter dem Titel der Israel-Kritik von links wieder?

Köhlmeier: Man sollte die Begriffe nicht vermischen. Dass von links der Faschismus kommt, ist eine schlaumeierische Umdrehung jener, die den Faschismus relativieren wollen. Die Gefahr von links ist eine andere. Der Stalinismus, der Maoismus, das waren keine faschistischen Phänomene. Die Toten allerdings sehen ähnlich aus.

Trump rechtfertigte seine Maßnahmen gegen Harvard und andere Universitäten, weil dort propalästinensische Demonstrationen stattfinden konnten. Wie sehen Sie sein Auftreten gegen den Antisemitismus?

Dornhelm: Ich habe Trump immer als einen unmoralischen Betrüger ohne Gewissen empfunden. Wäre auch nicht überrascht, dass er in Wirklichkeit ein Antisemit ist, auch wenn er Juden in der Familie toleriert. Der Schaden für die Juden, den er mit seiner Bibi-Freundschaft erreicht hat, wird noch lange anhalten.

Und wie gestaltet sich Ihre Arbeit in Trumps Amerika?

Dornhelm: Die Filmarbeit ist überall viel schwieriger geworden. Da kann ich leider Herrn Trump nicht zur Verantwortung ziehen. Aber die gegenseitige Abneigung von Hollywood und ihm ist bezeichnend.

Erkennen Sie an Trump etwas Positives? Etwa an seinen Friedensbemühungen?

Dornhelm: Trump hat sich selber immer als Antikriegspräsident stilisiert. Aber Ignoranz, Dummheit und Nationalismus führen einen immer in die falsche Richtung.

Köhlmeier: Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

Dass von links der Faschismus kommt, ist eine schlaumeierische Umdrehung jener, die den Faschismus relativieren wollen.

Steckbrief

Michael Köhlmeier

wurde am 15. Oktober 1949 in Hard, Vorarlberg, in eine Journalistenfamilie geboren. Er begann als Mitarbeiter beim ORF-Studio Vorarlberg und begann in den Achtzigerjahren als Autor von Hörspielen. Seit den Neunzigerjahren ist er einer der gefeiertsten Schriftsteller des Sprachraums. Neben zahlreichen Romanen mit größter Bandbreite der Sujets schuf er auch brillante Nacherzählungen der griechischen und germanischen Sagenliteratur, die heute Standardwerke sind. Köhlmeier ist mit der Schriftstellerin Monika Helfer verheiratet. Er lebt in Vorarlberg und Wien.

Die Romangestalt Dornhelm sagt: „Ich bin ein Rumäne, einer aus dem Land von Dracula! Unsereiner hat keine Heimat.“ Wie geht es Ihnen mit Ihrer Doppelstaatsbürgerschaft, der amerikanischen und der österreichischen? Haben Sie den Eindruck, dass Ihnen die Fremdenpolizei in den USA das zum Problem machen könnte?

Dornhelm: Wegen der Doppelstaatsbürgerschaft mach ich mir keine Sorgen. Es war sehr schwierig, sie zu bekommen, aber nicht von amerikanischer Seite. Österreich wollte mir die Staatsbürgerschaft aberkennen, nachdem ich die amerikanische angenommen habe! Solange ich meine Steuern zahle, sind die Amis zufrieden.

Haben Sie den Einmarsch der Armee oder der Garde in Los Angeles erlebt?

Dornhelm: Ich habe den Einmarsch der Nationalgarde nicht erlebt, nein. Nach dem großen Feuer habe ich das Land verlassen, weil ich ja obdachlos wurde und nicht auf Dauer die Gastfreundschaft von Freunden und Verwandten in Anspruch nehmen wollte.

Sie kommen beide aus der 68er-Generation, die striktem Pazifismus verschrieben war. Wie sehen Sie die stürmischen Kriegsvorbereitungen im neuen kalten Krieg?

Köhlmeier: Oh! Die 68er waren keineswegs geschlossen pazifistisch. Denken Sie an die RAF.

Dornhelm: Ein Pazifist muss man auch jetzt sein, denn alle anderen Variationen des Zusammenlebens sind aus meiner Sicht unakzeptabel.

Und wie schätzen Sie, der als Kind aus der etwas menschlicheren Variante des Stalinismus emigriert ist, die Bedrohung durch Russland und die Gefahr eines Weltkriegs ein?

Dornhelm: Wie immer schüren die Waffenindustrie und deren Lobby erfolgreich die großen Konflikte. Da auch viele der großen Medienkonzerne sich in den gleichen Händen befinden, ist es leicht, eine Stimmung zu erzeugen, die elegant dieses Konzert dirigiert. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst vor der Gier aller Beteiligten … Russen … Europäer und Amerikaner .

Köhlmeier: Putin sieht sich als Fortsetzung von Iwan dem Schrecklichen und Stalin. Eine der Gefahren für die Welt besteht darin, dass Typen wie er auf Menschen, die satt und friedlich aufgewachsen sind, charismatisch wirken.

Das Buch

Michael Köhlmeier, „Dornhelm“. Biografischer Roman in Dialogen. Zsolnay, 26,80 Euro

In einem Absatz verwenden Sie die Begriffe „Zigeuner“ und „Indianer“. Ist das Ihre Art, gegen gewisse Trends zu protestieren, oder wie ist das zu verstehen?

Köhlmeier: Nein, das ist nicht meine Art zu protestieren. Sie nehmen die Begriffe aus ihrem Zusammenhang. Aber ich falle nicht darauf rein.

Herr Dornhelm, gegen Ende des Buches sprechen Sie über einen Selbstmordversuch, gehen aber nicht weiter darauf ein. Wie blicken Sie darauf zurück?

Dornhelm: Noch viel weniger will ich jetzt über diese Zeit der Verzweiflung sprechen. Konnte nicht einmal mit dem Freund Micki in diese Zeit der Verwirrung zurückkehren. Wünsche aber allen jungen Menschen, die Ähnliches erleben, dass sie Ja zum Leben sagen und es auf keinen Fall wegwerfen dürfen! Es gibt noch sehr viel unerwartetes Schönes zu erleben.

Am Anfang und am Ende steht Grace Kelly. Herr Dornhelm, Sie waren mit der Fürstin von Monaco befreundet. Haben Sie beide dazu Szenen im Buch erfunden?

Köhlmeier: So eine Frage darf man einem Dichter nicht stellen.

Dornhelm: Da ist nichts hinzuzufügen.

Seit einigen Jahren gibt es den Trend, reale Lebensgeschichten zu verfilmen. Die von Bob Dylan und Leonard Bernstein waren Blockbuster. Wäre Ihr Roman die Vorlage für einen Film?

Dornhelm: Alles ist eine Vorlage für einen Film.

Köhlmeier: Wenn ein Buch nichts weiter ist als die Vorlage für einen Film, ist es kein gutes Buch.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 38/2025 erschienen.