29 Prozent der 16- bis 65-Jährigen in Österreich verfügen über nur niedrige Lesekompetenz. Anlässlich des Internationalen Tags der Alphabetisierung am 8. September: Wie kommt es dazu – und was lässt sich dagegen tun?

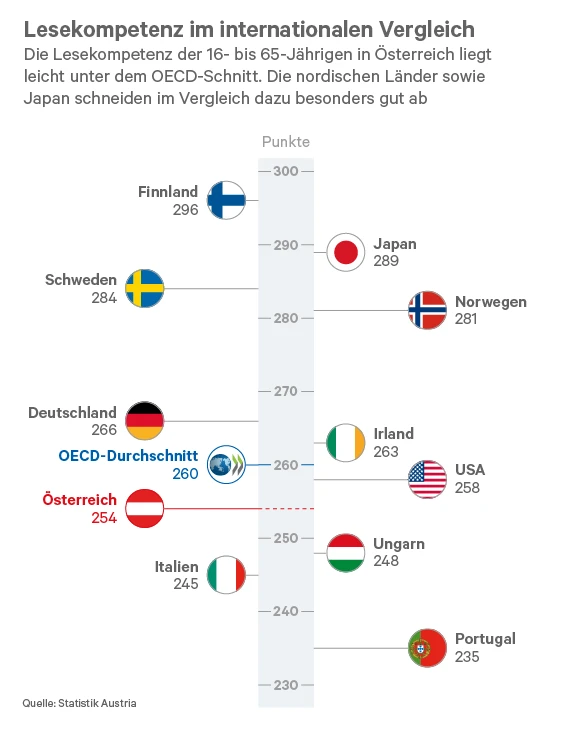

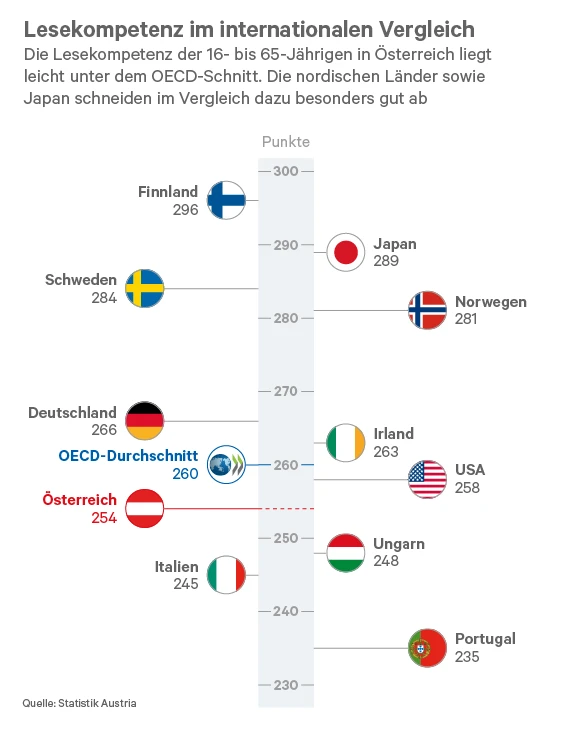

Es ist ein Thema, das verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und doch zeigen die Zahlen, dass es sich um ein großes Problem handelt: 29 Prozent der 16- bis 65-Jährigen in Österreich verfügen über niedrige Lesekompetenz, zeigt die PIAAC-Studie von 2022/23 (Programme for the International Assessment of Adult Competencies; Anm.).

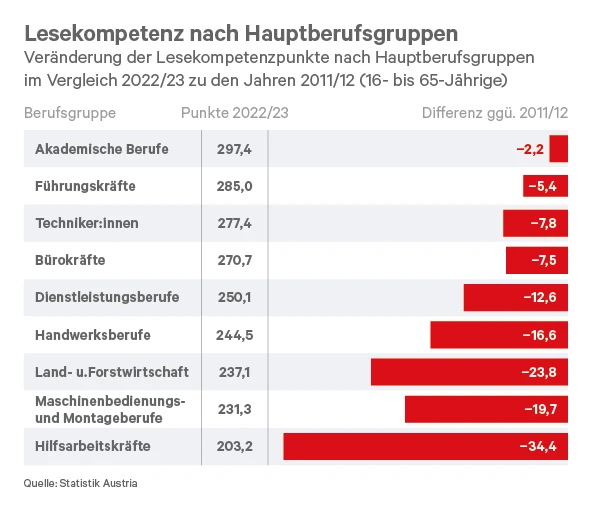

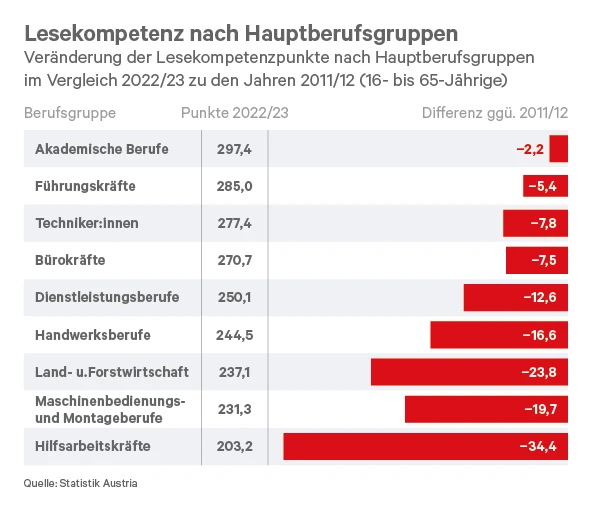

Im Dezember letzten Jahres wurden die Zahlen zum ersten Mal vorgestellt, Ende Mai reichte die Statistik Austria eine genauere Auswertung nach: Demnach ist der dramatische Rückgang der Lesekompetenz gegenüber der letzten Studie 2011 vor allem auf ältere Menschen und bestimmte Berufsgruppen (Dienstleistungsberufe, Land- und Forstwirte, Handwerker und Hilfsarbeitskräfte) zurückzuführen.

Begrifflichkeiten

Vom alten Begriff Alphabetisierung – und erst recht von seiner negativen Entsprechung Analphabetismus – ist man mittlerweile abgekommen. Weil er abwertend ist, und auch nicht zutrifft: Viele Kursteilnehmer müssen nicht „alphabetisiert“ werden, sie können lesen, aber halt nicht so schnell und sicher, wie es erforderlich wäre. Außerdem werden im Bereich „Basisbildung“, wie es aktuell heißt, nicht nur Lese- und Schreibkenntnisse, sondern auch mathematische und digitale Bildung vermittelt.

Mit dem Begriff Basisbildung ist Sonja Muckenhuber, Trainerin für Basisbildung und Alphabetisierung, aber auch nicht glücklich. „Ein Begriff, den man ständig erklären muss, kann nicht wirklich gut sein. Aber es ist schwierig, einen anderen zu finden.“

Im Englischen gibt es den Begriff der mehr oder weniger stark ausgeprägter „literacy“ – ein Wort, das das Phänomen neutraler beschreibt, mit dem Wort „Literalität“ aber nur unzureichend ins Deutsche zu übersetzen ist. Sie spreche im Lehr-Lern-Kontext der Erwachsenenbildung gerne über Menschen, die lese- und schreibungewohnt sind, sagt Hrubesch.

Die Studie zeigt eine soziale Schere auf: Während die Lesefähigkeit von erwerbstätigen Personen in akademischen Berufen in Österreich über dem OECD-Schnitt liegt, liegt jene von Hilfsarbeitskräften signifikant darunter.

Das, meint Sonja Muckenhuber von der zentralen Beratungsstelle für Alphabetisierung/Basisbildung, erkläre auch, warum in der Öffentlichkeit relativ wenig über das Themen gesprochen werde. „Es betrifft in irgendeiner Form benachteiligte Menschen. Das ist eine Gruppe, die nicht unbedingt eine große Lobby hat.“ Dazu kommt, dass die Erwachsenenbildner sich bemühen, das Thema in der Öffentlichkeit nicht zu skandalisieren. „Es ist ein Thema, das mit einem Stigma einhergeht und für das es in der Öffentlichkeit ein gewisses Unverständnis gibt. Wahnsinn, der war in Österreich in der Schule und kann nicht lesen. Wir bemühen uns um unaufgeregte Berichterstattung.“

Angst und Einschränkungen

Dennoch. 29 Prozent, das ist eine gewaltige Zahl. Hinter der sich Lebensrealitäten verbergen, von denen Menschen, für die Lesen und Schreiben selbstverständlich ist, keine rechte Vorstellung haben. „Viele unserer Kurs-Teilnehmerinnen und -teilnehmer leben ganz normal“, sagt Angelika Hrubesch, Leiterin des lernraum.wien AlfaZentrum an den Wiener Volkshochschulen. „Sie haben einen Beruf und Familie, sind durchaus selbstständig und arbeitsfähig. Aber die meisten berichten von einem Leben mit sehr viel Angst und Einschränkungen.“

Einen Raum betreten und wieder umdrehen, sobald man sieht, dass man dort etwas lesen muss. An Gesellschaftsspielen nicht teilnehmen, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, etwas vorlesen zu müssen. Am Tag vor einem beruflichen Termin sicherheitshalber schon einmal hinfahren, weil man sich nicht zutraut, die Adresse auf Anhieb zu finden. Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten nicht nutzen, aus Angst, dass damit mehr Lese- und Schreibaufgaben verbunden sein könnten. Dem schulischen Alltag der eigenen Kinder nur schwer folgen können. Und so weiter.

Die PIAAC-Studie zeigt, dass vor allem ältere Menschen betroffen sind – wohl, weil sie ihre Lesekompetenzen im Laufe der Jahre langsam verlieren. Es gibt aber auch Junge, die die Schule verlassen, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Schon 2006 wies die PISA-Studie 18.000 Jugendliche aus, die nicht in der Lage waren, einfache Texte zu lesen und gänzlich zu verstehen. Eine Sonderauswertung für Oberösterreich der PISA-Studie 2017 ergab, dass jeder fünfte Pflichtschulabsolvent nicht sinnerfassend lesen konnte.

Bildung ist erblich

Muckenhuber sieht dafür mehrere Gründe. Bildung ist in Österreich bekanntlich erblich. Gebildete Eltern können ihre Kinder beim Schulbesuch besser unterstützen und gewisse Werte vermitteln. Eltern, die selbst keine hohe Affinität zum Lesen und Schreiben haben, sind dazu weniger gut in der Lage. Und geraten, wenn sie selbst Lese- oder Schreibprobleme haben, schnell in den Ruf, nicht kooperativ zu sein.

Zudem seien die vermittelten Bildungsinhalte in den Schulen immer noch sehr bürgerlich, kritisiert Muckenhuber. Es würde zu wenig auf die tatsächlichen Lebensrealitäten der Kinder eingegangen. „Kinder lernen besser, je mehr die Lerninhalte sie betreffen. In Schulbüchern geht es oft immer noch um eine heile Welt mit Vater, Mutter, Kind, Hund, vielleicht sogar mit Haus und Pferd. Im echten Leben haben wir mit Kindern zu tun, deren Lebensrealität nicht mit solchen Bildern zusammentrifft, die vielleicht nicht einmal eine Schultasche besitzen. Die finden sich in diesem Kontext nicht wieder.“

Egal, aus welchen Gründen mangelnde Lesefähigkeit im Erwachsenenalter auftritt, es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine: einen Kurs zu besuchen und nachzulernen. Das ist, obwohl österreichweit zahlreiche Kurse für viele verschiedene Zielgruppen angeboten werden (siehe Infobox am Ende des Textes), oft leichter gesagt als getan. Die Hemmschwelle ist hoch. Für Personen mit Migrationserfahrung sei es meist leichter, entsprechende Angebote in Anspruch zu nehmen, da sie oft ohnehin einen Deutschkurs besuchen, sagt Angelika Hrubesch.

Menschen, die in Österreich geboren und in die Schule gegangen sind, würden oft unter Versagensängsten leiden. „Sie fühlen sich selbst verantwortlich dafür, nicht ausreichend lesen und schreiben gelernt zu haben.“ Und, vermutet Hrubesch, die Bandbreite des Kursangebots sei vielen nicht bekannt. „Viele glauben, dass es nur Deutschkurse für Migrantinnen gibt. Sie wissen nicht, dass sich das Angebot auch an Personen richtet, die durchaus lesen können, aber eben langsam.“

Barrierefreiheit

Die zweite Möglichkeit besteht darin, mit der Leseschwäche zu leben. Muss wirklich jeder lesen und schreiben können? „Ich meine, wenn jemand gut durchs Leben kommt und beruflich gut verankert ist – nein“, sagt Muckenhuber. „Ich würde auch niemanden verurteilen, der ein tolles Kursangebot in der Nähe hat und nicht hingeht. Bildungsverweigerung muss auch möglich sein in einer vielfältigen Gesellschaft.“

Dann stellt sich aber die Frage nach Barrierefreiheit. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kommt man ohne gute Lesekenntnisse nur schwer zurecht. Texte in leichter Sprache zum Beispiel ermöglichen es auch Menschen mit weniger hoher Lesekompetenz, sich zu informieren. Dabei besteht aber immer die Gefahr, dass relevante Inhalte verloren gehen. „Wir müssen im Alltag schriftsprachliche Barrieren abbauen, aber in den Lernangeboten erkennen wir an, dass wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, die ja fähig sind, komplexe Sprache zu lernen und darauf auch ein Recht haben“, sagt Angelika Hrubesch.

Sonja Muckenhuber plädiert für „eine gewisse Normalität“ im Umgang mit dem Thema. „Es wäre für die betroffenen Menschen hilfreich, wenn es nicht so ein Tabu wäre. Natürlich soll man daran arbeiten, dass weniger Menschen diese Schwierigkeiten haben. Aber zugleich muss man auch einfach akzeptieren, dass es diese 29 Prozent gibt, und überlegen, wie man ihnen das Leben bei Beschriftungen von Gebäuden, bei Kommunikationswegen usw. leichter machen kann.“

Die richtige Ansprache

Eine der großen Schwierigkeiten bestünde darin, die Betroffenen zu adressieren, sagen die Erwachsenenbildner. Auch dieser Artikel spricht Menschen mit eingeschränkten Lesekompetenzen nicht direkt an.

Aber vielleicht Freunde und Angehörige, denen schon öfter aufgefallen ist, dass jemand immer auf die vergessene Brille verweist, wenn etwas zu lesen ist. Immer zurückruft, wenn ihm oder ihr ein SMS geschickt wurde und behauptet, die SMS unabsichtlich gelöscht zu haben. Im Restaurant immer dasselbe bestellt; sich zurückzieht, wenn es in der Hotellobby darum geht, ein Formular auszufüllen, oder gar nicht erst mitfährt, … Angelika Hrubesch rät, das Problem mit einer gewissen Beiläufigkeit und einem Hinweis auf die bestehenden Kursangebote anzusprechen. Nach dem Motto: Ich kenne da wen, der diesen Kurs besucht, es sind noch Plätze frei … „Wir wissen von unseren Kursteilnehmern, dass es für viele eine Erleichterung ist, darauf angesprochen zu werden“, sagt Hrubesch. „Es ist doch eine Last, die alle mit sich herumschleppen.“

Angebote<

Im Mai 2019 wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung das „Curriculum Basisbildung in der Erwachsenenbildung“ herausgegeben, das für Basisbildungsangebote, die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert werden, handlungsleitend ist. Zu den wichtigsten Kursanbietern in Österreich gehören die Volkshochschulen, das BFI etc. Die Angebote sind kostenlos.

Die Plattform www.alphabetisierung.at und das Alphatelefon, das vom gemeinnützigen Verein BILL – Institut für Bildungsentwicklung Linz im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung betrieben wird, bieten Hilfe und Beratung an: Tel. 0800 244 800 | Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 und freitags von 9 bis 14 Uhr.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 37/2025 erschienen.