Nestlé, Mondelēz & Co.: Wenige Konzerne beherrschen unser Essen – und die Preispolitik im Handel. Die Politik wirkt angesichts der ständig steigenden Lebensmittelpreise ratlos. Wie Lebensmittelkonzerne, Händler und Politik beim Preisspiel mitmischen.

Milka, Oreo, Nutella, Haribo – sie stehen in jedem Supermarkt, oft gleich auf Augenhöhe. Doch hinter den bunten Verpackungen stecken nur wenige globale Konzerne, die das Geschäft mit unseren Lebensmitteln dominieren. Während die Preise steigen, bleiben ihre Gewinne stabil. Wie viel Einfluss haben Nestlé, Mondelēz & Co wirklich auf das, was wir essen – und was wir dafür zahlen? Und warum ist aus den groß angekündigten Transparenzmaßnahmen nach dem Lebensmittelgipfel 2023 in Österreich kaum etwas geworden?

Alte Argumente, neue Schuldzuweisungen

Ein Konferenzraum im Bundeskanzleramt. Frühsommer 2023. 40 Menschen sitzen am Tisch – Minister*, Handelsvertreter, Ökonomen. Zwei Stunden nimmt man sich Zeit, drei Minuten Redezeit pro Person. Auf dem Programm: die steigenden Preise im Supermarkt. Diskutiert wird über die Senkung der Mehrwertsteuer, über eine Transparenzdatenbank, über freiwillige Preisvereinbarungen. Die Diagnose ist klar, der Konsens groß. Doch am Ende bleibt alles wie bisher.

August 2025. Die Teuerung ist zurück – oder besser gesagt: Sie war nie weg. Die Lebensmittelpreise steigen weiter, in Österreich schneller als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und erneut beginnt die Debatte von vorn. Mit alten Argumenten, neuen Schuldzuweisungen – und dem Versuch, ein komplexes System auf einfache Antworten zu reduzieren. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) denkt vergangene Woche laut über Preiseingriffe nach. Ein Vorstoß, der Widerspruch hervorruft. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, warnt vor leeren Regalen: „Ein Preisdeckel sei die falsche Antwort“ – und verweist auf Ungarn. Dort habe ein staatlich verordneter Deckel die Inflation auf 46 Prozent getrieben. Kein Lieferant biete zu solchen Preisen an, Regale blieben leer.

*Erklärung

„Was es neben einer treffsicheren Entlastung sozial Bedürftiger braucht, ist Preistransparenz … Wir müssen etwas beim Wettbewerb tun und ‚über die Bücher gehen‘. Etwa in dem die Ein- und Verkaufspreise für einen definierten Warenkorb erhoben werden. So schaffen wir Transparenz, ob und in welchem Umfang sinkende landwirtschaftliche Erzeugerpreise beim Konsumenten ankommen“, so der damalige (und heutige) Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) beim Lebensmittelgipfel im Mai 2023.

„Immergünstig“ ist relativ

Für eine Senkung der Mehrwertsteuer wiederum ist kein Geld in der Staatskasse. Auch sei dieser Hebel zu teuer, zu wenig zielgenau. Will verweist auf strukturelle Ursachen: hohe Lohnkosten, gestiegene Energiepreise und eine geringe Marge – die durchschnittliche Gewinnmarge liege bei mageren 1,5 Prozent.

Bei rund 140.000 Beschäftigten seien Lohnerhöhungen von rund 30 Prozent seit der Pandemie ein erheblicher Kostentreiber. Und es gibt den „Österreich-Aufschlag“. Globale Nahrungsmittel-Giganten teilen demnach den EU-Markt „wie Tortenstücke“ auf – kleinere Länder zahlen drauf. Wer hier wie dort einkauft, kennt die Beispiele: Vier Bürsten für eine elektrische Zahnbürste kosten in Deutschland 12,99 Euro, in Österreich 26,90 Euro – versehen mit dem Hinweis „immergünstig“.

Wir sind nicht für die Preisfestsetzung verantwortlich. Wir können nur einen Preis empfehlen. Letztlich hat der Handel die Preishoheit

Marktmacht und Margen

Die Bundeswettbewerbsbehörde bestätigt die Problematik – und spricht von einem systematischen Preisaufschlag für kleinere Märkte. Doch gibt es diesen „Österreich-Aufschlag“ tatsächlich? Alexander von Maillot, CEO von Nestlé Deutschland, sagt im Podcast „Business Class“ im Juni 2025: „Wir sind nicht für die Preisfestsetzung verantwortlich. Wir können nur einen Preis empfehlen. Letztlich hat der Handel die Preishoheit.“

Wenig erwähnt wird seitens des Handels in der Debatte: die hohe Supermarktdichte. In Österreich gibt es 60 Supermärkte pro 100.000 Einwohner – in Deutschland 40. Weniger Filialen könnten laut IHS-Chef Holger Bonin zur Preisdämpfung beitragen. Auch die Marktkonzentration – vier Handelsketten dominieren 91 Prozent des Markts – drückt auf den Wettbewerb. Wenig Vielfalt, wenig Preisdruck. Was also tun? Ökonomen plädieren für mehr Transparenz statt staatlicher Vorgaben. Eine zentrale Preisdatenbank könnte den Wettbewerb fördern – eine Idee, die schon 2023 auf dem Tisch lag. Passiert ist bekanntlich nichts.

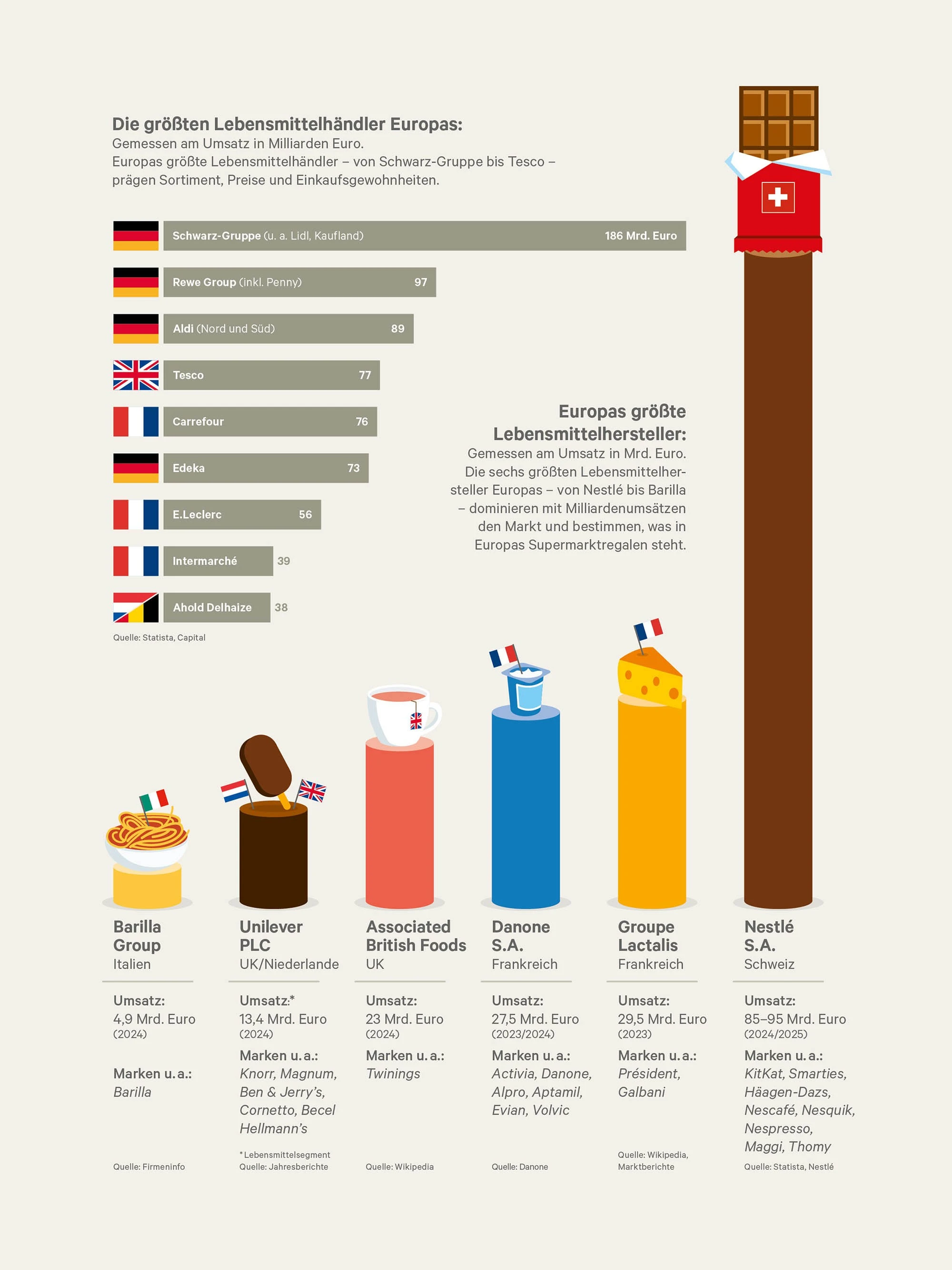

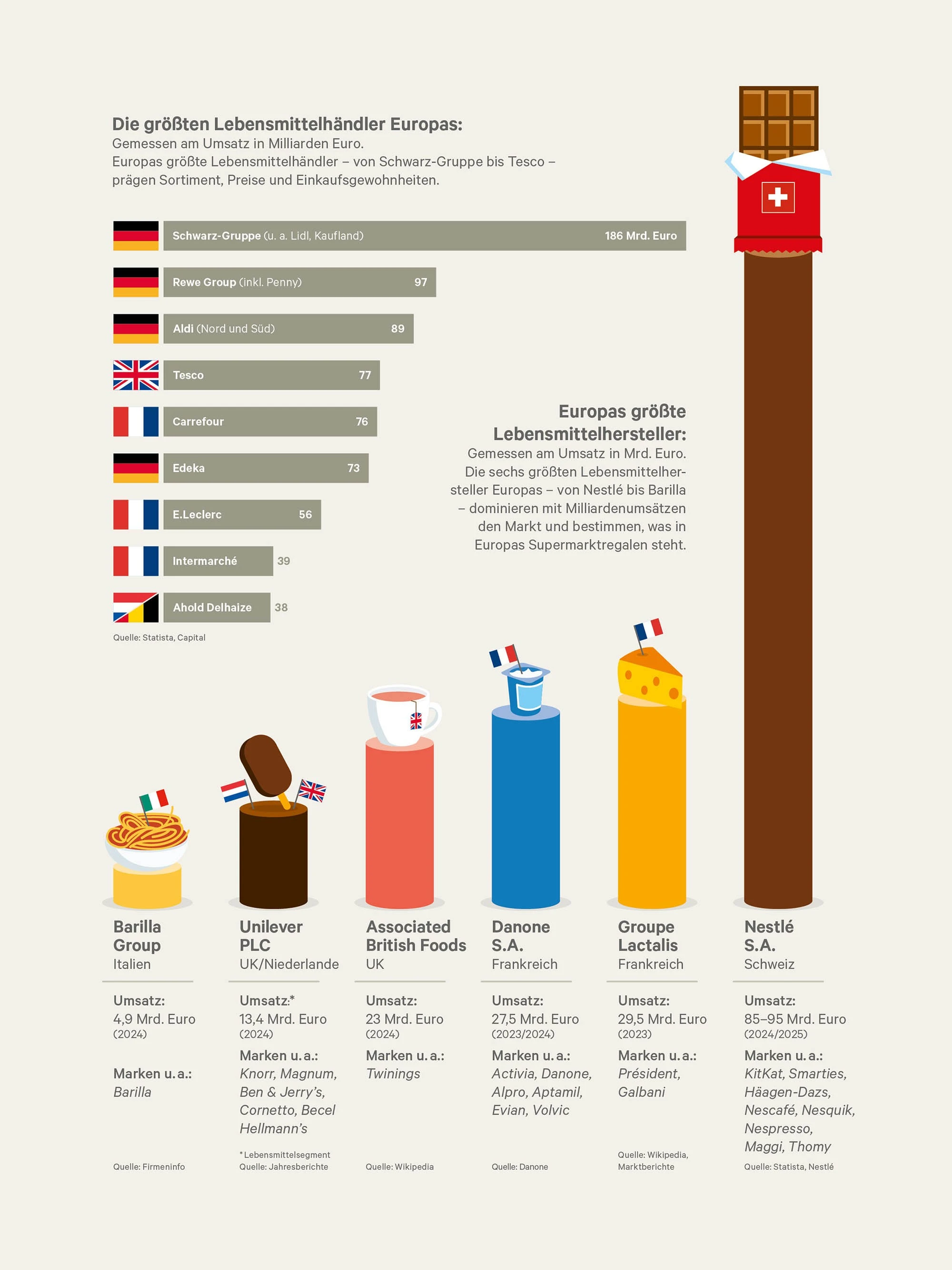

Europas größte Lebensmittehändler und -hersteller

Unfaire Praktiken und Österreich-Aufschlag

Als die Lebensmittelpreise 2022 und 2023 explodierten, standen Österreichs Supermärkte am Pranger. Der Vorwurf: Sie würden die Inflation für Gewinnmaximierung missbrauchen. Eine umfassende Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) kam jedoch zu einem differenzierten Bild.

Marktkonzentration

Die vier Marktführer Spar, Rewe, Hofer und Lidl kontrollieren 91 Prozent des österreichischen Marktes* – eine Konzentration, die deutlich höher liegt als in Deutschland (76 Prozent). Trotz dieser oligopolartigen Struktur fand die BWB keine systematische Ausnutzung der Inflation: Die Handelsspannen stiegen nicht abnormal an, Preisabsprachen ließen sich nicht nachweisen.

Dennoch ortete die BWB massive Probleme: 14,3 Prozent der befragten Lieferanten waren einseitigen Vertragsänderungen ausgesetzt, 13,6 Prozent erhielten unbegründete Zahlungsaufforderungen. Die asymmetrische Verhandlungsmacht des Handels führt zu systematischen Benachteiligungen der Zulieferer.

*Erklärung

Die Markteintrittsbarrieren sind in Österreich sehr hoch, seit 2019 sind über 200 Nahversorger aus dem Markt ausgeschieden.

Hauptproblem „Österreich-Aufschlag“

Besonders problematisch für Konsumenten: „Shrinkflation“ und „Skimpflation“ – versteckte Preiserhöhungen durch kleinere Packungen oder schlechtere Qualität bei gleichbleibendem Preis. Diese Praktiken erschweren den Preisvergleich erheblich. Die BWB forderte deshalb mehr Transparenz bei Verpackungsgrößen und Füllmengen. Und sie stellte in ihrem Bericht fest: Intensiverer Wettbewerb und mehr Preistransparenz würden vor allem einkommensschwächeren Gruppen zugute kommen und sie entlasten.

Als Hauptursache für das hohe Preisniveau identifizierte die BWB den „Österreich-Aufschlag“: Internationale Konzerne verlangen hierzulande zehn bis 15 Prozent höhere Preise als in Deutschland – bereits auf Großhandelsebene, bevor Supermärkte ihre eigenen Margen aufschlagen. Diese Länderstrategien großer Lebensmittelhersteller gehen über nationale Zuständigkeiten hinaus; die BWB wandte sich deshalb an die EU-Kommission.

Verbesserungsvorschläge

Die BWB formulierte in ihrem Bericht auch konkrete Verbesserungsvorschläge: Etwa die Schaffung von Preisvergleichsplattformen und mehr Transparenz bei Verpackungsgrößen bis hin zu schärferen Gesetzen gegen unfaire Handelspraktiken. Auch irreführende Preisnachlässe sollten im Interesse der Kunden unterbunden werden.

Die Reaktionen auf die Präsentation der Studie waren gemischt: Der Handelsverband fühlte sich rehabilitiert. Die Arbeiterkammer forderte „Konsequenzen“ – eine Anti-Teuerungskommission sowie Preiskontrollen. Die damals wie heute oppositionelle FPÖ hielt das Ergebnis für „verblüffend“: „Das Ergebnis der BWB: Keiner war’s.“

Passiert ist seit damals – auf gut Österreichisch – nicht viel.

Preisdatenbank: Zu aufwendig und kompliziert

Großer Aufwand

Sie war in den letzten Jahren immer wieder Thema, die Gewerkschaft fordert sie nach wie vor: eine Preisdatenbank, die Preistreiber entlang der gesamten Wertschöpfungskette identifiziert. Experten schätzen den Aufwand, so eine Datenbank aufzusetzen, allerdings als enorm ein. Die Unternehmen müssten umfassende Reportingsysteme einrichten und es würde Jahre dauern, bis so eine Preisdatenbank zuverlässig funktioniert.

Im Wirtschaftsministerium argumentierte man Anfang 2024: „Die Etablierung einer eigenen Preisdatenbank seitens des Bundes wird von diversen Expertinnen und Experten als wenig zielführend betrachtet, da es am Markt bereits eine Vielzahl an Preisvergleichsplattformen gibt.“

Nicht umgesetzt

Unter Schwarz-Grün wurde die viel diskutierte Preisdatenbank jedenfalls nicht realisiert. Ob es unter Schwarz-Rot-Pink anders sein wird? Noch liegen keine konkreten Pläne am Tisch, wie der Finanzminister der hohen Lebensmittelpreise Herr werden will.

Lebensmittelgipfel: Beim großen Treffen von Politik (im Bild) und Branchenvertretern im Mai 2023 ging nicht viel weiter.

© Max Slovencik / EXPA / picturedesk.comLebensmittel-Gipfel: Keine Ergebnisse

Krisengipfel

Es war ein Montag im Frühjahr 2023, als sich in Wien die Mächtigen der Republik zu einem Krisengipfel versammelten. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hatte geladen, das Thema war brisant: die explodierenden Lebensmittelpreise, die den Österreicherinnen und Österreichern das Leben schwer machten. Über 40 Vertreter aus Politik, Handel und Wirtschaft fanden sich im Sozialministerium ein.

Ansatzpunkte

Die Ergebnisse? Bescheiden, das stand schon unmittelbar nach dem Gipfel fest. „Ich verstehe die Sehnsucht nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen“, sagte Rauch damals diplomatisch, während der grüne Vizekanzler Kogler von „verschiedenen Ansatzpunkten“ bei einem „komplexen Problem“ sprach. Auch Handelsvertreter äußerten sich kritisch. Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti sprach rückblickend von einem „Show-Gipfel“. Der Chef des Linzer Lebensmittelkonzerns Vivatis Gerald Hackl wetterte gegen „politischen Populismus“.

Keine Maßnahmen

Wie wenig tatsächlich weiterging, wird auch im Rückblick klar. Die Handelsketten hatten zugesagt, wöchentlich Listen mit den Verkaufspreisen ihrer 20 bis 30 günstigsten Einstiegsprodukte an das Sozialministerium zu übermitteln – für „die Dauer der Inflationskrise“. Außerdem hatte Wirtschaftsminister Martin Kocher eine Preisdatenbank vorgeschlagen, um mehr Transparenz zu schaffen. Nichts davon wurde in der Folge tatsächlich umgesetzt.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/25 erschienen.