Pietro Parolin, dem Favoriten, werden Schwächeanfälle attestiert. Luis Antonio Tagle muss sich als Karaoke-Sänger verantworten, die US-Kardinäle müssen sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Kardinal Mario Grech wird von den eigenen Priestern attackiert. Die Angriffe auf die Papabili vor dem Konklave haben es in sich.

Es gibt in der Via Monterone in Rom ein Restaurant, dessen Gastraum im Erdgeschoß vollkommen unscheinbar wirkt. Viele Gäste dieses von einem religiösen Orden betriebenen Lokals erfahren nie, dass es im ersten Stock einen zweiten Speiseaal gibt, der mit wundervollen Fresken ausgemalt ist.

Die illustren Gäste aus dem Vatikan können ihn über eine prächtige Freitreppe direkt vom Innenhof aus erreichen, ohne gesehen zu werden. Unter den prächtigen Deckengemälden dieses Saals, auf denen sich Engel tummeln, berieten wichtige Kirchenmänner auch vor dem Konklave des Jahres 2025, wessen Chancen stiegen, um es auf den Thron Petri zu schaffen.

Attacken auf die Kandidaten

Manche kamen aber aus ganz anderen Gründen: Nämlich, um Informationen zu streuen, die wie eine Munition wirken und genug Sprengkraft entwickeln konnten, um aussichtsreiche Kandidaten aus dem Rennen zu werfen. Die schärfste Munition sparten sie bis zum Schluss auf.

Wenige Stunden vor Beginn des Konklaves, tauchte am Dienstag in den E-Mail-Fächern von Kirchenmännern und Journalisten ein Dokument auf, unterschrieben am 25. November des Jahres 2018 vom Superstar unter den Kardinälen, Staatsekretär Piero Parolin. Darin erklärt der Kardinalstaatssekretär in einem handschriftlichen Kommentar, dass er einverstanden sei mit dem Ankauf der Immobilie in der Sloane Avenue in London.

Dieses Immobiliengeschäft hatte Kardinal Angelo Becciu eine Verurteilung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft und den Ausschluss von seinen Rechten als Kardinal eingebracht. Er war als Hauptschuldiger in dem illegalen Geschäft angeklagt worden. Dass Pietro Parolin in das Geschäft verwickelt gewesen war, wussten im Vatikan viele. Dass er es aber ausdrücklich in Einzelheiten kannte und handschriftlich befürwortete, beeinflusst nun zweifellos die Meinung der Kardinäle. Sie haben gar nicht mehr genug Zeit, um auszuloten, was diese neue Anschuldigung gegen Pietro Parolin wirklich bedeuten.

Mit einer klaren Lüge hatten die geistlichen Heckenschützen schon einmal versucht, Parolin zu schwächen. Bevor die Kardinäle sich im Haus der Heiligen Martha mit dem Beginn des Konklaves einschließen ließen, kursierten plötzlich Nachrichten über den angeblich besorgniserregenden Gesundheitszustand von Pietro Parolin. Angeblich habe er Schwächeanfälle während der Kardinalskongregation erlitten, sodass eine Gruppe Ärzte einschreiten musste, um den Blutdruck zu stabilisieren. Aus Sicht der Kardinäle war das eine ernst zu nehmende Nachricht. Das Amt des Papstes ist zweifellos belastend, aber ein Anwärter auf dieses Amt, der schon vor dem Amtsantritt wegen Kreislaufschwächen in medizinische Behandlung muss, wollte im Kardinalskollegium sicher niemand. Der Vatikan dementierte ohne Wenn und Aber die Gerüchte, die Pietro Parolins Kandidatur für das Amt des Papstes torpedieren sollten. Einen Schwächeanfall des Kardinals habe es schlicht und einfach nicht gegeben.

Die Angriffe auf Parolin richten sich gegen ihn als Mann der Mitte, auf den sich viele Kardinäle einigen konnten und den viele kannten.

Trumps Favorit

Kurz zuvor hatte es eine hervorragend organisierte Attacke gegeben, die auf die von Donald Trump unterstützten US-amerikanischen Kardinäle zielte. Trump hat offenbar nicht vergessen, dass Papst Franziskus ihm ausgerechnet im Wahlkampf vor seiner ersten Amtszeit das Leben schwer machte und davon sprach, dass Präsidenten, die keine Brücken bauen, sondern Zäune ziehen, keine Christen sind. Ein Rechtsruck des Vatikans schien der Trump-Administration erstrebenswert.

Der New Yorker Kardinal Timothy Dolan, der seine Sympathien für Donalds Trump nicht verbirgt, schien zusammen mit den anderen Kardinälen Amerikas durchaus Chancen zu haben, den ersten US-amerikanischen Papst der Geschichte durchsetzen zu können. Doch zu Beginn der Vorbereitungen des Konklaves tauchte eine auf den ersten Blick vollkommen harmlos wirkende Zahl auf, eine Sechs. In E-Mails, die sich nicht nachverfolgen ließen, erklärten Unbekannte, dass sie lediglich berichten wollten, wie viele Jahre Kardinal Kevin Farrell in der Wohnung des Kardinals Theodore McCarrick gelebt hatte, nämlich genau sechs. Die Verbreitung dieser Nachricht sorgte unter den Trump-Sympathisanten für blankes Entsetzen. Kevin Farrell, der mächtigste Mann im Vatikan nach dem Tod von Papst Franziskus, der das Amt des Kämmerers ausübt, lebte also sechs lange Jahre mit einem der schlimmsten Sexualstraftäter in der Geschichte der US-Kirche zusammen, ohne irgendetwas gemerkt zu haben? Dass Kevin Farrell mit McCarrick die Wohnung geteilt hatte, war bekannt gewesen, aber viele sprachen von einigen Wochen oder Monaten, aber sechs ganze Jahre eines engen Zusammenlebens ohne auch nur den geringsten Verdacht geschöpft zu haben, war das möglich? Die Überprüfung der Zahl ergab, dass sie stimmte.

Kevin Farrell: Der mächtigste Mann im Vatikan nach Papst Franziskus’ Tod soll bei einem Missbrauchstäter gewohnt haben.

© Stefano Spaziani / dpa Picture Alliance / picturedesk.comVerschwiegener Missbrauch

Ermittlungen hatten ergeben, dass McCarrick jahrzehntelang Priester und Seminaristen in sein Bett gezerrt hatte, was ihn die Kardinalswürde und das Priesteramt kostete. Was würde geschehen, wenn herauskäme, dass Farrell doch etwas gewusst hatte? Farrell war auf das Engste mit der kompletten Spitze der US-amerikanischen Kardinäle verbunden. Der gebürtige Ire war Weihbischof in Washington und Bischof in Dallas gewesen. Zudem hatte Farrell zum Orden der Legionäre Jesu Christi gehört, dessen Gründer Marcial Maciel Degollado in mindestens 60 Fällen sich an Kindern vergangen hatte.

Wenn Farrell doch etwas der Sexualstraftaten von McCarrick oder Marcial Maciel Degollado gewusst hatte, konnte das alle US-Kirchenmänner in den Abgrund reißen. Wer immer auch die Nachrichten in Umlauf gebracht hatte, versuchte zweifellos, die Macht der US-Kardinäle zu schwächen.

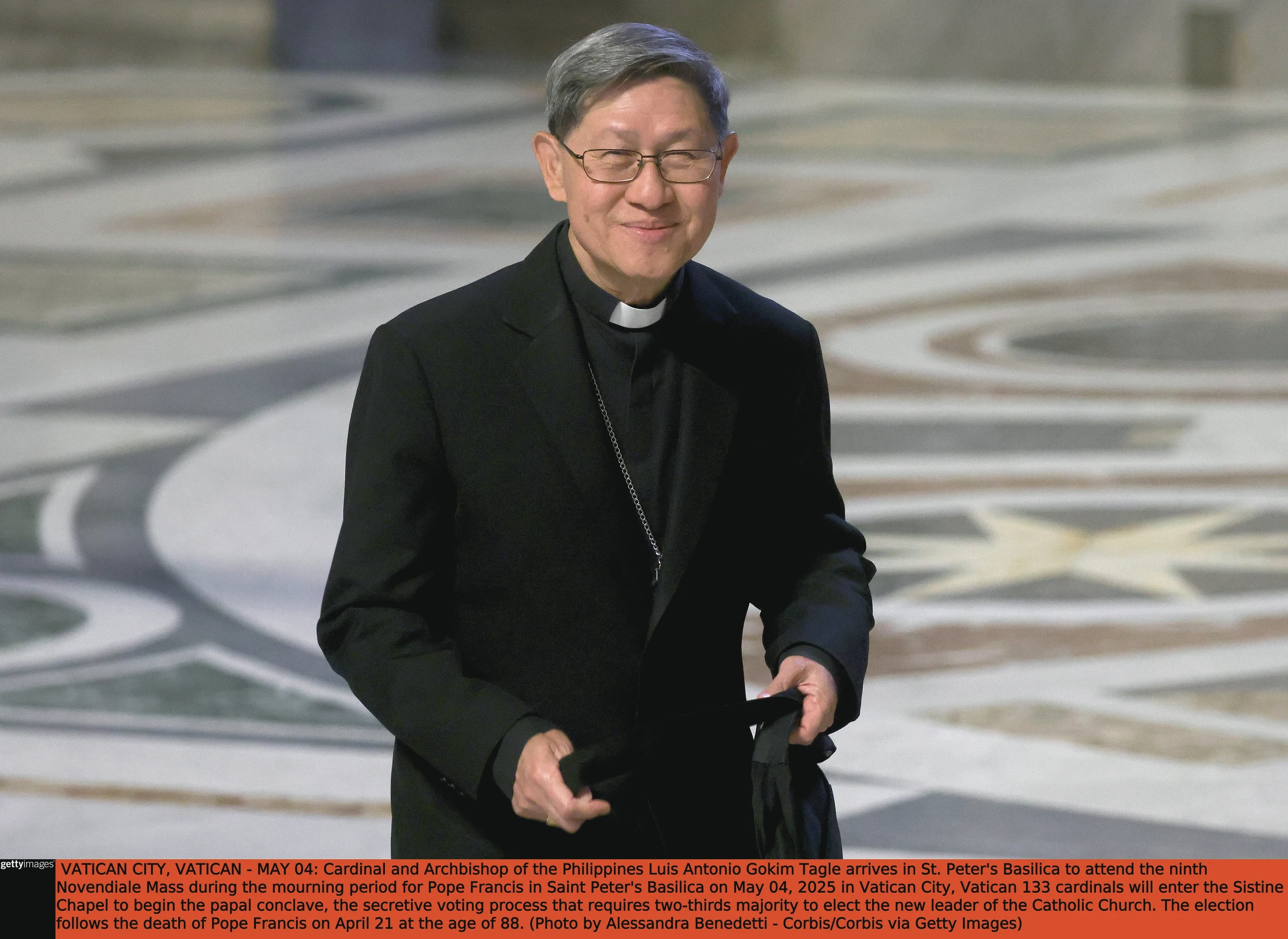

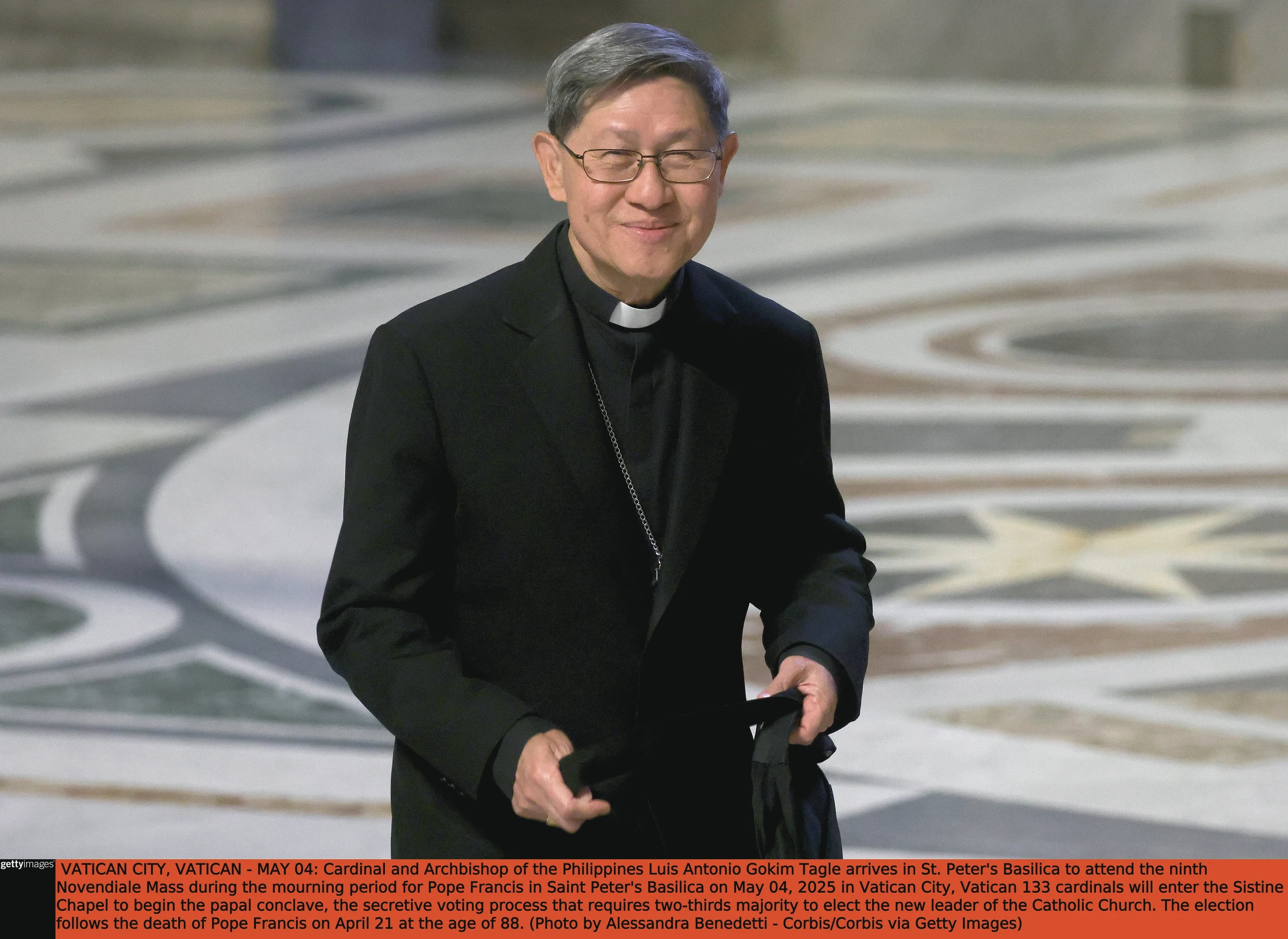

Luis Antonio Tagle: Dem Erzbischof von Manila mit chinesischen Wurzeln könnte ein Karaoke-Wettbewerb zum Verhängnis werden.

© Corbis via Getty ImagesDer Kardinal und Karaoke

Die zweite Attacke ging in die genau andere Richtung. Zu den Stars der progressiven Kardinäle gehörte von Anfang an Kardinal Luis Antonio Tagle, Ex-Bischof von Manila. Für viele Jahre hatte er als „Franziskus Asiens“ gegolten, ein charismatischer, weltoffener Mann, ein Hoffnungsträger aller Anhänger des Papstes Franziskus. Vor allem auch seine Familiengeschichte machte ihn so interessant. Seine Vorfahren stammten aus China. Wie würden die etwa 15 Millionen chinesischen Katholiken und wie die Staatsführung reagieren, wenn in Rom ein Papst regierte, der möglicherweise gesellschaftliche Entwicklungen in China erzwingen könnte?

Papst Franziskus hatte Kardinal Tagle konsequent gefördert, doch vor dem Beginn des Konklaves tauchten per E-Mail noch einmal die Akten auf, die daran erinnerten, dass Papst Franziskus im Jahr 2022 Kardinal Tagle als Chef der Caritas Internationalis entlassen hatte. Die Schreiber der E-Mail wollten erfahren haben, dass Tagle nicht gerade geschickt mit dem Geld der Organisation umgegangen war und deswegen rausflog. Gleichzeitig erschien ein Video, das Kardinal Luis Tagle bei einem Karaoke-Song-Contest zeigte. Dabei sang Tagle den John-Lennon-Hit „Imagine“. Dort heißt es gleich in der ersten Zeile „Stell dir vor, es gäbe keinen Himmel“ und weiter „Stell dir vor, es gäbe nichts, wofür man töten und sterben muss und keine Religion.“

Die Empörung im konservativen Lager erwies sich als geradezu grenzenlos. Ein asiatischer Kardinal, der sang, es möge bitte keine Religion geben, war das eine, aber durfte das ein künftiger Papst?

Die nächste Attacke betraf wieder einen Kandidaten aus dem Lager der Anhänger von Papst Franziskus, den Malteser Kardinal Mario Grech. Der 68-Jährige arbeitete eng mit Papst Franziskus zusammen und unterstützte dessen Reformkurs. Im Vatikan galt er vor allem deshalb als besonders fortschrittlich, weil er den Kurs des „Synodalen Wegs“ in Deutschland unterstützte, eine starke Reformbewegung, die ein Großteil des Vatikans ablehnte.

Mario Grech: Der Generalsekretär der Bischofssynode wird von den Priestern aus seiner Heimat attackiert.

© Hannah McKay / REUTERS / picturedesk.comProfis am Werk

Auf WhatsApp und Telegram-Kanälen tauchten vor dem Konklave plötzlich Protestbriefe der Priester aus seiner Heimat in Malta auf, die Grech in ein ausgesprochen schlechtes Licht rückten. Er sei ein „brutaler Unmensch“, „völlig ungeeignet, eine Diözese zu führen“. Er sei eine „Grinsekatze“, aggressiv und habe sich zudem im Bezug auf Priester, die im Verdacht standen, sexualisierte Gewalt anzuwenden, nicht eindeutig verhalten. Außerdem habe er seine Familie Entscheidungen treffen lassen, die seine Diözese betrafen und zudem klammere er sich an materielle Güter. Verzweifelt versuchte sich Mario Grech gegen diese Vorwürfe zu wehren.

Es gab keinen Zweifel daran, dass bestimmte Kardinäle ganz gezielt mit Schmutz beworfen wurden, die Frage war, wie viel davon hängen bleiben würde. In allen Fällen, sowohl was Pietro Parolin, Kevin Farrell, Luis Antonio Tagle und auch Mario Grech betraf, erwies sich die Grenze zwischen akribisch zusammengetragenem belastendem Material und der Verleumdung fließend.

Beunruhigend für den Vatikan war vor allem die Qualität der Attacken gegen die Kardinäle. „Da sind absolute Profis am Werk“, urteilte ein Mitarbeiter der Gendarmerie des Vatikans, der mit der Abschirmung des Konklaves beauftragt ist. Eine Frau, die neue Regierungschefin des Vatikans, Schwester Raffaella Petrini, war von Anfang an dafür verantwortlich, dass die Kardinäle abgeschirmt werden. Sie ließ zu Beginn des Konklaves sogenannte „Jammer-Felder“ installieren, das sind Störsender, die vom Militär genutzt werden, um Konvois zu schützen. Die Apparate machen Telekommunikation mit gleich welchem Mittel unmöglich, das betrifft auch Handys. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni bestätigte gegenüber News: „Die Kardinäle werden lediglich eingeladen, keine elektronischen Geräte zu nutzen.“ Wenn die „Eingeladenen“ dann doch versuchen, ihre E-Mails oder WhatsApp zu checken, müsste Raffaella Petrinis Störsender das verhindern.

Neu sind diese Attacken, um Kardinäle zu schwächen, nicht. Eine der berühmtesten und letzte öffentliche stammt vom österreichischen Kaiser Franz Joseph I.. Der beauftragte im Jahr 1903 den Kardinal Jan Puzyna de Kosielsko aus Krakau, die Wahl von Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla zum Papst zu verhindern. Mit Erfolg, das Konklave wählte Giuseppe Sarto, der den Namen Pius X. annahm.

Pietro Parolin: Seine Gegner verbreiteten fälschlich, dass der Kardinalstaatssekretär mehrere Schwächeanfälle erlitten habe.

© Getty ImagesWetten auf den neuen Papst

Nach Angaben von US-Medien beeinflussen die Attacken auf die Kardinäle sogar schon ihre Quoten in den Wettbüros. Tagelang boten die Buchmacher 1,5 US-Dollar für jeden auf Kardinal Pietro Parolin gewetteten Dollar an, doch die Quoten verschlechterten sich.

Eine Wette auf den Ausgang einer Papstwahl ging in die römische Geschichte ein. Nach dem Tod von Papst Leo X. im Jahr 1521 bot Lucrezia Porzia, die Kurtisane von Bischof Lorenzo Campeggi aus Bologna, eine Wette an. Sie verlangte das kleine Vermögen von 100 Dukaten, sofern sie den Namen des künftigen Papstes korrekt voraussagen würde. Sie war überzeugt davon, dass ihr Liebhaber der nächste Papst werden würde. Sollte sie die Wette verlieren, bot sie dem Gewinner an, drei Tage und Nächte in allen Liebesdiensten zur Verfügung zu stehen. Sie verlor übrigens, Papst Hadrian VI. wurde gewählt, und sie musste ihre Wettschuld einlösen.

Das Buch

„Alle Wege führen nach Rom“ – Regelmäßig begleitete Andreas Englisch Papst Franziskus auf seinen Reisen. Im „Heiligen Jahr“ reist er selbst von Meran in die „Ewige Stadt“ und stellt Personen aus der Historie in einer Rätsel-Rallye vor. Da folgt man ihm gern.

C. Bertelsmann, € 25,95

Der Podcast

„Konklave 2025“ von Andreas Englisch – das tägliche Update zur Papstwahl

Alle Wege führen nach Rom: 11 Rätsel und ein Minivan – eine turbulente Pilgerreise von Südtirol in die Ewige Stadt

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 19/25 erschienen.

Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.