Als Schauspieler und Kabarettist ist Simon Schwarz jemand, den das Publikum gern in sein Leben lässt. Nun spricht er erstmals als Umweltschützer und Gesellschaftskritiker – über seine Kindheit als Sohn einer Umweltaktivistin, über Feminismus, Kapitalismus und seinen Glauben an eine neue Erzählung vom Lebensglück: Was wäre, wenn ein gesunder Boden, der uns alle gut ernährt, das neue Ziel würde – statt ein Haus mit Garten für jeden?

In einem lichtdurchfluteten Verlagsbüro erzählt Simon Schwarz vom Küchentisch seiner Kindheit. Er stand in einem Zinshaus in Wien-Leopoldstadt, in dem seine Eltern heute noch leben. Damals, in den Achtzigern, stand dort eine Druckmaschine am Küchentisch. Im Keller mit dem gestampften Lehmboden und nackten Ziegelwänden lagerte Gemüse. Die Familie holte es von Bauern aus dem Mühlviertel, denn Bioläden gab es damals nicht.

Das Geräusch der Druckmaschine aus der Küche begleitete Schwarz als Bub in den Schlaf, wenn die Mutter Flugblätter für ihren Verein gegen Atomkraft herstellte. Dessen Mitglieder versammelten sich in der Küche, es wurde geplant und debattiert. „Ich habe das alles nicht wirklich verstanden damals“, sagt der 54-Jährige. „Ich wollte natürlich lieber Wurst statt Gemüse und lieber ein schnelles Auto statt auf der Autobahn nur 100 km/h fahren.“

Heimlich kaufte er als Kind Kantwurst und versteckte sie unter einer Diele des alten Parkettbodens. Für sein Schwarzbrot-Jausenbrot hat er sich damals geniert. Heute ernährt sich der Schauspieler, der seit 2013 als exzentrischer Ex-Polizist Rudi Birkenberger in den Eberhofer-Krimis von Rita Falk (z. B. „Guglhupfgeschwader“) brilliert, vegetarisch und regional-saisonal, soweit es der Beruf zulässt.

Meine Mutter war keine, die in der Au übernachtet hat“, sagt Schwarz. „Sie ist eine Intellektuelle. Organisation und Kommunikation waren ihr Stärken

Man könne sich nicht dafür interessieren, was in der Landwirtschaft und Bodennutzung alles schiefläuft, aber selbst nicht danach leben, sagt er. „Ohne meine Mutter würde ich nicht so denken“, stellt er fest. Mit seinem Buch „Geht’s noch?“ dringt er tief zu den Wurzeln ihres Engagements vor und führt gleichzeitig fort, was sie begann.

Diskussionen mit Bruno Kreisky

Simon Schwarz ist das Kind einer Intellektuellen, die um die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf zu verhindern, Mitte der 70er-Jahre die Bewegung „Mütter gegen Atomkraft“ gründete. Sie organisierte Busfahrten zu Demos, diskutierte im Bundeskanzleramt mit Bruno Kreisky und im ORF im „Club 2“. „Meine Mutter war keine, die in der Au übernachtet hat“, sagt Schwarz. „Sie ist eine Intellektuelle. Organisation und Kommunikation waren ihr Stärken.“

Während der Vater, studierter Theaterwissenschafter, Dramaturg, Schauspieler und Regisseur, im ORF arbeitete, versorgte die Mutter die Familie und war als Aktivistin leidenschaftlich engagiert. Jahrgang 1939 war sie noch vor den Boomern geboren worden, in einem zerstörten Land aufgewachsen. Dieses für die Kinder und alle kommenden Generationen als guten Lebensraum zu erhalten, war ihr Herzensanliegen.

„Die ,Mütter gegen Atomkraft‘ waren ein homogener, durchmischter Haufen“, erzählt Schwarz, „Das waren nicht nur Mütter, auch Studentinnen und Handwerker, Intellektuelle, Arbeiter, Familien, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Diese Diversität hat funktioniert.“ Heute ist ihm klar, dass dies eines der Erfolgsgeheimnisse der Bewegung war, die später auch bei der Besetzung der Hainburger Au aktiv war.

Eine prägende Kindheit mit seiner Mutter Elisabeth Schwarz, Gründerin von „Mütter gegen Atomkraft“.

© Bild: PrivatAktuellen Klima- und Umweltschutzbewegungen fehle diese Vielfalt, konstatiert er: „Heute sehe ich oft sehr homogene Gruppen, die ausgrenzen statt zu verbinden. Es bringt wenig, wenn Tausende Österreicherinnen zwischen 16 und 25 Jahren für etwas auf die Straße gehen, die alle aus derselben Blase stammen. So überzeugst du die breite Gesellschaft nicht. Eine Bewegung braucht neben Gewaltfreiheit auch Vielfalt, damit sie etwas bewegen kann. Das sagen Studien zu 70 Jahren Protestforschung.“ Seine Mutter habe das früh gespürt, erzählt er. „Als die ersten Klimakleber auftauchten, sagte sie: ‚Das ist zum Scheitern verurteilt. Das wird nichts.‘ Und am Ende hatte sie recht.“

Der Zorn der nächsten Generation

Als Simon Schwarz mit Anfang 20 Vater wurde, fand die elterliche Prägung Eingang in seinen Alltag. „Ich saß in Berlin, überfordert, mit meinem kleinen Sohn und hab nur gedacht: Er soll gesund aufwachsen“, erinnert er sich. Bereits kurz nach dem Kennenlernen bekam er mit Schauspielerin Nana Spier Sohn Samuel, heute 29 Jahre alt und Regisseur.

Während Schwarz damals kaum Aussicht auf Rollen hatte, brachte Spier als Synchronsprecherin das Geld nach Hause. Beim frischgebackenen Vater tauchten die Erinnerungen an die Eltern auf, die für frisches, unbelastetes Gemüse ins Mühlviertel gefahren waren. „Du berufst dich ganz natürlich auf das, was du mitbekommen hast“, sagt Schwarz. Heute versteht er, wie Haltung weitergegeben wird – nicht durch Belehrung, sondern durch Erleben.

Wie er in „Geht’s noch?“ schreibt, erlebte er die Katastrophe von Tschernobyl 1986 als prägend. Zum ersten Mal bekam er ein Gefühl für die Unersetzbarkeit eines gesunden Bodens. Er erinnert sich an die Nachrichtenbilder und wie Erwachsene plötzlich Angst vor Regen hatten. Daraus wuchs eine Haltung, die er ganz natürlich an seine Kinder weitergegeben hat. Sein zweites Kind mit Nana Spier, Tochter Helene, 26, studiert Geowissenschaften und ist engagierte Aktivistin. Das sei weder geplant noch absehbar gewesen, sagt Schwarz, obwohl Erklärungen zu Flussläufen und dem Leben von Kaulquappen oder Besuche auf Bauernhöfen für ihn als Vater wie selbstverständlich zum Alltag mit seinen Kindern gehört haben. „Wir haben sie keineswegs dogmatisch erzogen. Klar gab es Süßigkeiten!“

Heute ist Tochter Helene Aktivistin – radikal und fordernd. „Sie geht auf meine Generation los: ,Ihr habt versagt, ihr Männer, jetzt sind wir Frauen dran!‘ Da steckt viel Wut drin. Verständlich.“

Die Kapitalismusfalle im Feminismus

Wenn Simon Schwarz über Umweltaktivismus spricht, steckt darin auch ein Stück feministischer Geschichte. „Viele der Männer, mit denen meine Mutter gearbeitet hat, haben Karriere gemacht, die Frauen nicht“, sagt er. – Eine Ausnahme sei Freda Meissner-Blau gewesen, die freilich „männliche Strategien übernommen“ habe. Wie in der Politik oder Wirtschaft haben sich auch im Aktivismus patriarchale Typen durchgesetzt, beobachtet er. Feminismus betrachtet Schwarz als komplexes Thema, das sich nicht denken lasse, ohne den Kapitalismus zu hinterfragen.

„Wenn ein Paar ein Kind bekommt, verdient er meistens mehr, sie macht die berufliche Kinderpause. Das ist kein individuelles Versagen, das ist unserem System geschuldet. Das ist ein Kapitalismusproblem, das wir lösen müssen.“ Dass es bei ihm damals anders war und er beim Sohn blieb, sieht er nicht als heroischen Akt. „Meine Frau hat entgegen dem gesellschaftlichen System mehr verdient als ich, es war nur logisch, dass ich zuhause geblieben bin.“

Simon Schwarz als Bub

© Foto: PrivatGleichstellung scheitere allgemein an unserem ökonomischen System, stellt Schwarz fest. „Wir müssen begreifen, dass Kapitalismus Ungleichheit produziert – auch zwischen den Geschlechtern.“ Gleichzeitig seien sich die meisten Ökonomen einig, dass Kapitalismus endlich ist, die Frage sei nur, wie lange es noch geht.

Und die Lösung? „Wir könnten aufhören, an die neoliberale Erzählung zu glauben, dass jeder es schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt. Dass Milliardäre ihren Reichtum verdienen“, antwortet Schwarz. „Vielleicht sollten wir uns fragen, ob eine Gesellschaft, die so extreme Ungleichheit zulässt, überhaupt demokratisch ist und ob dieses System nicht der ganzen Gesellschaft extrem schadet. Das sind große Fragen – aber genau die müssen wir stellen.“

Ein neue Erzählung vom Glück

Den Traum vom Haus mit Garten, der viele Menschen begleitet, kennt Simon Schwarz gut. Klimafreundlich ist er freilich nicht. „Wir brauchen ein neues Verständnis vom guten Leben. Wir müssen lernen in neuen Bildern zu denken“, denkt Schwarz laut in Richtung von Lösungsstrategien. Das sei eine Aufgabe für Philosophen meint er. Und hat schon den nächsten Gedanken als Beispiel parat. „Unsere frühen Religionen haben die Erde als göttlich verehrt. Diese dünne Schicht Boden, die uns ernährt und dadurch Leben schafft. Kein Mensch hat je ein Wunder geschaffen, das so vollkommen ist wie die Natur. Diese Demut gegenüber der Erde zu entwickeln, wie es sie früher schon gegeben hat, würde uns als Gesellschaft guttun.“

Wir werden unseren Wohlstand nicht freiwillig zurückschrauben. Aber wir können lernen, ihn anders zu definieren, bevor uns eine Katastrophe dazu zwingt

Die Natur hat kein Problem. Nur wir

Geht es um Klimaschutz und Umweltbelange, ist das Thema Verzicht schnell auf dem Tisch. – Und auch die Feststellung, dass niemand freiwillig seinen Wohlstand zurückschrauben wird. Wenn es aber eine neue Idee davon gäbe, was Wohlstand bedeutet? Dafür bräuchte es andere Erzähler, als die heutigen, meint Schwarz. Dass Wissenschafter, die heute den thematischen Diskurs bestimmen, nur den Status quo und die Fakten aufzeigen, sei klar. Zuletzt hat Schwarz das selbst erlebt, als er mit einem Forscher für die Dokuserie „Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger“ am Gletscher bei der höchsten Forschungsstation Deutschlands unterwegs war. „Mit Sitzkissen, mitten im Eis waren wir da und er hat nüchtern geschildert: Sie wissen, dieser Gletscher ist in ein paar Jahren weg, der Berg wird ohne Permafrost auseinanderbrechen.“ Für die Natur sei das kein Problem, sagte der Wissenschafter, nur für die Menschen.

„Da ist mir klar geworden: Wir brauchen neue Erzähler – Menschen, die aus solchen Fakten Geschichten machen, die Hoffnung wecken. Philosophie, Kunst, – alles muss zusammenkommen. Wir werden unseren Wohlstand nicht freiwillig zurückschrauben. Aber wir können lernen, ihn anders zu definieren, bevor uns eine Katastrophe dazu zwingt.“

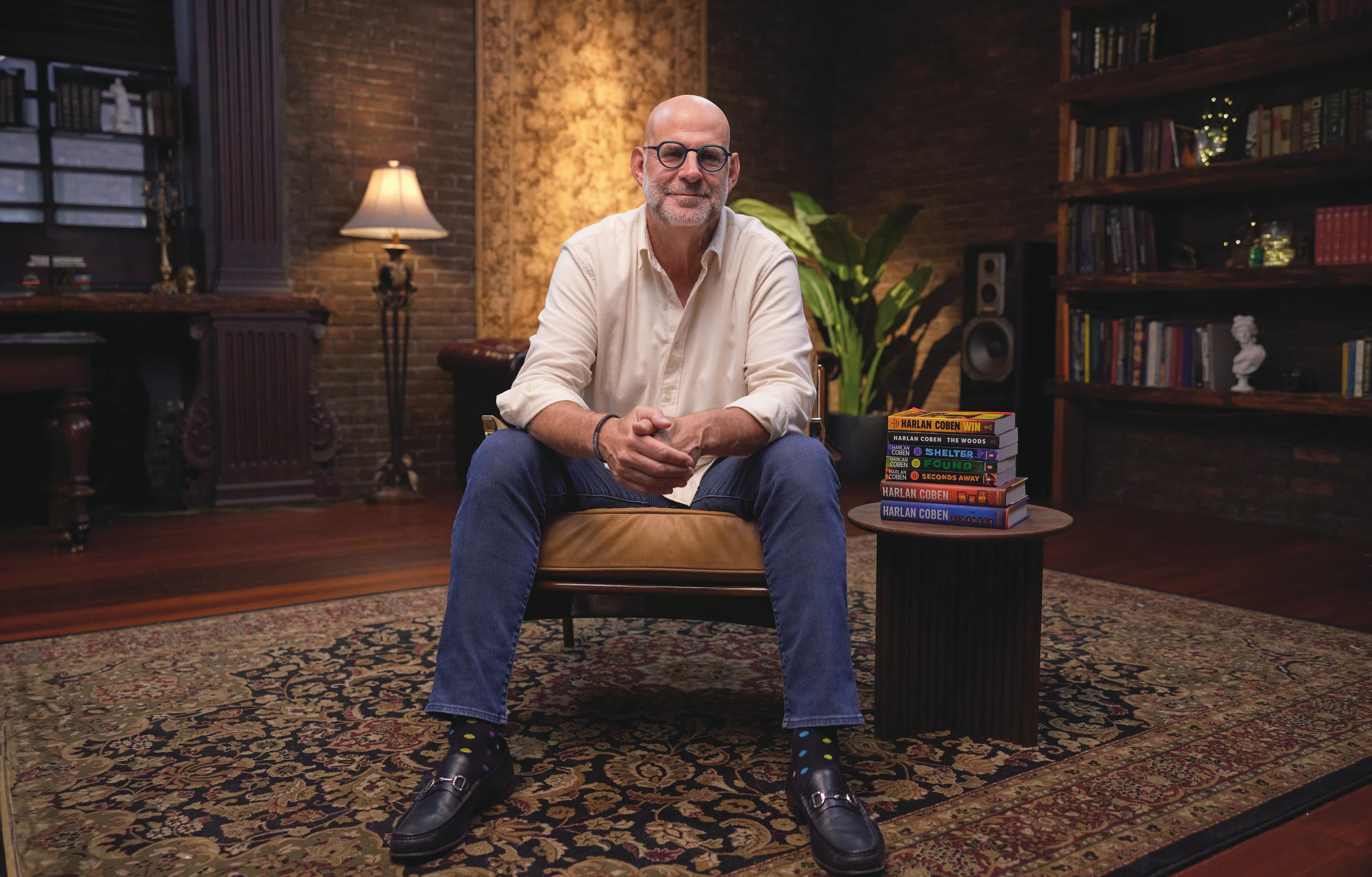

Das Buch

Schauspieler und Kabarettist Simon Schwarz erzählt vom Aufwachsen mit einer engagierten Umweltschützerin als Mutter, von seinem Engagement für die Umwelt und dem täglichen Ringen mit dem eigenen Anspruch: „Geht’s noch? Betrachtungen eines Überforderten“.

Ueberreuter, € 25,–

Die Handlungsfähigkeit Einzelner

Bleibt die Frage, wie viel Verantwortung der engagierte Schauspieler beim Einzelnen sieht – und wie viel in Händen der Politik. „Politik ist gefordert, ja, aber sie reagiert nur auf Druck“, sagt Schwarz. „In einer Demokratie ist sie abhängig von uns Wählerinnen und Wählern. Wenn wir als Gesellschaft nicht klar signalisieren, dass uns dieses Thema wichtig ist, wird nichts passieren.“

Ein Kreis schließt sich an diesem Punkt, denn das Thema unterstreicht die Wichtigkeit von außerparlamentarischen Bewegungen, wie sie einst Simon Schwarz’ Mutter gegründet hat. „Wir können vor dem nächsten Wahlkampf signalisieren, dass es unabhängig von Parteien das Thema Umwelt gibt, das uns wichtig ist. So können wir die Politik zwingen, es ins Wahlprogramm aufzunehmen. Das ist die Handlungsfähigkeit des Einzelnen“, beschreibt Schwarz.

Er zitiert eine Studie, die besagt, eine Bewegung sei erfolgreich, wenn nur 3,5 Prozent der Bevölkerung aktiv werden. Schwarz: „In Österreich wären das 300.000 Menschen, gar nicht so viel. Dafür muss niemand seinen Job kündigen, nur sichtbar werden, Haltung zeigen, in Diskussion mit seinem Umfeld gehen.“

Ein guter Anfang

Geht Simon Schwarz, den im deutschsprachigen Raum allein mehr als 10,5 Millionen Kinobesucher der EberhoferKrimiserie bestens kennen, etwa in einer neuen Rolle, der des Aktivisten, an den Start? „Eine neue Rolle?“, wiederholt er die Frage. „Nein. Man hat mir sogar gesagt, das Thema sei ein Ladenhüter.“ Es ist ihm egal, er hat es trotzdem in „Geht’s noch?“ unterhaltsam niedergeschrieben.

Er gesteht ganz offen im Untertitel seine Überforderung mit den Aufgaben ein, vor denen die Menschheit aktuell steht. Dies verbindet ihn mit vielen anderen. „Ich bin nicht perfekt, ich bin überfordert wie viele andere auch. Ich hoffe, dass ich einen Dialog starten kann. Denn ich glaube, wir sind mehr, die empathisch denken. Wenn wir diese Mehrheit aktivieren, dann bewegt sich etwas.“

Steckbrief

Simon Schwarz

Simon Schwarz, geboren 1971 in Wien, absolvierte u. a. eine Schule für Tanztheater in der Schweiz, nahm Schauspielunterricht in Zürich und Berlin. 1998 gewann er für seine Rolle im Film „Die Siebtelbauern“ den Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsdarsteller. 2013 und 2014 war er als Teufel in der Jedermann-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Seit 2013 spielt er in den erfolgreichen Verfilmungen der Franz-Eberhofer-Krimis (zuletzt „Rehragout-Rendezvous“, 2023) von Rita Falk den kauzigen Privatdetektiv Rudi Birkenberger. Im Jänner 2024 feierte er mit dem Programm „Das Restaurant“ mit Manuel Rubey Kabarettpremiere. Schwarz ist mit Regisseurin Alexandra Makarová verheiratet und Vater von drei Kindern

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/25 erschienen.