Über zehn Jahre Wanda sind eine Geschichte von Euphorie und Ekstase. Auch eine Geschichte von Abstürzen und Abschieden. Beide schreibt Marco Wanda in seinem ersten Roman so eindrücklich nieder, dass es wehtut. Beim Schreiben sei er sich selbst begegnet, sagt er. Diese Beziehung zu sich sei im Leben die wichtigste. Das hat er gelernt.

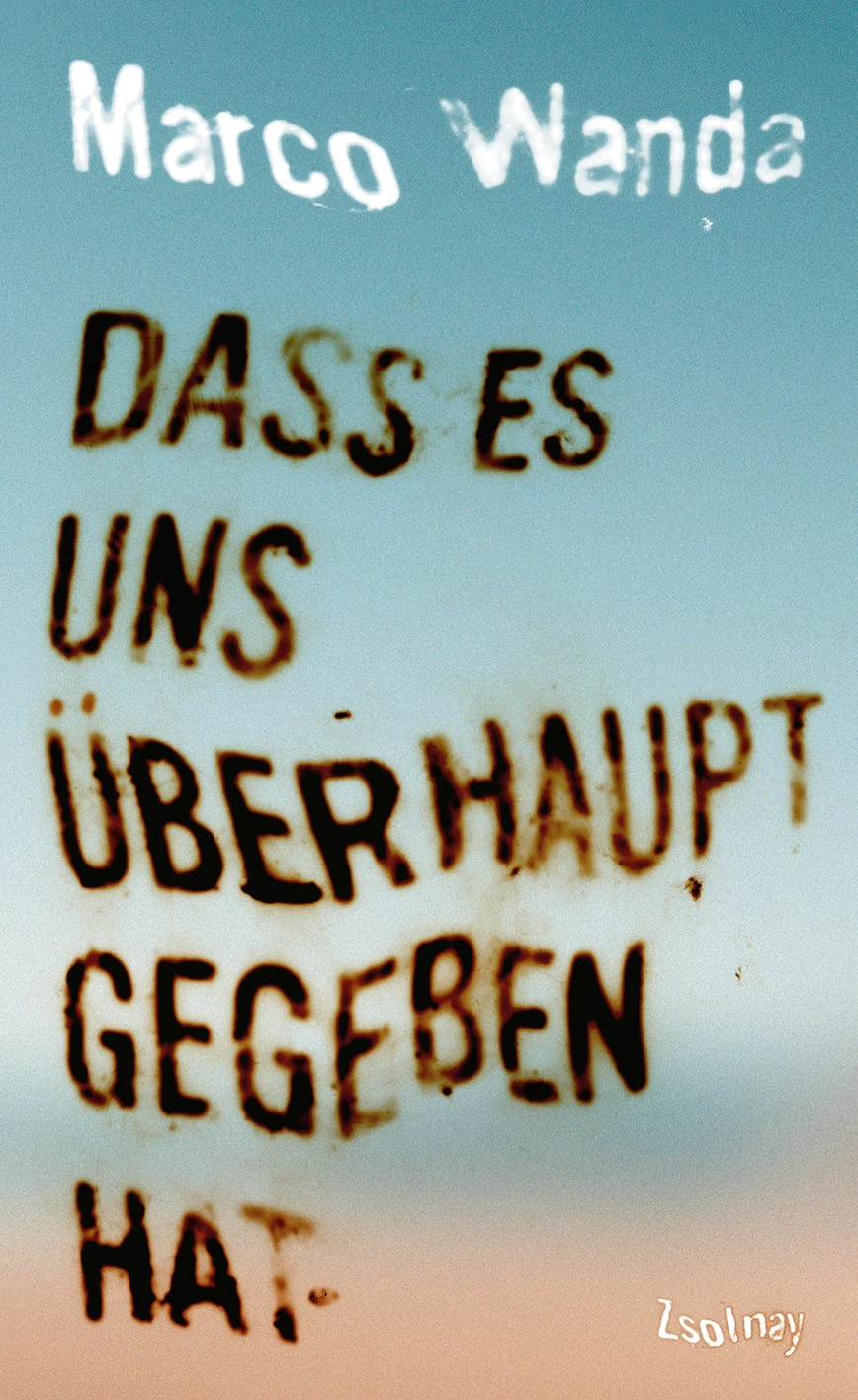

Am Ende steht die Hoffnung. Das gilt für den Debütroman von Marco Wanda, in dem er schonungslos die lebensbedrohlichen Rockstar-Klischees beschreibt, die zu leben sich die Band nicht wehren konnte – und wollte. Es gilt auch für das Weitermachen nach den Abschieden von Bandgefährte Christian Hummer und Marco Wandas Vater, Werner Fitzthum. Beide starben vor über zwei Jahren binnen weniger Monate. Auch das Gespräch, zum Erscheinen von Wandas Roman „Dass es uns überhaupt gegeben hat“, schließt mit einem hoffnungsspendenden Gedanken.

Im Buch erzählt Wanda von den fünf Freunden, deren Plan, mit einer Band Musikgeschichte zu schreiben, aufgeht. Von Freundschaft und von Konzerten als Festen des Lebens. Von lebensveränderndem Drama, das die Band an die Grenze des Ertragbaren bringt. In einer Schlüsselstelle beschreibt Marco Wanda die Zeit, als nach dem überlebensgroßen Hype und großer mentaler Belastung eine Entfremdung zwischen den Mitgliedern spürbar wird:

Es ist Frühling 2019. Keyboarder Christian Hummer hat seine Krankheit vorerst erfolgreich bekämpft. Mit Bassist Ray Weber widmet er sich neben Wanda seiner Band LoeweLoewe. Der Ausstieg von Schlagzeuger Lukas Hasitschka schwelt unter der Oberfläche. Es sind Wandas Gedanken aus dem Buch über diese krisenhafte Zeit, mit denen wir unser Gespräch beginnen:

„Wir werden von allem geleitet, was wir nicht wissen wollen. Was wir nicht wissen wollen, versammelt sich und ruft in unsere Wüste der Unwissenheit. Meistens ist das, was wir nicht wissen wollen, etwas, das uns kränkt oder verletzt. Davor laufen wir davon, immer tiefer hinein in die Wüste unserer Unwissenheit, schlagen unsere Zelte auf und verwechseln Ruhe mit Erlösung.“

Was wissen Sie heute, was Sie 2012 vor dem Durchbruch mit „Amore“ nicht gewusst haben?

Mir ist im Schreiben dieses Buches klar geworden, dass der Mensch sich nur mit sich versöhnen kann und eine Beziehung zu sich aufbauen kann, indem er sich einfach einmal anschaut, sich selbst sieht und sich wirklich begegnet. Das ist mir beim Schreiben passiert.

Ist der Stellenwert Ihres ersten Romans also der einer Versöhnung?

Unter anderem. Ich bin mir beim Schreiben selbst begegnet. Ich bin auch nochmal allen Menschen begegnet, die ich kenne, die ich liebe. Allen, die mein Leben so positiv verändert haben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alle großen Veränderungen in mir, in meiner Lebensart und in meiner Karriere immer von anderen Menschen in mein Leben getragen wurden. Ich habe bis heute von Begegnung zu Begegnung gelebt und war zu jeder Zeit offen dafür.

Sie erzählen von den großen Erfolgen und von Exzessen, die an Schlachtfelder erinnern. Man gewinnt den Eindruck, dass es physisch und psychisch extrem anstrengend war, diese Band und diese Karriere heil zu überstehen. Wie konnte es so weit kommen?

So eine Karriere im Rock’n’Roll, wie sie nur alle hundert Jahre jemandem passiert, ist serious business. Sie folgt einer Gesetzmäßigkeit, der man sich nicht entziehen kann, wenn man mittendrin ist. Es ist unmöglich, sich gegen diese Energien zu verschließen und das wollten wir auch nicht. Es wäre absurd gewesen zu versuchen, gegen diesen heftigen Energiestrom zu schwingen. Wir haben mit Mitte 20 zum Glück die Lebenseinstellung gehabt, einfach mit diesem lauten Rausch mitzufließen. Letzten Endes hat alles unser Leben zum Positiven verändert. Mein Fazit ist nicht, dass daran irgendetwas falsch war oder ich unzufrieden bin. Darüber hinaus ist es unabänderlich.

Warum braucht so eine Karriere Alkoholismus und Sucht? Geht es darum, manches besser auszuhalten? (Anm: Wanda beschreibt sich im Roman als ehemaligen Alkoholiker und Süchtigen).

Das habe ich mich nie gefragt und beim Schreiben auch nicht reflektiert. Ich habe dokumentiert, wie so eine Karriere von innen aussieht, ohne es zu bewerten. Die Lesenden haben die Chance, sie mit literarischer VR-Brille zu erleben und für sich zu entscheiden, was sie damit machen. Unsere Bandbiografie ist freilich sehr speziell, weil wir fast von Anfang an mit einer schweren Krankheit gelebt haben, an der einer von uns gestorben ist. Das war speziell. (Anm.: Keyboarder Christian Hummer erkrankte 2017 an Blutkrebs) Dass eine derartige Tragödie zu einem Zeitpunkt passiert, an dem es nur bergauf geht, hat uns das Interesse an diesem Aufstieg genommen. Im Inneren hat uns die Karriere jahrelang gar nicht beschäftigt, sondern nur die Frage: Überlebt einer von uns die nächste Woche? Den nächsten Monat? Das nächste halbe Jahr?

Konnte die tiefe Freundschaft in der Band, von der Sie auch schreiben, in Ausnahmesituationen etwas retten?

Ich habe nicht den Anspruch, dass mich jemand rettet, außer ich selbst. Wenn dein Vater stirbt, musst du allein damit umgehen. Du kannst dich öffnen, du kannst mit Menschen darüber reden, aber letzten Endes bist du allein mit dir. Alles, was ich aus den Schicksalsschlägen in den letzten zwölf Jahren gelernt habe, ist, dass die Beziehung zu einem selbst die wichtigste ist. Man kann weder einer Person noch einem Kreis an Menschen umhängen, dass sie einen retten oder heilen.

„Ihr seid alle hübsche Menschen, aber schaut euch in den Spiegel, bis ihr euch erkennt.“ Das sagte André Heller beim gemeinsamen Elbphilharmonie-Konzert 2024 zu Ihnen und anderen Künstlern. Danach trafen Sie die Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken. War das der Wendepunkt?

Es wäre ein schöner Mythos, wenn André Heller verantwortlich wäre, dass ich nichts mehr trinken wollte. Die Begegnung war eher der letzte Anstoß, der in mir die aufsteigende Erkenntnis freigelegt hat, dass ich auf dem Kurs in die Hölle bin, wenn ich weiter trinke. Im selben Atemzug möchte ich sagen, dass ich mich öffentlich nicht weiter zum Thema Alkoholismus äußern werde, weil ich es in einem Land wie Österreich für ein hoffnungsloses Unterfangen halte, den Menschen zu erklären, dass Alkohol gefährlich ist.

Wir alle leiden unter dem Kapitalismus. Ich spüre es in der Seele

Sie wollen nicht als Prediger wahrgenommen werden.

Ich halte es für hoffnungslos. Unsere ganze Kultur baut darauf auf, Alkoholkonsum gesellschaftsfähig zu halten und uns gegenseitig zu bestärken, dass es völlig normal ist, immer noch einen zu trinken.

Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Dass sie sich partout nicht mit sich selbst beschäftigen möchte. Wir leben – unter anderem – im Zeitalter der Vermeidung. Vielleicht, weil die Anforderungen an uns gestiegen sind und im Vergleich zu den 60er- und 70er-Jahren sehr hoch sind. Der Turbo- und Leistungskapitalismus zeigt seine Schattenseite, das permanente Funktionieren-müssen. Wir alle leiden unter dem Kapitalismus. Ich spüre es in der Seele.

Sie sind hin und wieder in Paris oder New York abgetaucht, um die Anonymität zu genießen. Wie groß ist das Ausmaß dessen, was da verloren ging durch den Erfolg?

Im Schreibprozess war es für mich essenziell, immer wieder vom Handlungsstrang, der ja immer dramatischer wird, wegzuschreiben. Die Reiseberichte haben mich beim Schreiben entlastet. Das waren herrliche Spaziergänge, nochmal nach Paris, nochmal nach London.

Waren die Reisen damals auch wichtig, um abseits der ständigen Bewertung sich selbst zu spüren?

Klar, als alles angefangen hat, war ich Mitte 20, meine Persönlichkeit war nicht ausgereift. Ich wusste über lange Strecken nicht mehr, wer ich bin. Die Reisen haben mir geholfen, zu mir zu finden.

Für Wanda gab es eine Zeit lang nichts zwischen Liebe und Hass. Macht diese permanente Bewertung die eigene Welt auch kleiner?

Es kann sie kleiner machen, aber auch größer. Das kann sogar in seiner vollen Ambivalenz nebeneinanderstehen. Ich erinnere mich durchaus an ein Leben, bevor ich berühmt war und es gibt Probleme, die ich auch vor dieser Karriere hatte. Es hat mich nicht entmenschlicht oder aus der Gesellschaft gerissen, dass ich Erfolg habe. Zumal ich gelernt habe, dass alles eine Frage der Perspektive ist. Wenn man jung ist und schnell berühmt wird, hat man das Gefühl, die Linse ist permanent auf einen gerichtet. Wenn man älter wird, merkt man: Manche Menschen kennen mich, aber hundertmal mehr Menschen kennen mich nicht. Diese Einstellung hat mir geholfen, nicht den Verstand zu verlieren oder komische Karriereausrutscher hinzulegen.

Das Buch

„Dass es uns überhaupt gegeben hat“ ist das literarische Debüt von Marco Wanda. Der Wanda- Frontman erzählt ungeschönt von der intensiven Reise der Band zum Erfolg, von Euphorie, Einsamkeit und ungesunden Bewältigungsstrategien. Bestechend ehrlich.

Ist es kein Ausrutscher, ein halbes Dorf zu zerstören, wie Sie schreiben?

Das war mehr als ein Ausrutscher, das war ein Car-Crash.

Was haben Sie beim Niederschreiben über diese Szene gedacht?

Ich dachte im Rückblick: Mein Gott, ist das normal. Die Vandalismusakte in dieser Gesellschaft in meiner Generation ist sehr groß. Es ist nicht cool, es ist nicht schön und es ist nicht richtig, aber für mich war es Beweis für ein Stück Normalität. Man reagiert auf die Anforderungen dieser Welt. Das ist falsch, aber herleitbar. Andere treten zu Hause gegen den Kühlschrank oder spielen ein Computerspiel, in dem sie simuliert Menschen abschlachten. Auch das ist ein Umgang mit der Realität.

Haben Sie den guten Umgang mit dem öffentlichen Ich gefunden?

Den muss ich noch immer finden. Der Teil meines Lebens, der öffentlich ist, ist mir zutiefst unangenehm, aber part of the job. Ähnlich wie mein Vater – darüber haben wir öfter gesprochen – habe ich mich immer als Person in der zweiten Reihe verstanden. Es ist hochinteressant, dass ich seit zwölf Jahren in der ersten Reihe stehe, was meinem Wesen gar nicht entspricht. Was mir das Leben dafür schenkt, ist es ohne Frage wert.

Sie beschreiben Ihren Vater als größten Wanda-Fan. Was hat er an der Band geliebt?

Mein Vater war in seiner Jugend auch Teil der Rock’n’Roll-Kultur, er war Nachtclubbesitzer. Zum Journalisten hat ihn das humanistische Versprechen gemacht, etwas zu tun, das Menschen zusammenbringt. Er hat in jeder Station seines Lebens versucht, Menschen zusammenzubringen. Das hat ihn, glaube ich, zum Wanda-Fan gemacht. Er hat seine Werte in der Philosophie dieser Band wiedergefunden.

Ist das etwas, das in der Band weiterlebt, etwas, das Sie von ihm mitnehmen?

Ja. Ich habe das große Glück, dass ich meinen Vater nie abgelehnt habe. Er hat auch keinen Anlass dazu gegeben, dass ich mich von ihm befreien hätte müssen. Die Beziehung zu meinem Vater war eine sehr, sehr schöne.

Den humanistischen Gedanken, Menschen zusammenzubringen, beschreiben Sie als Kern der Bandphilosophie. Ihre Zeit in Kairo zur Arabischen Revolution 2011 hat sie geprägt. Können Sie das erklären?

In meinem Selbstverständnis tragen Künstler, wie viele andere, eine Verantwortung, die Demokratie zu schützen. In meiner Zeit in Kairo habe ich mich in dieser Philosophie bestätigt gefühlt, weil ich gesehen habe, was am Ende einer Spaltung auch stehen kann: der Zusammenbruch einer Gesellschaft und damit verbunden abscheuliche Verbrechen. Das wünsche ich mir nicht für unsere Demokratie in Europa, deswegen bin ich als Künstler bemüht, Brücken zu bauen.

Wir können Andersdenkende nicht auslöschen wollen. Ich möchte nicht einen veritablen Teil dieser Gesellschaft verleugnen und diffamieren. Das halte ich für gefährlich. Ich möchte in ein Zeitalter finden, in dem wir das Gemeinsame suchen und betonen.

Verändert die krisenhafte Welt denn das Lieder-Schreiben?

Ich bürde mir nicht auf, diese Welt verändern zu müssen. Ich kann einen Beitrag leisten, den man bemessen kann, wie man will

Schreiben Sie an neuen Songs

Ja, ich differenziere nicht zwischen literarischem Schreiben und musikalischem Schreiben. Die große Liebe meines Lebens ist es zu schreiben, egal was.

Wanda 2024 zum Erscheinen des Albums „Ende nie“, ihr erstes als Trio

Was sehen Sie, wenn Sie die Band Wanda heute – zu dritt statt wie anfangs zu fünft – betrachten?

Mittlerweile finde ich, dass wir uns zu dritt gut ergänzen. Mein Kopf ist meistens über den Wolken. Der Ray ist ein Mensch, der uns gerade vorlebt, dass es ein echtes Leben mit familiärer Verantwortung gibt. Und der Manu erinnert uns seit 14 Jahren daran, dass es nur darum geht, wie unsere Musik sich gestaltet. So ergänzen wir uns wunderbar.

Können Sie sich ein Leben ohne die Bühne, etwa als Autor, vorstellen?

Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber letzten Endes entscheidet sich alles von selbst, wenn es so weit ist. Ich versuche, mein Leben nicht mehr über das Denken zu begreifen, sondern über das Gefühl. Wo es sich gut anfühlt, da werde ich sein, das kann ein Land sein, ein Mensch, eine Gruppe, eine Philosophie. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Dann will ich Teil davon sein. Was sich nicht gut anfühlt, das mache ich nicht. So einfach ist das … wenn es so einfach wäre.

Marco Wanda, 38

Marco Wanda, eigentlich Marco Fitzthum, kam 1987 in Wien zur Welt. Er studierte Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst, bevor er als Bandleader von Wanda, der „vielleicht letzten wichtigen Rock’n’Roll-Band unserer Generation“ (Musikexpress), zigfach gold- und platingekrönte Erfolge im deutschsprachigen Raum einfuhr.

Hits wie „Bologna“ (2014), „Bussi Baby“ (2015) und „Columbo“ (2017) wurden zu Hymnen einer Generation. Die Band half maßgeblich, ein neues Selbstbewusstsein österreichischer Popkultur zu etablieren