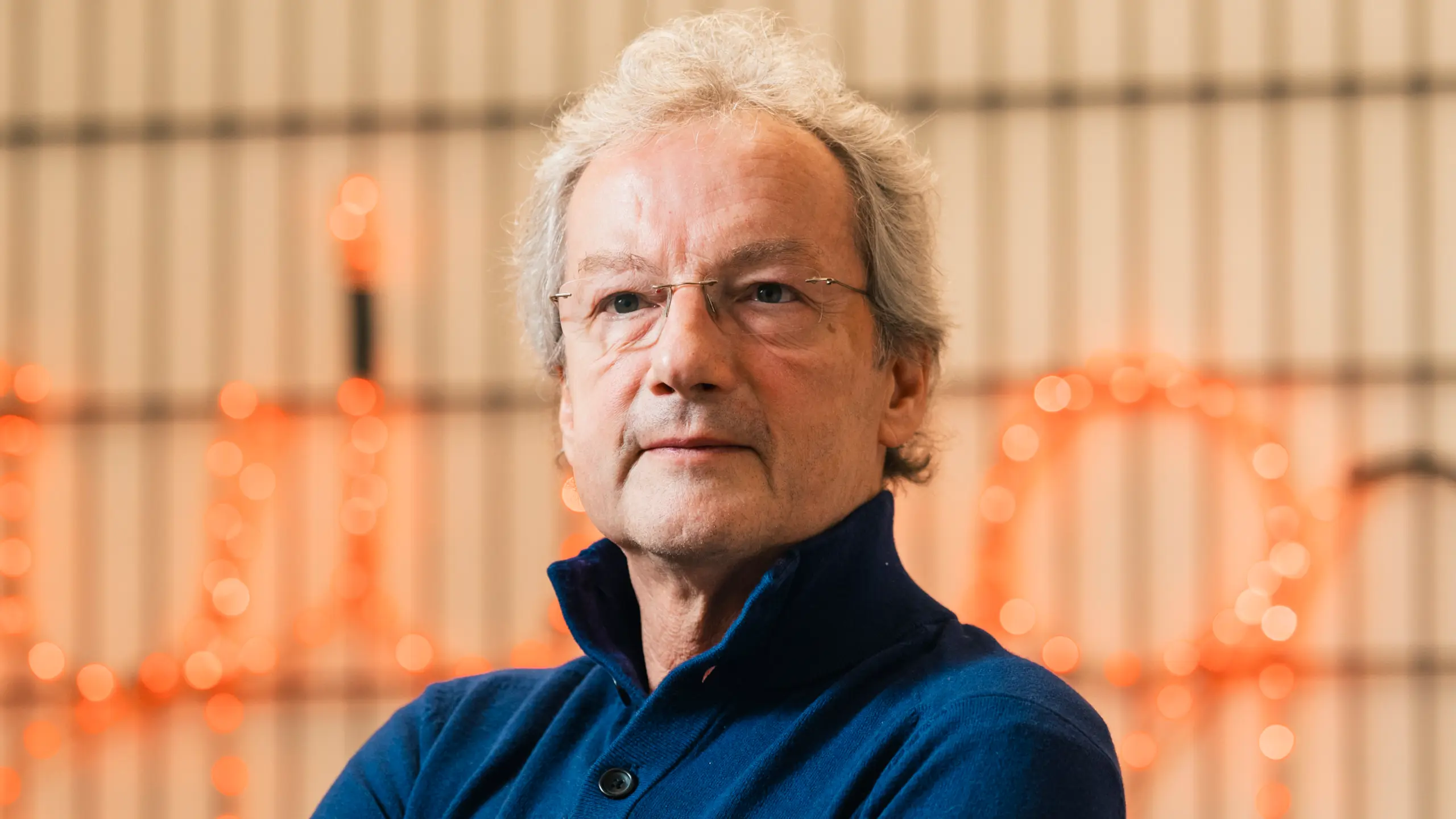

Dass er die „Fidelio"-Premiere am 16. Dezember würde dirigieren können, war alles andere als geklärt. Seit seiner Krebsdiagnose anno 2023 hat Franz Welser-Möst, 65, eine qualvolle, aber letztlich erfolgreiche Therapie mit elf Aufenthalten in der Notaufnahme hinter sich. Dem Jahresereignis der Staatsoper ist auch wegen Nikolaus Habjans Regie ungeheure Aufmerksamkeit sicher.

Noch mehr Botschaft als Beethovens einziger Oper hat man nur noch seiner „Neunten“ aufgeladen. Vorzeigehumanisten unter den Mächtigen haben „Fidelio“ ebenso für sich reklamiert wie die hässlichsten Schurkendiktatoren. Klar, das Hauptthema ist der dehnbare Begriff der Freiheit, die Überwindung von Willkür durch Zivilcourage, die am Ende im Auftrag eines edlen Herrschers belohnt wird.

Dass die Heldengestalt auch noch eine Frau ist, tut ein Übriges: Die Gattin eines verschleppten Aufdeckers schleicht sich in Männerkleidern ins Gefängnis ein. Und am Ende steht der Triumph der Hoffnung, die als „letzter Stern“ ans Ziel leuchtet. 55 Jahre nach der Premiere der Inszenierung unter Otto Schenk und Leonard Bernstein wagt sich die Wiener Staatsoper an die Neuinszenierung des kaum umsetzbaren Werks zwischen naiver Spieloper und Erlösungsapotheose, verbunden durch Prosapassagen, die ebenso unsprechbar wie unverzichtbar sind.

„Fidelio“ an der Wiener Staatsoper

Beethovens einzige Oper wird 55 Jahre nach der Premiere der Inszenierung von Otto Schenk und Leonard Bernstein am 24. Mai 1970 wieder im Haus am Ring aufgenommen. Damals sangen u. a. James King, Gwyneth Jones, Theo Adam und Lucia Popp.

Die Neuinszenierung am 16. Dezember 2025 ist Franz Welser-Möst und Nikolaus Habjan anvertraut. Es singen Malin Byström (Leonore), David Butt Philip (Florestan), Christopher Maltman (Pizarro), Tareq Nazmi (Rocco), Florina Ilie (Marzelline), Daniel Jenz (Jaquino) und Simonas Strazdas (Minister).

Die Premiere findet am 18. Dezember 2025.

Nikolaus Habjan inszeniert. Er hat sich mit seinem subtilen Wechselspiel von Puppen und Menschen an die Spitze der deutschsprachigen Opern- und Theaterregie gearbeitet. Auch diesmal, so hat er News im Sommer anvertraut, werden Puppen die vielschichtigen Identitäten des Ehepaars sichtbar machen. Politische Banalität von Hitler bis Putin wird streng vermieden. Es geht um das Innenleben der Personen.

Für die musikalische Gestalt steht der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst, 65, der aus dem Prinzip Hoffnung in den vergangenen beiden Jahren nicht weniger als das Überleben geschöpft hat. Im Gefolge einer Krebsdiagnose musste er zwei Staatsopern-Premieren, „Zauberflöte“ und „Turandot“, zurücklegen. Die am Ende erfolgreiche Immuntherapie war mit unmenschlichen Schmerzattacken verbunden. Aber er dachte nie an Resignation.

Maestro, „Fidelio“ führt aus tiefem Dunkel ins Licht. Das Schlüsselwort ist „Hoffnung, die wir in dieser Zeit dringend brauchen können. Ist das auch in Habjans Inszenierung so oder wählt ihr ein skeptisches Finale, wie es zuletzt in Mode war?

Die Inszenierung ist unglaublich optimistisch. Habjan hat den Schluss so angelegt, dass der „Engel Leonore“ als Zeichen der Hoffnung ganz groß im Raum steht. Er führt die Personen millimetergenau, und dafür ist man heutzutage einfach nur dankbar. Denn „Fidelio“ ist keine Oper im herkömmlichen Sinn, sondern ein idealistisch-philosophisches Statement, wie es Beethoven gerne macht. Und diese philosophische Dimension zumindest erspürbar zu machen, ist eine Riesenherausforderung.

Das Paar Leonore und Florestan ist mit Puppen aufgedoppelt?

Ja. Die Puppen agieren und die Sänger, Malin Byström und David Butt Philip, repräsentieren das Innenleben der Figuren. Das geht schön auf, auch in den Dialogen, die einfach nicht gut sind und an die Paulus Hochgatterer die Hand gelegt hat. Das Ziel war, sie so zu verändern, dass man das nicht groß merkt. Sie werden aber trotzdem auf ein besseres Niveau gehoben und verknappt, weil auch Schauspieler dabei sind und Teile des Textes sprechen. Durch diese Aufteilung werden die Sehnsucht, das Mitleid, die Empathie mit den Figuren erfahrbar.

Die 3. Leonoren-Ouvertüre vor dem letzten Bild wird Gerüchten zufolge nicht gespielt …

Die bleibt natürlich. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das nur, wenn die Leonoren-Ouvertüre* drin ist. Übrigens führe ich sie auch im philharmonischen Abonnementkonzert auf. Einmal habe ich sie weggelassen, in einer konzertanten Aufführung. Da fehlt der Schwung für das Finale, in dem es ja ekstatisch werden muss.

Leonoren-Ouvertüre

Beethoven schrieb mehrere Fassungen seiner einzigen Oper mit insgesamt vier Ouvertüren. Die großartige dritte mit ihrem ekstatischen Aufschwung vom Dunkel zum Licht wird traditionell zwischen dem Kerkerbild und dem erlösenden Schlussbild gespielt und entfaltet enorme Wirkung.

Manche Stammbesucher wetzen jetzt schon die Messer gegen die Produktion, weil sie ihre Schenk-Inszenierung nicht hergeben wollen. Dabei fand er sie selbst nicht besonders gut.

Der „Fidelio“ ist jetzt meine 91. Premiere. Das heißt, ich habe viel gesehen und viel erlebt, was Regisseure anbelangt. Otto Schenk war genial, und auch er hat genau gewusst, dass keinem alles gelingt. Aber ich finde es historisch gesehen interessant, wie so eine Inszenierung zur heiligen Kuh wird. Wir haben sie seit 55 Jahren, und jetzt fällt sie auch schon auseinander. Man muss irgendwann einmal etwas Neues machen.

Jetzt sagen Sie uns etwas viel Wichtigeres. Wie geht es Ihnen?

Hervorragend. Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach. Seit Mitte August bin ich wieder voller Energie. Die Philharmoniker waren zu Recht ein bisschen besorgt, ob unsere Tournee (3. bis 13. September, mit Stationen in London, Luzern, Paris, Ljubljana, Anm.) stattfinden kann. Ich glaube, es haben sich dann alle gewundert, mit wie viel Energie ich bis zum letzten Akkord der Tournee durchgehalten habe, aber ich habe nicht nur durchgehalten. Ich bin wieder voll fit.

Heißt das, der Krebs ist weg?

Der wurde beseitigt, aber das große Problem waren die Folgeerscheinungen der Immuntherapie. Die treten nur höchst selten auf.

Ich war zwischen September ’24 und Ende März ’25 elfmal in der Notaufnahme. Mann muss das Schicksal annehmen, das ist der erste Schritt, um damit umzugehen

Wie äußert sich das?

Mit unglaublichen Schmerzattacken. Deshalb musste ich Premieren hier absagen. Ich war zwischen September ’24 und Ende März ’25 elfmal in der Notaufnahme. Es waren viele Ärzte, echte Koryphäen, damit beschäftigt, aber niemand wusste, woher das kam. Zufällig bei der letzten OP Anfang April wurde die Ursache der Schmerzattacken gefunden und beseitigt. Es war eine winzige Entzündung. Aber nach all den schweren Behandlungen braucht der Körper Zeit, das zu verarbeiten. Ich habe es dann im Mai in Cleveland probiert. Die erste Woche ging es mir sehr gut, die zweite nicht mehr so und in der dritten habe ich mich nur mehr durchgeschleppt. Aber im August beim Bergsteigen habe ich gemerkt, jetzt geht es mir richtig gut.

Haben Sie jemals daran gedacht aufzugeben?

Nein, aufgeben gibt es nicht.

Sie haben nie die Hoffnung verloren, um zum Wort der Stunde zurückzukehren?

Man muss das Schicksal annehmen, das ist der erste Schritt, um damit wirklich richtig umzugehen. Es gibt diese Sprüche wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich habe nie an so etwas gedacht. Neulich habe ich einen Satz gelesen, der mich bewegt hat: Nur die Unzufriedenen haben Angst vor dem Tod.

Was heißt das?

Mein Freund Günter Voglmayr, Flötist bei den Philharmonikern, starb mit 42 Jahren am Krebs. In seiner letzten Woche hat er mir gesagt: Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe noch mit Bernstein gespielt, mit Karajan und, und, und. Es geht ja nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Natürlich denkt man über Endlichkeit nach. Mir wurde damals sofort psychologische Unterstützung angeboten, aber das brauchte ich nicht. Als man mir sagte, das sei ein mindestens eineinhalbjähriger Prozess, war meine erste Reaktion, alles in dieser Zeit abzusagen. Aber der Arzt hat mir geraten weiterzuarbeiten, wie ich kann, denn das gibt meinem Leben Sinn. Das habe ich dann auch versucht, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg.

Wie lang bleiben Sie denn noch Chef in Cleveland?

Diese und nächste Saison. Dann war ich 25 Jahre dort. Das Orchester hat eine Liste von Stücken zusammengestellt, die sie unbedingt mit mir spielen wollen. Das fand ich ganz rührend. Sie haben auch gesagt, ich muss unbedingt jedes Jahr wiederkommen.

Werden Sie ein anderes Orchester übernehmen?

Nein. Wenn ich in Cleveland aufhöre, war ich 41 Jahre in Chefposition – auch mit allen Kompromissen, die eine Führungsrolle mit sich bringt. Es stehen künftig sehr schöne Projekte an. In der Staatsoper gibt es für jedes Jahr bis zum Ende von Bogdan Roščićs Amtszeit Pläne, auch mit den Wiener Philharmonikern. 2028 ist Schubert-Jahr. Da gibt es Pläne mit dem Musikverein, mit dem Konzerthaus, mit dem Gewandhaus in Leipzig, auch die Dresdner Staatskapelle hat mir geschrieben.

Im Augenblick präsentiert sich Trump als Hoffnung der Welt, das Wort verlässt uns in diesem Gespräch offenbar nicht mehr. Was zeigt uns denn diese Absurdität?

Wir sind in der Gefahr, dass sich gesellschaftlich gesehen jeder auf sich selbst zurückzieht. Wir müssen uns aber immer einem Anspruch stellen und der ist im Moment, Hoffnung und Empathie zu verbreiten. Deshalb bin ich Bogdan Roščić auch unglaublich dankbar. Ich habe zwei Premieren hintereinander hier abgesagt. Aus meiner 40-jährigen Berufserfahrung weiß ich, es gibt nicht viele Intendanten, die das Risiko bewusst eingehen, einem dann noch eine dritte anzuvertrauen. Das ist Haltung, das ist Mitmenschlichkeit. Diese zwei Dinge, finde ich, muss man jetzt von uns verlangen.

Spüren Sie in Cleveland das zerstörerische Wirken Trumps?

Nein. Was die Europäer nicht verstehen, Amerika ist anders aufgebaut als ein Land in Europa. Die einzelnen Bundesstaaten haben wesentlich mehr Gestaltungsraum als ein Bundesland in Deutschland. Amerika ist eine Ansammlung von Inseln, und Cleveland ist auch so eine Insel. Wir können uns über Zuspruch und Publikumsinteresse und auch im Finanziellen nicht beklagen. Trump beeinträchtigt unseren kleinen Betrieb überhaupt nicht.

Und der plötzlich über die Welt schwappende Antisemitismus?

Plötzlich? Um politisch in solchen Zeiten Erfolg zu haben, hat man immer ein Feindbild gebraucht. Gegen etwas zu sein, ist leicht, für etwas zu sein, hat mit Haltung zu tun, das ist wesentlich schwieriger. Die Populisten wissen das ganz genau. Aber wo sind ihre großen Lösungsvorschläge für die Gesellschaft? Wo soll man denn in zehn Jahren sein?

Das Prinzip in Österreich lautet immer: Wir brauchen mehr Geld. Aber glauben Sie, Anton Zeilinger wäre dort, wo er ist, wenn es nur ums Geld gegangen wäre?

Und in Österreich? Macht Ihnen die Regierung irgendwelche Hoffnung? Viele sind gerade dabei, sie zu demontieren, um etwas viel Schlimmerem den Weg zu bereiten, nicht?

Ich glaube, alle, die noch einen Rest von konstruktivem Denken haben, müssen sich zusammentun. Es liegt an jedem Einzelnen, Haltung zu zeigen. Unsere jetzige Regierung hat das Problem, dass sie vieles aufräumen muss, was die Regierung vorher verursacht hat. Die konstruktiven Kräfte, die es in vielen Parteien des politischen Spektrums gibt, müssen sich wirklich am Riemen reißen und nicht nur an den nächsten Wahltag denken, sondern auch wieder mal Visionen entwickeln. Das Prinzip in Österreich, wenn es um Kultur, Sport oder Wissenschaft geht, lautet immer: Wir brauchen mehr Geld. Aber es fängt doch bitte mit der geistigen Innovation an, mit der Kreativität! Glauben Sie, Anton Zeilinger wäre dort, wo er ist, wenn es nur ums Geld gegangen wäre? Aber andererseits weiß ich, dass die Staatsoper wirklich kämpft. Die Spitzengagen sind seit 1995 nicht mehr angehoben worden.

Kommen die Sänger trotzdem ans Haus?

Es wird immer schwieriger. Erinnern Sie sich an meinen Amtsantritt 2010 als Musikdirektor, wo das Staatsopernorchester 30 Prozent weniger verdient hat als ein Orchestermitglied der Bayerischen Staatsoper? Das haben wir damals geändert. Wie es heute ist, müssen Sie den Staatsoperndirektor fragen.

Jetzt will der Bildungsminister Latein und Griechisch als Schulfächer abschaffen. Würden Sie das als Hoffnungszeichen oder eher als das Gegenteil qualifizieren?

Wenn die Vision Kulturlosigkeit ist, dann zurück in die Steinzeit. Dann geht es halt nur mehr darum, was wir essen und trinken und wie wir Spaß haben. Aber es gibt doch so etwas wie Kultivierung, Zivilisierung. Da wird von europäischen Werten gesprochen. Aber wenn wir den Nährboden für diese europäischen Werte, nämlich die Bildung, im wahrsten Sinn des Wortes wegräumen, dann entstehen Vakuum und Orientierungslosigkeit – ähnlich einem Garten, dem man den Nährboden entzieht und die Pflanzen somit keine Chance mehr haben zu gedeihen.

Fidelio

Beethovens einzige Oper existiert in drei Fassungen, die zwischen 1805 und 1814 in Wien uraufgeführt wurden. Das Libretto von Joseph Sonnleithner und Friedrich Treitschke erzählt die Geschichte des spanischen Edelmanns Don Florestan, der politische Missstände aufgedeckt hat und von seinem Widersacher Don Pizarro vor zwei Jahren in ein Gefängnis verschleppt wurde. Florestans Gattin Leonore schleicht sich in Männerkleidern als Gehilfe Fidelio des Kerkermeisters Rocco ins Gefängnis ein.

Steckbrief

Franz Welster-Möst

Geboren am 16. August 1960 in Linz als viertes Kind eines Arztes und einer ÖVP-Lokalpolitikerin, absolvierte er das Musikgymnasium Linz. Die angestrebte Karriere als Geiger unterband ein schwerer Autounfall. Als Dirigent übernahm er zu früh die Führungsposition bei London Philharmonic, reüssierte dann aber als Musikchef an der Zürcher Oper und der Wiener Staatsoper, die er 2014 nach vier Jahren im Konflikt verließ. Seit 2002 leitet er das Cleveland Orchestra, der Vertrag endet 2027. Welser-Möst ist verheiratet und lebt am Attersee.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 49/2025 erschienen.