Von barocken Bilderrahmen bis hin zu Abflussrohren – als freischaffende Künstlerin verhilft Elsie Thausing den skurrilsten Objekten zu neuem Glanz. Warum das Vergolden dabei bloß die „cherry on top“ ist, ein Einbruch ins Atelier nicht lohnt und die Zunft in Österreich eine aussterbende ist.

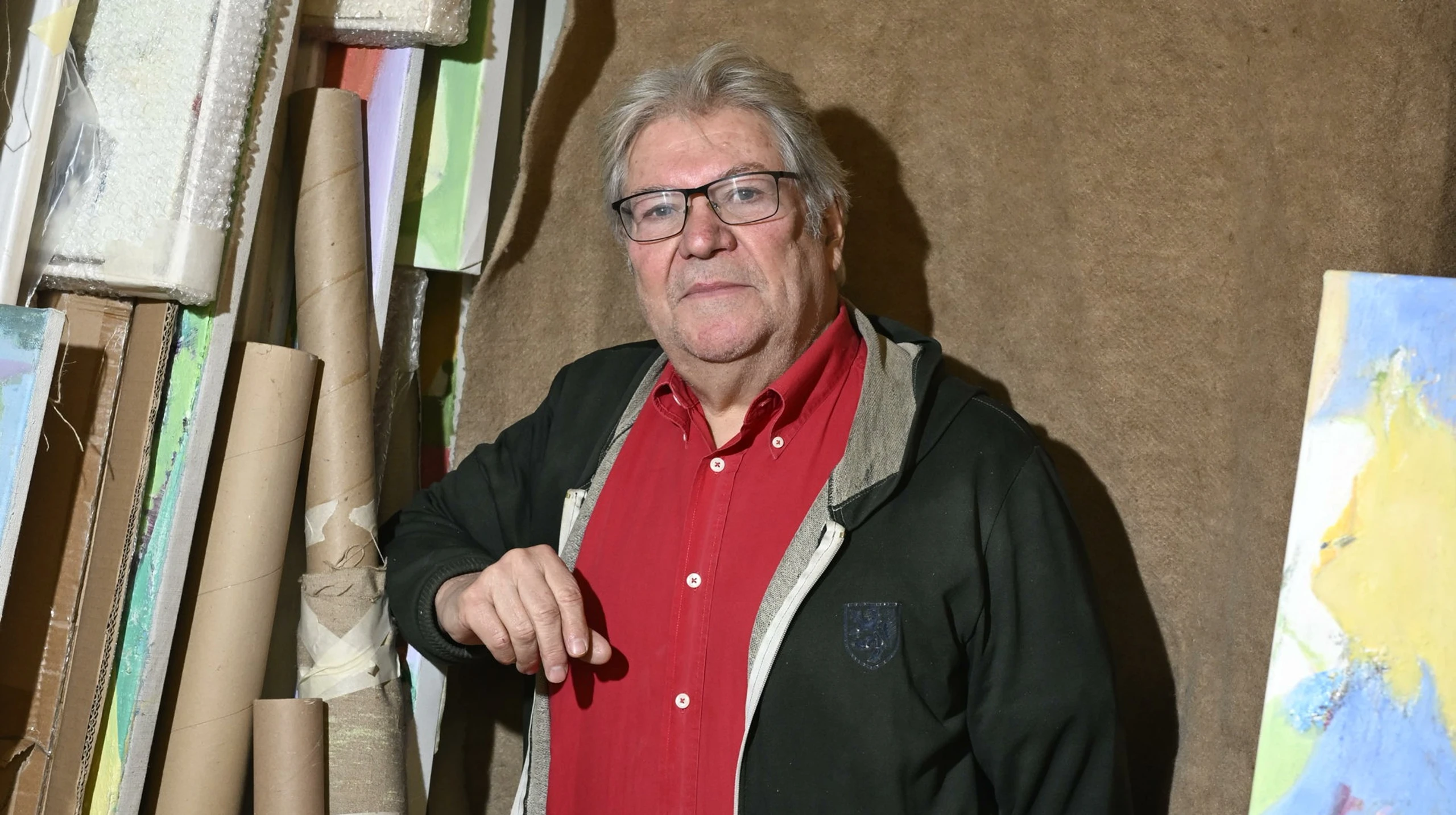

„Früher mochte ich Silber viel lieber“, blickt Elsie Thausing konzentriert auf die ornamentale Ecke eines barocken Bilderrahmens, dem sie gerade zu neuem Goldglanz verhilft. „Zu protzig“, fügt sie scherzhaft hinzu. Ihr Werkzeug beiseitelegend, bringt sie das Radio mit einer gezielten, fast automatisierten, Handbewegung zum Verstummen. Das Morgenjournal ist Fixpunkt ihrer täglichen Routine. Ebenso wie die Tasse frischgebrühter Kaffee.

Dass sich ihre Vorliebe hinsichtlich Edelmetalls gewandelt zu haben scheint, bestätigt der durch ihr Atelier schweifende Blick – Goldglanz wohin das Auge reicht. Erst die handwerkliche Auseinandersetzung mit Gold weckte die Faszination für das glänzende Gut. „Ich habe es aufgrund seiner Materialität zu schätzen gelernt – es ist wahnsinnig beständig. Vorausgesetzt, man fasst es nicht an“, erklärt sie. „Das Fett der Finger führt zu einem Oxidationsprozess, der dem Gold seinen Glanz raubt.“ Deshalb vollendet die freischaffende Künstlerin all ihre Objekte mit einer schützenden Schicht aus wachs.

„Ich lebe von Liebhaberei“

Ob hier tatsächlich alles Gold ist, was glänzt? „Also, fast alles“, blickt sie sich um. „Streng genommen ist es ja der Leim, mit dem das Blattgold fixiert wird, der den Glanz ausmacht. Das hier ist aber überhaupt mit Schlagmetall veredelt“, deutet sie auf einen scheinbar vergoldeten Küchenrollenhalter. Eine Vergoldung fürs schmale Börserl, wenn man so will. Wobei der Goldwert oftmals zu vernachlässigen ist – für den Preis viel entscheidender sind die Stunden an Arbeit, die sie mit den Objekten verbringt, denen sie zu neuem Glanz verhilft. „Bevor es ans Vergolden geht, ist eine Menge an Vorarbeit nötig – ausgebrochene Teile müssen zunächst nachmodelliert werden, ehe die Oberfläche für die Vergoldung vorbereitet wird. Das tatsächliche Vergolden ist am Ende eines langwierigen Prozesses quasi die cherry on top.“

Viele Restaurationen und Konservationen sind wirtschaftlich nicht rentabel – schnell übersteigt der durch den Aufwand entstehende Preis den eigentlichen Sachwert. Zu ihren Auftraggebern zählen neben Institutionen wie etwa dem Belvedere, der Albertina oder Botschaften vor allem Privatpersonen. „Am Ende des Tages lebe ich von Mundpropaganda und Liebhaberei – von Menschen, die an bestimmten Dingen hängen“, erklärt sie. „Reich wird man damit nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist an sich einfach wahnsinnig bereichernd, alten Dingen zu neuem Glanz zu verhelfen.“

Die Suche nach dem Gold-Job

Ein Einbruch lohnt sich demnach nicht. „Aufgrund des geringen Lagerbestands“, holt sie aus, „aber auch aufgrund der Tatsache, dass das zum Vergolden verwendet, meist 23-karätige Blattgold wesentlich dünner als ein menschliches Haar ist – da kommt kaum Gewicht zusammen.“ Der Umgang mit dem fragilen Material will demnach gelernt sein: „Am Anfang meiner Lehre habe ich einmal unbedacht losgelacht und in der Sekunde ist das gesamte Gold durch den Raum geflogen“, schmunzelt sie. „Kilometer an Wandpanelen, die ich in einem Palais vergoldet habe, haben mich letztlich gelehrt, damit zu hantieren – Übung macht eben die Meisterin.“

Apropos Meisterin: Wie wird man eigentlich Vergolderin? „Nach der Schule war ich ziemlich planlos“, erinnert sich Thausing an ihren drängenden Wunsch, etwas mit ihren Händen machen zu wollen. „In der Schule für Gebäudesanierung hatten wir dann ein Fach für Baustile. Damals hat mich die Technik des Sgraffitos so in ihren Bann gezogen, dass ich mit 19 Jahren die Lehre bei einem Restaurator und Konservator begonnen habe.“ Seither hält sie den nagenden Zahn der Zeit auf und konserviert. Oder dreht die Zeit zurück und restauriert.

Von Abflussrohr bis Heizkörper

Dass ihr Berufsfeld hierzulande ein aussterbendes ist, verwundert Thausing nicht: „Meist wird das Wissen in Familienbetrieben, in die man nur schwer reinkommt, weitergegeben – entsprechend schwierig ist es, eine Lehrstelle zu finden“, so die Künstlerin. Anders sieht es hingegen in England aus, wo sie in High Wycombe ihren Master in „Frame Conservation and Restoration“ machte – „um akademisch zu arbeiten“, führt sie aus. „Ich wollte mir einfach Zeit nehmen und tiefer in die Materie eintauchen.“

Seit 20 Jahren ist der 2-Zimmer-Altbau nun bereits Wirkungsstätte der freischaffenden Künstlerin, die nebenher auch als Fotokünstlerin tätig ist. „Vor den Kindern, die heute auch regelmäßig im Atelier vorbeischauen, habe ich viel on location gearbeitet – damals habe ich etwa einen Monat in Frankreich verbracht. Eine traumhafte Erfahrung“, schwelgt sie in Erinnerungen. Heute arbeitet Thausing fast ausschließlich in ihrem Atelier. Die einstig empfundene Einsamkeit bietet ihr heute willkommene Momente der Ruhe.

Langweilig wird ihr nach all den Jahren des Vergoldens noch lange nicht: „Jedes Stück ist unterschiedlich und am Ende kennst du einen jeden Quadratmillimeter davon – außerdem lernt man die unterschiedlichsten Menschen auf ganz anderer Ebene kennen. Es ist schön, wenn dein Gegenüber die Leidenschaft für die Kunst und das Schöne teilt oder du sie entfachen kannst.“ Was das Skurrilste ist, das Thausing je zum Strahlen gebracht hat? „Von Heizkörpern über Toilettenabflussrohre bis hin zu den Schuhen eines Sängers war so ziemlich alles dabei – es gibt eben kaum etwas, dem man nicht zu neuem Glanz verhelfen kann.“