Die Drei Zinnen

©Getty Images / Giacomo AugugliaroJährlich zieht es Millionen Touristen in die Alpenregion. Doch während die Urlauber jauchzen, ächzt die Bevölkerung unter der Last. Die Auswirkungen des Übertourismus machen sich in der Umwelt, beim Verkehr und den Preisen bemerkbar. Und obwohl es seit drei Jahren eine Tourismusstrategie gibt, sind die Massen nicht weniger geworden.

Die Busse karren sie in Massen die steilen Bergstraßen hinauf. Oben angekommen, steigen sie aus, machen ein Foto und sind wieder weg. So in etwa geht es in Südtirol zu. Auf der Seceda, einem Berg im Grödner Tal, am Pragser Wildsee oder bei der Ranui-Kirche im Villnöß.

Südtirol ist ein beliebtes Urlaubsziel, nicht nur wegen des mediterranen Flairs, das sich in der Kulinarik und im milden Klima widerspiegelt. Denn die nördlichste Region Italiens beherbergt ein UNESCO-Weltnaturerbe: die Dolomiten. 2009 wurden Teile des Gebirges mit dieser Auszeichnung geehrt. Seitdem ist Südtirol ein Touristen-Hotspot.

Prozessionen: Auch zur Seceda im Grödner Tal strömen die Massen. Meist nur für ein Foto.

© Getty Images / Francesco Riccardo IacominoMillionen von Besuchern

Eine Erhebung des deutschen Statistikinstituts stellte Südtirol auf den dritten Platz der meistbesuchten Regionen Europas – hinter der südlichen Ägäis und den ionischen Inseln. Das ergibt sich im Verhältnis Tourist zu Einwohner. In Südtirol sind es 68 Touristen pro Einwohner. In einer ähnlichen Studie aus Italien war die Hauptstadt Bozen sogar die tourismusintensivste Stadt Italiens.

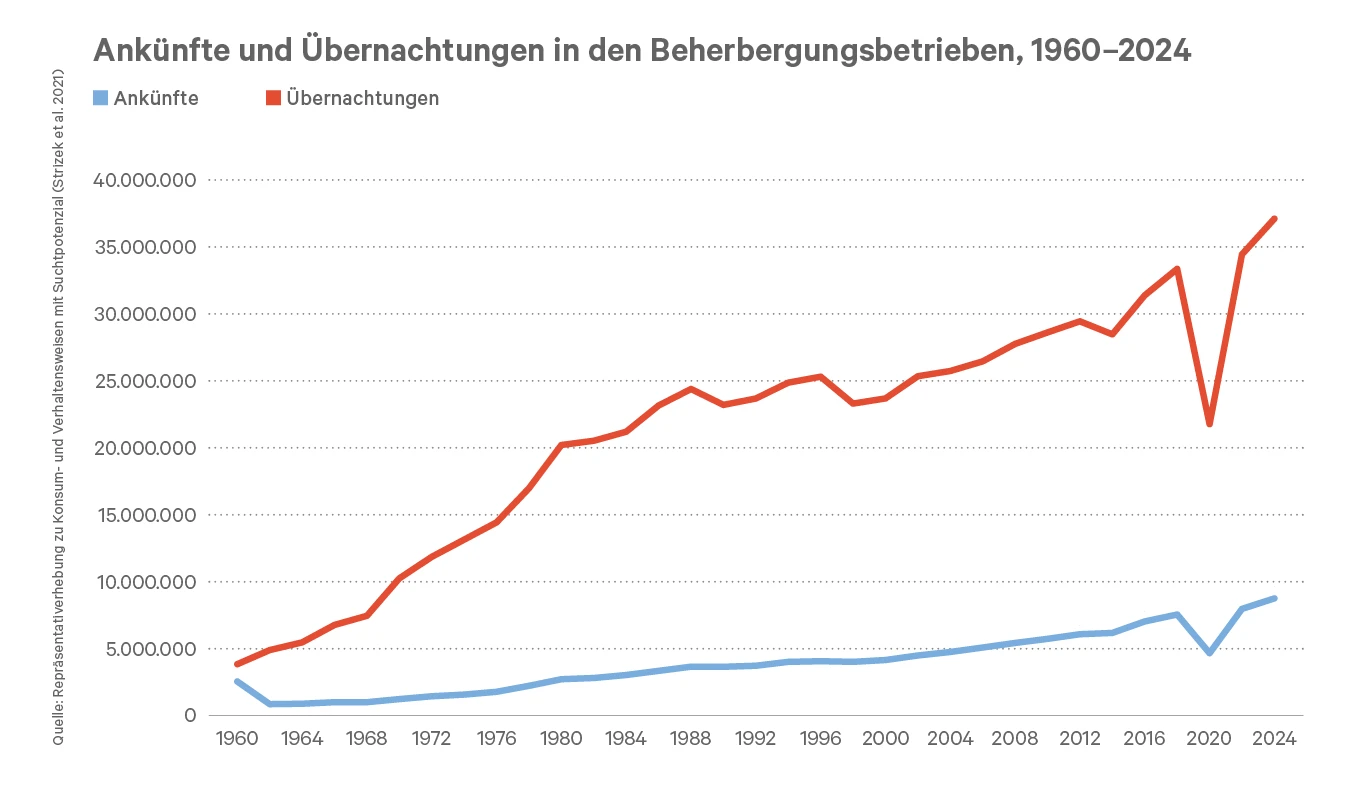

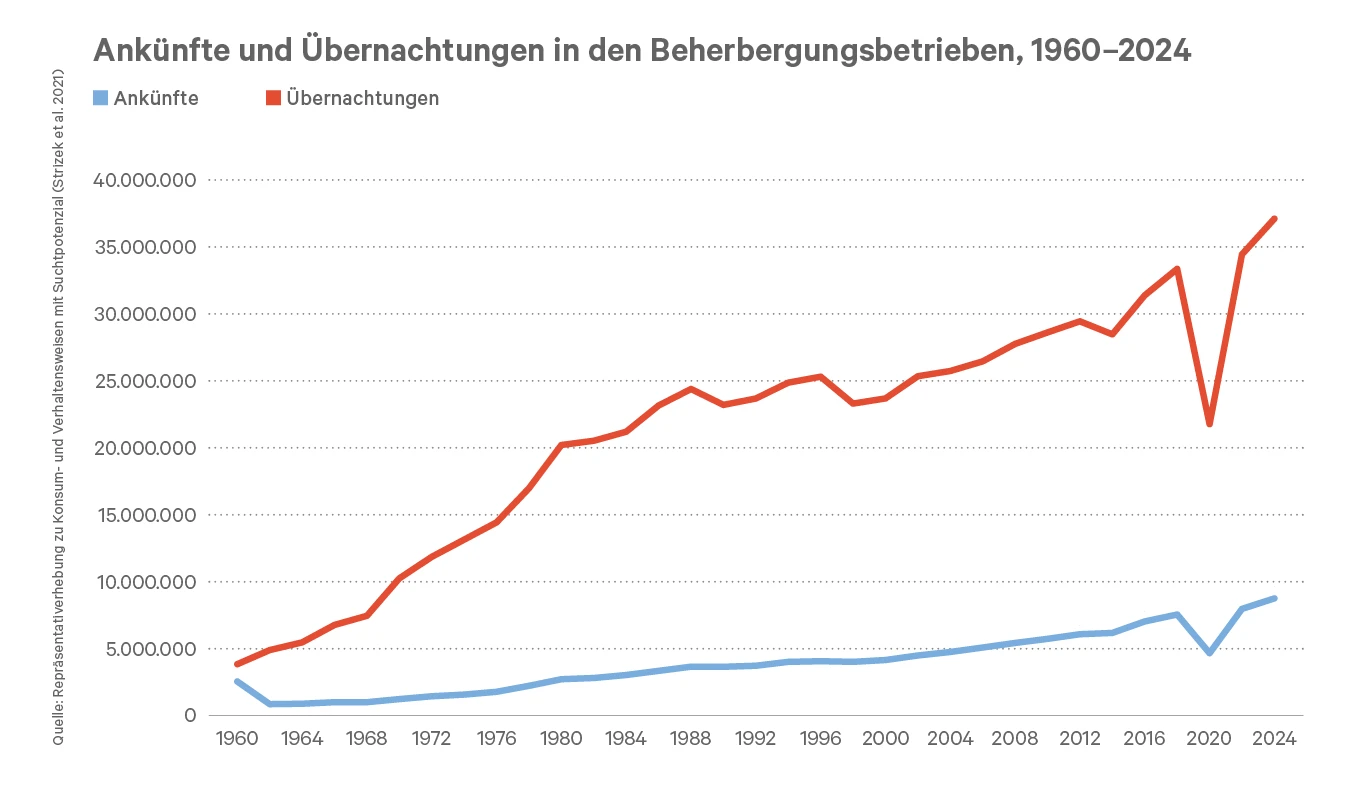

Konkret bedeutet das: 8,7 Millionen Ankünfte und 37,1 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024, wie das Südtiroler Statistikinstitut Astat mitteilte. Ersteres entspricht einem Plus von 3,3 Prozent, Letzteres von 2,6 Prozent 2024.

8,7 Millionen Touristen machten 2024 in Südtirol Urlaub.

© Waltl GrafikZwei Seiten einer Medaille

Die Wirtschaft profitiert davon. Für 2025 wird etwa ein Wachstum von einem Prozent prognostiziert. Der Tourismus macht immerhin etwa zehn Prozent der gesamten realen Südtiroler Bruttowertschöpfung aus. Darunter fallen nur Bereiche, die am stärksten vom Tourismus betroffen sind, wie Gastronomie und Hotellerie. Verkehr oder Einzelhandel sind ausgenommen.

Doch während es der Wirtschaft gut zu gehen scheint, sieht dies bei den Einheimischen anders aus. Lange schon spricht man in Südtirol nicht nur von Tourismus, sondern von Massen- oder Übertourismus. „Es wird von allen Seiten geschimpft. Die Akzeptanz der Bevölkerung wird zusehends weniger, die Menschen fühlen sich teilweise verdrängt“, sagt Elisabeth Ladinser. Sie ist Präsidentin des Dachverbands für Natur- und Umweltschutz, dem größten Naturverein Südtirols. Sie verstehe den Unmut, denn der Tourismus hat auf die verschiedensten Bereiche Auswirkung: Mobilität, Umweltverschmutzung, Lärm, Teuerung und Wohnungsmarkt.

Der Einschnitt: Als Südtirol zur Ware wurde

Viele nennen den 26. Juni 2009 als den Tag, der in Südtirol einiges verändert. Neun Teilgebiete der Dolomiten wurden von der UNESCO zum seriellen Weltnaturerbe ernannt; darunter etwa die Drei Zinnen. Damit wurde unter anderem auf eine Unterschutzstellung abgezielt. Doch laut Ladinser sei eine gut gemeinte Auszeichnung gänzlich anders gekommen: „In dem Moment wurde die Natur in Südtirol zur Ware. Das Gebiet ist überrannt.“

Das Südtiroler Statistikinstitut Astat hat heuer erstmals Ankunfts- und Übernachtungszahlen seit 1959 veröffentlicht. Schon seit 1961 steigen die Zahlen der Ankünfte – Ausnahmen gab es nur pandemiebedingt 2020. Doch bereits 2022 übertraf man die Zahlen von 2019.

Während im 20. Jahrhundert etwa im Zehnjahresrhythmus eine weitere Million an Ankünften geknackt wurde, sieht das im 21. Jahrhundert anders aus. Im Jahr 2000 waren es knapp über vier Millionen Ankünfte, 2006 bereits fünf. Die sechste Million kam 2012, die siebte 2016 und die achte 2023.

Politisches Versäumnis?

Es zeichnet sich also schon seit Langem ein ansteigender Trend ab. Doch erst 2022 wurde von der Südtiroler Landesregierung das sogenannte Landesentwicklungstourismuskonzept 2030+ – kurz LTEK – präsentiert. „Der LTEK ist um einige Jahre zu spät gekommen“, sagt Landtagspräsident Arnold Schuler. Er war damals Landesrat für Tourismus und hat an der Ausarbeitung mitgearbeitet.

Das Landestourismusentwicklungskonzept hat eine Ist-Situation des Südtiroler Tourismus erstellt und eine Soll-Situation 2030 imaginiert. Vor allem nachhaltig soll der Tourismus der Zukunft sein. Eine der konkreten Forderungen ist die „Bettenobergrenze“. Diese besteht aus der Anzahl der Gästebetten von 2019, zusätzlich der bis dahin erworbenen Rechte. Neue Betten können demnach nur vergeben werden, wenn an einem anderen Ort welche wegfallen, so Schuler. Dass neue Hotels gebaut und andere ausgebaut werden, hängt damit zusammen, dass 2022 schon einige Baukonzessionen ausgestellt waren. Deshalb wurde ein Übergangszeitraum von vier Jahren gewährleistet. Nächstes Jahr ist es so weit.

Ein Grund für das späte Einführen einer solchen Regelung waren fehlende Daten. Denn Zustellbetten oder ausziehbare Schlafsofas zählten nicht als Betten. „Die haben unberechenbar gemacht, wie viele Menschen sich in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich in einem Betrieb und einer Gemeinde aufhalten“, sagt der Landtagspräsident. Nun habe man die Daten und die Grundlagen für die Umsetzung. Er ist von der Effektivität des Konzepts überzeugt.

Die Passstraßen-Debatte

Doch aktuell scheint man weit davon entfernt. Beispielsweise im Gebiet Hochabtei tummeln sich auf den Passstraßen rasende Motorräder und Autos. „Was hat das mit dem Genuss von Natur zu tun? Nichts“, sagt Ladinser.

Die Bürgermeister der Gemeinden haben gemeinsam mit Tourismusorganisationen einen Brief an die Landesregierung geschrieben. Die Forderung: Verkehrsbeschränkungen auf den Passstraßen. Denn nicht nur werden dadurch Lärm und Abgase verursacht, es gefährde auch die Sicherheit. Auch Ladinser stimmt dem zu. Schon seit Jahren hätten die Naturschützer zumindest teilweise

Schließungen der Passstraßen gefordert, seien dabei aber immer auf taube Ohren gestoßen. Ein Grund dafür liegt unter anderem bei den Betreibern von Gaststätten, die befürchtet hätten, dadurch finanzielle Einbußen zu erleiden.

Die einzelnen Gemeinden haben zudem ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Tourismus. Denn die 116 Gemeinden Südtirols unterscheiden sich in Größe und Tourismusintensität. Es gibt gesetzliche Regelungen auf Landesebene, doch sogar bei der Erstellung des LTEK musste Schuler gegenüber den Gemeinden Kompromisse eingehen. „Obwohl wir sehr transparent vorgegangen sind, hat es einen massiven Aufschrei aus einigen Gemeinden gegeben“, sagt er. Das Um und Auf sieht er in den Kontrollen und nicht nur im gesetzlichen Rahmen.

Kontingentierung

Effektivität hat eine Maßnahme bereits 2022 im Pustertal beim Pragser Wildsee gezeigt. Dieser wurde 2011 in der italienischen Serie „Un passo dal cielo“ („Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“) mit Terence Hill gezeigt. Seither ist er ein beliebter Hotspot.

An Spitzentagen kamen 2018 mehr als 17.000 Besucher zum See. Das überstieg die Tragfähigkeit der Gemeinde, wie von einer UNESCO-Studie errechnet wurde: Nur 2.000 Besucher pro Tag sind tragbar. Deshalb wurde auf Kontingentierung gesetzt. Über ein Anmeldesystem kann man sich heute einen Zeitrahmen buchen.

Touristischer Hotspot: Der Pragser Wildsee war Teil der italienischen Serie „Un passo dal cielo“ und ist seither extrem beliebt.

© Manuel Kamuf / ImageBroker / picturedesk.comÜber ein ähnliches System diskutiert man nun bei der Seceda. Der Berg im Grödner Tal ist ein beliebtes Fotomotiv. Letzthin tauchten Videos im Internet von endlos langen Warteschlagen auf. Nicht nur die Einheimischen, auch die Gäste und Politik sehen Grund zur Kontingentierung.

In St. Magdalena in Villnöß hat ein Südtiroler selbst durchgegriffen. Auf seinem Grund steht die Ranui-Kirche, im Hintergrund die Geisler. Die Berge sind auch Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Der idyllische Spot erfreut sich so großer Beliebtheit, dass immer mehr Touristen dorthin strömen. Da es aber kein öffentlicher Grund, sondern privater ist, hat der Besitzer ein Drehkreuz aufstellen lassen. Nur mit einem Eintrittspreis von zwei Euro kann man das Grundstück betreten.

Mehr öffentliche Verkehrsnutzung

Eine weitere Lösung sieht Ladinser in der Potenzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn Südtirol wird von den Touristen nach wie vor viel mit dem Auto bereist. Sie fordert das Schaffen von Anreizen, damit die Touristen vermehrt öffentliche Verkehrsmittel – vor allem den Zug – für die An- und Abreise benutzen. Vor Kurzem wurde von IDM, ein Sonderbetrieb von Land und Handelskammer, ein Rabattcode für die Anund Abreise für Touristen zur Verfügung gestellt, sollten sie mit dem Zug fahren. Doch er wurde geleakt, von allen genutzt und wieder deaktiviert.

Der Tagestourismus verursacht einen nicht unwesentlichen Teil des Verkehrsaufkommens. Ladinser spricht sich deshalb für eine Beschränkung der Autofahrten innerhalb Südtirols aus, denn die Touristen würden häufig von einem Hotspot zum nächsten fahren und das innerhalb eines Kurzurlaubs. Tatsächlich zeichnet sich dieser Trend in Südtirol ab: 4,2 Tage bleiben Urlauber durchschnittlich zu Besuch.

Missmut in der Bevölkerung

Wenn Touristen in bestimmten Beherbergungsbetrieben übernachten, müssen sie nichts für die öffentlichen Verkehrsmittel zahlen. An der Rezeption bekommen sie eine „Guest-Card“, die in den Zimmerpreis inbegriffen ist und können damit mit Bus, Zug und Seilbahn fahren. Laut Angaben der Provinz Bozen sind das etwa 70 Cent pro Tag.

Für Einheimische gilt das nicht. Deswegen entstand dieses Jahr die Organisation „make tourists pay“, die eine Mobilitätsabgabe von zwei Euro von den Touristen fordert. Denn für Einheimische gibt es den Südtirol-Pass, mit dem man vergünstigt fahren kann, doch laut ihren Berechnungen sei das mehr als das, was die Touristen zahlen. Mit den zwei Euro könne man eine kostenfreie Nutzung für Touristen und Einheimische garantieren, so ihre Website.

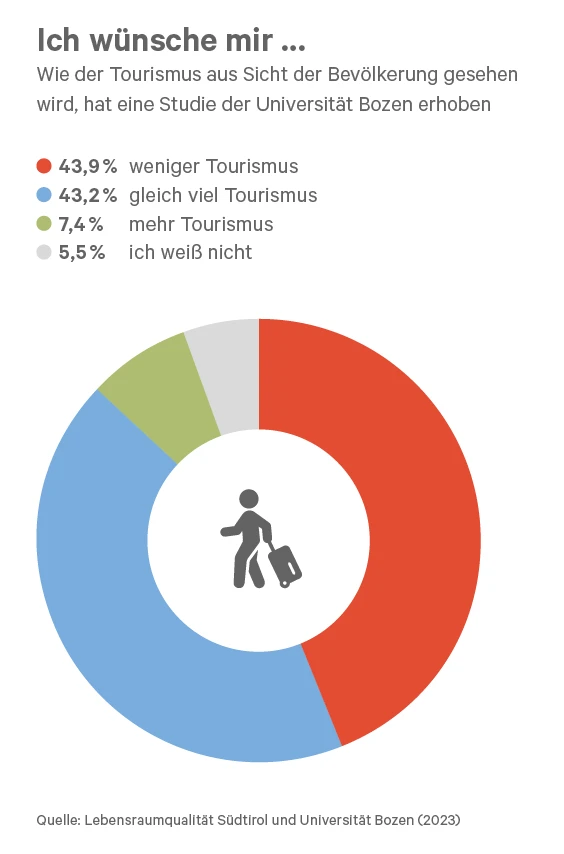

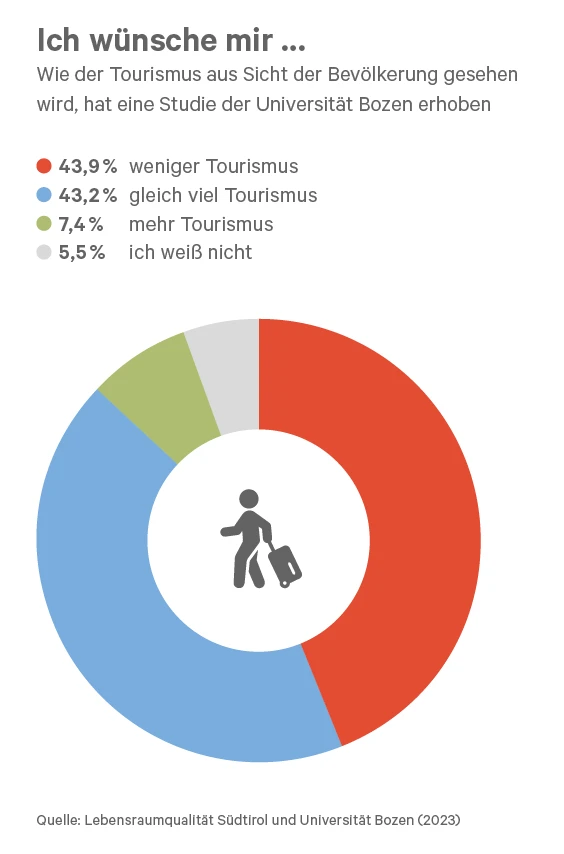

Eine Initiative wie diese spiegelt auch die Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Massentourismus wider. Die Universität Bozen hat 2023 eine Studie zur Lebensraumqualität in Südtirol durchgeführt. Dabei wurde die Bevölkerung gefragt, wie sich der Tourismus auf sie auswirkt und in welchen Bereichen sie die meiste Auswirkung spüren. Am häufigsten wurden die Bereiche „Arbeit und lokale Wirtschaft“, „Umwelt und Natur“ und „Mobilität und Verkehr“ genannt. Die Auswirkung auf die Wirtschaft wurde mit überwiegender Mehrheit positiv bewertet, die letzteren beiden Bereiche überwiegend negativ.

Ein Drittel der Befragten stand dem Tourismus im Allgemeinen ambivalent gegenüber, ein weiteres Drittel bewertete ihn als „eher positiv“. Für 18 Prozent ist er „eher negativ“, für 13 „überwiegend positiv“ und für 4,3 „überwiegend negativ. Doch bei einem Thema waren sich die befragten Südtiroler und Südtirolerinnen einig: 92,6 Prozent wollen nicht mehr Tourismus. Für 43,2 ist es aktuell tragbar, 43,9 wünschen sich weniger. Ein kleiner Teil von 5,5 Prozent gab an, es nicht zu wissen und nur 7,4 wünschten sich mehr.

Der Tourismus der Zukunft

Die Zustimmung der Bevölkerung sieht Schuler als eine der wichtigsten Komponenten an. Kein Wirtschaftszweig könne auf Dauer überleben, wenn er nicht die Akzeptanz der Bevölkerung hat. Zudem wolle man ein Land sein, in dem sich sowohl Touristen als auch Einheimische wohlfühlen.

Schuler sieht auch Grund zur Vorsicht. „Ich habe immer schon gesagt, Tourismus ist die Achillesferse unseres Landes.“ Sollte es eine Krise geben, so würde das Südtirol in eine schwierige Lage bringen. Auch Ladinser sieht das ähnlich, warnt sogar vor einer potenziellen Spaltung der Gesellschaft: „Schauen wir uns an, was in Barcelona passiert ist.“ Auch um dem entgegenzuwirken, wurde das Landesentwicklungstourismuskonzept LTEK entwickelt.

Bis 2030 sind es nur mehr fünf Jahre. Es bleibt also zu beobachten, wie sich die Lage in Südtirol entwickelt. Ladinser möchte weniger, ruhigeren und sanfteren Tourismus. „Ich wünsche mir, dass die Menschen mit mehr Respekt und dem Bewusstsein kommen, dass sie ein Land bereisen, das für die nächsten Generationen zu erhalten ist.“

Südtirol

Gemeinsam mit dem Trentino bildet Südtirol die nördlichste Region Italiens. Auf den 7.400 Quadratkilometern Fläche leben etwa 537.500 Einwohner. In Südtirol wird Deutsch, Italienisch und Ladinisch gesprochen, obwohl der deutschsprachige Teil mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Neben vier anderen Regionen in Italien hat Südtirol eine Autonomie, kann also eigene Gesetze erlassen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 37/2025 erschienen.