Mark Mateschitz

©MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.comVor drei Jahren hat Mark Mateschitz, nach dem Tod seines Vaters Dietrich „Didi“ Mateschitz, die Führung bei Red Bull übernommen. Dabei ist ihm das Kunststück gelungen, dass der Dosenkonzern aus Fuschl heute besser da denn je. Wie ist dem 33-Jährigen das gelungen?

Von Christian Wermke, zuerst erschienen im „Handelsblatt“

Die Zentrale von Red Bull will sich am liebsten wegducken. Wer nach Fuschl am See fährt, eine halbe Autostunde von Salzburg entfernt, stößt auf kein Straßenschild, kein Logo, keinen Wegweiser. Dass hier zwischen See und Hügeln der größte Energydrink-Hersteller der Welt sitzt, weiß man wegen Google Maps – und dank der 14 bronzenen Bullen, die aus einem vulkanartigen Gebäude auf den Teich hinaushüpfen. Für den Konzern, der seine Markenbotschaft seit Jahrzehnten so lautstark über den Globus schreit, ist das alles hier ziemliches Understatement.

Im Foyer stehen rote Sofas, Magazine des firmeneigenen Medienhauses, ein blau-silbern lackierter Mini Cooper mit Dose auf dem Dach. Weil die Unternehmenskommunikation eine vor Wochen geschickte Anfrage nicht beantwortet hat, nun der direkte Versuch, die Sprecherin zu erreichen. Doch Tina Deutner ist auch hier und heute nicht zu greifen. Der Rest der Abteilung? „Die arbeiten in Salzburg“, sagt die Empfangsdame. Persönliche Mailadressen darf sie leider nicht herausgeben. Dafür aber gern etwas anderes: „Wollen Sie noch eine Dose mitnehmen?“, fragt sie und deutet auf einen Kühlschrank voller Koffeinbrause.

Der Kontinent Fuschl: Die Red-Bull-Konzernzentrale in Fuschl am See

© Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.comGern hätte man mehr erfahren über die Strategie des Unternehmens, das gut drei Jahre nach dem Tod von Gründer Dietrich Mateschitz besser dasteht denn je. Über dessen Sohn Mark, der neben Hotels und anderen Immobilien auch den 49-prozentigen Anteil an Red Bull geerbt hat – und damit mit gerade mal 33 Jahren zum reichsten Österreicher (geschätztes Vermögen laut „Forbes“: 40 Milliarden Dollar) geworden ist. Doch der Konzern mauert Medien gegenüber – wie schon immer.

Auch die Liste der Wegbegleiter, die lieber schweigen, ist lang. Absagen gibt es vom langjährigen Rennsportberater Helmut Marko genauso wie von Starkoch Eckart Witzigmann, der für Mateschitz in Salzburg ein Restaurantkonzept erfand. Von Prinz Michael von und zu Liechtenstein, der mit dem Senior zusammen das Magazin „Pragmaticus“ gegründet hat, heißt es, dass er den Junior zwar kenne, dieser „aber nicht aktiv mit dabei“ sei.

Aktuelle Red-Bull-Mitarbeiter wollen gar nicht reden. Und selbst ehemalige hochrangige Manager, die das Handelsblatt in den vergangenen Monaten gesprochen hat, äußern sich nur unter dem Deckmantel der Anonymität. Sie alle zeichnen einen Konzern, der nur die Marke und seine Athleten sprechen lässt – und die Eigentümerfamilie fast panisch schützt. Sie zeigen aber auch auf, wie sich das Unternehmen in der noch jungen Ära von Mark bereits gewandelt hat, welche Prioritäten der schwerreiche Erbe setzt – und ob „das Söhnchen“, wie er anfangs abfällig genannt wurde, aus dem Schatten seines übergroßen Vaters heraustreten kann.

I. Das Erbe

Als Sebastian Vettel am 14. November 2010 das erste Mal Formel-1-Weltmeister wird, versucht RTL-Reporter Kai Ebel, Stimmen aus dem Red-Bull-Team einzufangen. Plötzlich läuft Dietrich Mateschitz an ihm vorbei. Ebel hängt sich an ihn ran: „Heute können wir mal was sagen, oder?“ Mateschitz ignoriert ihn, am Ende landet er doch vorm Mikrofon. „Ja, was soll man da sagen, es ist wunderschön“, sagt Mateschitz in dem kurzen Clip.

Es ist eines der wenigen Dokumente, in denen seine Stimme überhaupt zu hören ist. Mateschitz trat nie im Fernsehen auf, gab auch in Printmedien nur äußerst selten Interviews. Er wollte die volle Kontrolle. Und das offenbar bis über seinen Tod hinaus: Es soll nur eine kleine Trauerfeier im kleinen Kreis gegeben haben. Bis heute weiß die Öffentlichkeit nicht einmal, wo Mateschitz begraben ist.

Als der 78-Jährige im Oktober 2022 nach einer Krebserkrankung stirbt, hinterlässt er mehr als nur ein Getränkeunternehmen. Red Bull ist ein Mythos. Ein Paradebeispiel, wie Marketing, Sport und Lifestyle verschmelzen können und einen neuen Markt für ein überteuertes Produkt schaffen, das eigentlich niemand braucht. Wo Ownership wichtiger ist als Sponsoring.

Aus dem Undergrounddrink in Diskotheken, der in vielen Ländern wegen des hohen Koffeingehalts und anderer Inhaltsstoffe wie Taurin lange umstritten war, ist eine Kultmarke geworden, die nicht nur Extremsportler fördert, verrückte Flugtage und Klippensprünge veranstaltet, sondern heute in fast allen Sportarten aktiv ist. Ein Konzern, dem Rennställe und eine Rennstrecke gehören, Fußballvereine in Amerika und Europa, eigene Medien, gar ein Bauunternehmen.

Grand Prix von Italien, Autodromo Nazionale. Mark Mateschitz und Max Verstappen jubeln mit dem siegreichen Team.

© GEPA pictures/ ZUMA Press/ Cristopher PonsoAll das ist Marketing fürs Kerngeschäft: Denn im Zentrum steht noch immer die Dose – allein 2024 verkaufte die Firma nach eigenen Angaben 12,67 Milliarden davon, ein neuer Rekord. Aber drum herum ist eine ganze Markenwelt entstanden, die längst auch selbst Gewinne zum Konzernergebnis beisteuert. 2024 machte Red Bull einen Umsatz von mehr als elf Milliarden Euro. Zuletzt arbeiteten knapp 20.000 Mitarbeiter für die Marke, die ihren Energydrink in 178 Ländern vertreibt.

Was man bei der Sportdauerwerbesendung schnell vergisst: Red Bull ist noch verdammt jung. Erst 1987 kam der Drink in Österreich auf den Markt. Der Gründungslegende nach war Mateschitz als Marketingdirektor der Zahnpastamarke Blendax auf Dienstreise in Hongkong, als er auf ein Ranking der größten japanischen Steuerzahler stieß. Auf Platz eins: Taisho Pharmaceuticals, Produzent eines taurinhaltigen Getränks. Das fixte Mateschitz an, auch er wollte solch einen Energydrink vertreiben.

1984 erwarb er die außerasiatische Vertriebslizenz des Thai-Getränks „Krating Daeng“. Er übersetzte den Namen ins Englische, „Red Bull“ war geboren. Noch heute gehören der Familie Yoovidhya 49 Prozent der Anteile. Weitere zwei Prozent hat der Sohn des thailändischen Mitgründers erst im Juni dieses Jahres an eine Treuhandgesellschaft in Genf übertragen. 1985 kündigte Mateschitz, damals 41, seinen gut dotierten Blendax-Job. Drei Jahre arbeitete er an Formel und Verpackung, am Marketingkonzept, opferte dafür seine Ersparnisse. Der Mann, der selbst mehrere Dosen am Tag getrunken und nur vier Stunden geschlafen haben soll, formte damit eine komplett neue Produktkategorie in Europa.

II. Der Senior

Hans-Jürgen Abt kennt Mateschitz seit den 90er-Jahren. Damals sponserte Red Bull die Supertourenwagenmeisterschaft des Fahrzeugtuners aus Kempten im Allgäu. „Didi“, wie er ihn nennen durfte, war für Abt „wirklich ein Visionär“. Wenn er etwas wollte, habe er das durchgesetzt. „Er hat einfach gemacht, ob es ging oder nicht, hat an sein Produkt geglaubt.“

Schon im ersten Jahr verkaufte Red Bull mehrere Hunderttausend Dosen. Der Umsatz lag bei umgerechnet knapp 800.000 Euro. Im dritten Jahr rutschte das Unternehmen trotz seines massiven Werbeetats in die Gewinnzone. „Anfangs hat er die Hälfte seiner Gewinne in den Sport gesteckt. Das war einmalig“, erinnert sich Abt. Jeden weiteren Markteintritt soll Mateschitz seitdem über Eigenkapital finanziert haben. 1994 wurde Red Bull auch in Deutschland zugelassen, noch heute neben den USA und Großbritannien der wichtigste Markt.

Legendär war auch Mateschitz’ Loyalität: Jahrelang mussten die Firmenwagen bei einem Salzburger VW-Händler geleast werden, weil dieser Red Bull in den Anfangsjahren unterstützt hatte. „Loyalität war ihm immer wichtig“, sagt Abt. Wenn man Partner von Red Bull werde, sei das immer eine langjährige Beziehung. „In Deutschland kauft das Unternehmen schon seit vielen Jahren die Firmenwagen über uns.“ Seit jeher werden die Dosen beim Safthersteller Rauch in Vorarlberg hergestellt und abgefüllt, nie gab es eigene Produktionsanlagen.

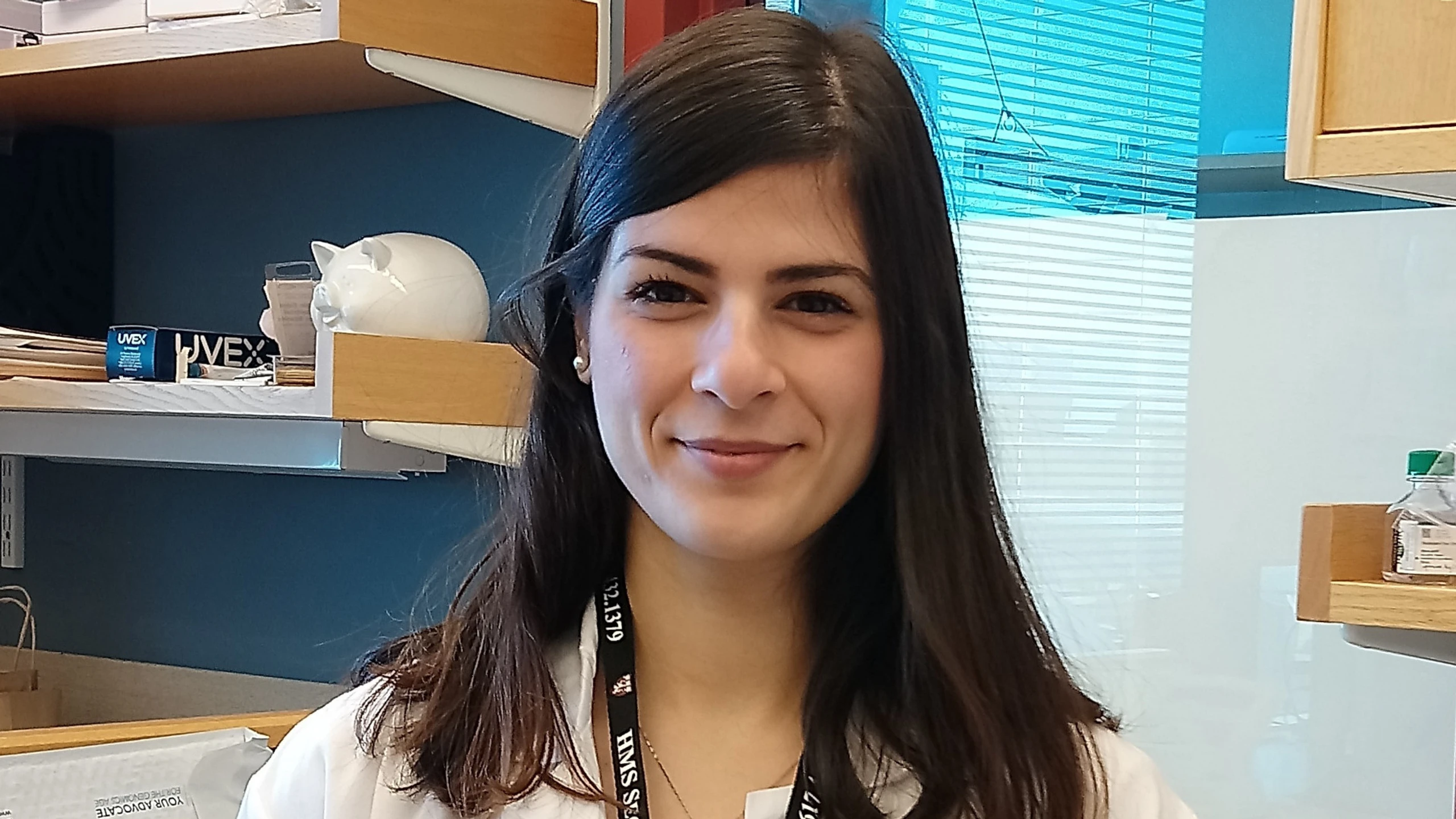

Dietrich Mateschitz mit seinem Sohn Mark

© Alexander Schuhmann / dpa Picture Alliance / picturedesk.comEin anderer Ex-Manager ist noch immer tief beeindruckt von der Aura, die Mateschitz ausgestrahlt habe. „Bei Dietrich konnte man das Andersdenken geradezu spüren.“ Er habe die Gesetze der Physik infrage gestellt: „Der Apfel fiel für ihn immer nach oben.“ Sein Sohn Mark, der als junger Mann unter dem Nachnamen seiner Mutter als Red-BullPraktikant anfing, wirkte auf viele damalige Mitarbeiter „eher wie ein Normalo“. Er habe einfach nicht die Aura des Vaters gehabt, meint eine ehemalige Führungskraft. „Als er mit dem Praktikum anfing, hatte man nicht den Eindruck: Der drängt sich mal nach vorn.“

In der Getreidegasse, der Haupteinkaufsstraße der Salzburger Altstadt, betreibt Red Bull seinen „World Shop“, nicht weit von Läden mit Manner-Waffeln, Mozartkugeln und Swarovski-Juwelen. Neben allerlei Bullen-Merchandising und Fußballtrikots sind im oberen Stockwerk Dutzende Bücher aneinandergereiht: ein Bildband der Firmenzentrale, Biografien von Extremsportlern, Rezeptbücher von Witzigmann.

Eine Biografie über Mateschitz? Fehlanzeige. „Es gibt eine Biografie. Aber die haben wir leider nicht“, sagt eine Verkäuferin. Gemeint ist die von Wolfgang Fürweger. Der Journalist begann 2007 damit, „Die Red Bull Story“ zu schreiben. Eine Zusammenarbeit lehnte die damalige Mateschitz-Assistentin ab: Ihr Chef habe „weder Interesse an einer autorisierten Biografie noch an einer Case-History über Red Bull“. Fürweger schrieb trotzdem.

18 Jahre später bittet der Autor an einen Tisch ins „Fingerlos“, eine Café-Institution in Salzburg. Der 54-Jährige, mittlerweile Kommunikationschef der Salzburger Kliniken, bestellt Zitronensoda, Schokoladentorte und Wiener Melange. Der Kaffee stammt ausgerechnet aus dem Hause Mateschitz: Afro Coffee, eine der vielen Beteiligungen. 2017 erschien die letzte Auflage, trotzdem ist das Buch die aktuellste Mateschitz-Biografie auf dem Markt. Fürweger hat den Konzern weiter eng beobachtet. Er sieht nach dem Tod des Seniors keinen Bruch. „Den Erfolg von Red Bull machen vier Faktoren aus“, zählt Fürweger auf. Erstens: Über Sport und Events würden starke Bilder und Emotionen erzeugt. Zweitens: das brutale Marketing. „Einen Winzer aus Sardinien haben sie sogar juristisch verfolgt, weil der zwei Ochsen und eine Senne auf seinen Weinflaschen hatte“, sagt Fürweger.

Drittens: der lange Atem eines eigentümergeführten Unternehmens. „Die schauen nicht auf Quartalszahlen, es wird viel langfristiger geplant.“ Der vierte Faktor sei die Finanzpolitik: Red Bull investiere seit jeher nur das, was es hat. Fürweger betont: „Seit dem Tod von Mateschitz habe ich in keinem dieser vier Punkte eine Veränderung gesehen.“

Einmal hat Fürweger Mateschitz persönlich gesprochen. „Es dauerte nur 30 Sekunden“, erinnert sich der Autor. Er war bei einer Veranstaltung im Hangar 7, dem inoffiziellen Red-Bull-Museum am Salzburger Flughafen. „Ich habe das Buch geschrieben“, sagte Fürweger. Mateschitz antwortete: „Um Gottes willen, diese Katastrophe. Wie kommen Sie dazu, dass Sie ein Buch über mich schreiben, ohne dass ich das wollte?“ Einen Tag später bekam Fürweger Hausverbot.

III. Der Junior

Lange hat Mateschitz, der nie verheiratet war, die Existenz seines Sohnes verheimlicht. Mark wurde 1992 geboren, machte Abitur am Werkschulheim Felbertal, 20 Kilometer östlich von Salzburg. Er soll hier als Gesellenstück eine Hebebühne für Motorräder gebaut haben, wie Fürweger in seinem Buch schreibt. Als Kind habe Mark gern Fußball gespielt. Während des Praktikums soll er in der Fuschler Zentrale und beim Saftabfüller Rauch gearbeitet haben.

Als Mark volljährig wurde, holte der Vater ihn langsam an die Öffentlichkeit, nahm ihn öfter zu Formel-1-Rennen mit. 2011 tauchte sein Name erstmals als Gesellschafter in einem der vielen väterlichen Firmenkonstrukte auf. Im Interview mit der Kleine Zeitung, das Dietrich Mateschitz neun Jahre vor seinem Tod führte, wurde er nach seiner Nachfolge gefragt. „Er muss es zuerst wollen. Und dann muss er es können.“ Mark werde sich erst beweisen müssen. „Sohn sein ist kein Beruf.“

Er hat kein übertriebenes Geltungsbewusstsein. Wenn Mark da war, musste ich das schon selbst rausfinden

Nach seinem BWL-Studium an der FH Salzburg kümmerte sich Mark ab 2017 um Red Bulls Wassersparte Thalheimer, die mittlerweile auch Bier herstellt. Bis zum Tod des Vaters verantwortete er die „Organics“-Linie, die Bio-Cola und -Brausen vertreibt. Das Amt legte er ab und erklärte, nichts davon zu halten, „sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein“.

Seitdem zeigt sich Mateschitz nur sehr selten in der Öffentlichkeit. „Er hat kein übertriebenes Geltungsbewusstsein“, sagt ein ehemaliger Red-Bull-Manager. „Wenn Mark da war, musste ich das schon selbst rausfinden. Da wurde nicht angekündigt, dass da jetzt der Unternehmersohn kommt.“ Mark gehe es nicht um „personal fame“, sagt ein anderer Wegbegleiter. Sich rarmachen, im Hintergrund agieren – das hat schon der Vater vorgelebt. „Warum sollte Mark es nun anders machen?“, fragt der langjährige Red-Bull-Berater. Das Unternehmen sei nicht börsennotiert und extrem erfolgreich. „Mateschitz war über Jahre der größte Steuerzahler im Land“, habe seine Steuermillionen immer brav in Österreich bezahlt. Er sei der Öffentlichkeit nichts schuldig.

2023 wurde bekannt, dass Mark mit der Tochter einer anderen Dynastie liiert ist: Victoria Swarovski. Die 32-Jährige stammt aus der gleichnamigen Kristall- und Optikfamilie, moderiert TV-Sendungen und tritt als Sängerin auf. Laut österreichischen Medien sollen die beiden zwischen ihren Villen in Österreich und Spanien hin- und herjetten. „Es gibt kaum Bilder von den beiden“, sagt Biograf Fürweger. Er glaubt, dass sich ihr Privatleben hauptsächlich außerhalb Österreichs abspiele. „Man weiß nicht einmal, wo sie ihren Wohnsitz haben. Beim Vater war das noch bekannt.“ Am Rande von Rennstrecken sieht man die beiden hin und wieder.

Auch bei einer Wiener Gala im Sommer 2023 traten sie zusammen auf, als Marks Mutter geehrt wurde. Anita Gerhardter ist seit 2008 Geschäftsführerin von „Wings for Life“, einer Red-Bull-Stiftung, die Rückenmarksverletzungen heilbar machen will und bei der Mark im Vorstand sitzt. Gerhardter blieb auch nach der Trennung von Mateschitz auf ihrem Posten, soll heute größeren Einfluss haben als je zuvor. „Nach dem Tod von Dietrich wurden die finanziellen Zügel bei Wings for Life angezogen“, weiß Fürweger. Salopp formuliert sorge nun „die Mama dafür, dass das Geld vom Sohn nicht rausgeworfen wird“.

Allein für das Geschäftsjahr 2024 soll sich Mateschitz junior laut österreichischen Medien eine Dividende von 395 Millionen Euro ausgezahlt haben. Der reichste Österreicher ist aber auch spendabel: Für Hochwasseropfer soll er im vergangenen Jahr fünf Millionen Euro gegeben haben.

Beziehung, diskret und nach Maß: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski

© GEPA pictures/ Daniel GoetzhaberIV. Die Kontinuität

Dass Red Bull heute stärker dasteht als jemals zuvor, liegt vor allem am Führungspersonal. Franz Watzlawick, der als CEO das Getränkebusiness verantwortet, ist schon viele Jahre im Konzern, war erst Deutschland- und später globaler Vertriebschef. Oliver Mintzlaff, der das Sponsoring verantwortet, war davor Geschäftsführer von RB Leipzig. Und auch der neue Finanzchef Alexander Kirchmayr arbeitet schon seit mehr als 15 Jahren im Konzern.

„Einen Bruch sehe ich nicht“, sagt Rennsportunternehmer Abt. „Das Management lebt weiter die alten Werte, baut die Marke sehr gut aus, führt das Lebenswerk von Mateschitz weiter.“ Der Gründer hat diese Strategie selbst eingeleitet. Er war kein Patriarch, der einsame Entscheidungen getroffen hat. Er vertraute auf ein stabiles, loyales Team, seinen „Inner Circle“, wie ein Berater es umschreibt. „Er konnte abgeben und loslassen, hat seine Leute schon früh in Positionen gebracht“, sagt ein ehemaliger Manager. „Die waren fast wie Königstreue.“

Abt erinnert sich, dass man die Mateschitz-Ziehsöhne „die Musketiere“ genannt habe, weil sie sich draußen um den Vertrieb gekümmert haben. „Mateschitz hat viele Leute im Unternehmen strategisch aufgebaut, sie an wichtige Positionen gesetzt“, sagt Abt. „Sein Sohn ist nicht operativ im Unternehmen eingebunden, das ist natürlich ein Unterschied.“ Aber er werde von ein paar guten Leuten unterstützt, inklusive seiner Mutter, „die ihm Zeit lassen, sich zu entwickeln“.

Audi-Teamchef Hans-Jürgen Abt war einer der wesentlichen Vertrauten und Weggefährten des visionären Firmenpatriarchen.

© IMAGO/HochZweiDas wichtigste Asset, das er von seinem Vater geerbt hat, ist die Distribution und Marketing GmbH, kurz D&M – nach den Initialen des Gründers. Über diese Holding hält Mark nicht nur die 49 Prozent an Red Bull (und indirekt an allen Tochtergesellschaften), sondern hat darin auch viele andere Beteiligungen gebündelt – etwa Afro Coffee, eine Fischzucht in der Steiermark, eine Adria-Marina in der Nähe von Triest. Hotels, ein Gestüt sowie der „Red Bull Ring“ laufen ebenfalls über die GmbH. In der Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG sind die meisten Immobilien der Familie gebündelt. Mit Ex-Finanzchef Walter Bachinger und dem langjährigen Personalchef Volker Viechtbauer nahm sich der Junior direkt nach dem Antritt des Erbes zwei Berater an seine Seite, die Red Bull schon ewig von innen kennen.

Zahlen gibt der Konzern erst seit 2010 heraus. Seitdem zeigen Umsatz und Dosenabsatz nur in eine Richtung: nach oben. Das Wachstum ist gigantisch. 2018 war der Umsatz mit 5,5 Milliarden Euro nur halb so hoch wie heute. Ehemalige Mitarbeiter, die weiter Kontakt in die Zentrale halten, berichten aber von einem zunehmenden Wandel. Unter Mark werde „sehr auf Effizienz getrimmt“, erzählt einer. Früher habe sich alles über Spesen abrechnen lassen: teure Restaurantbesuche, exzessive Clubabende. „Wir sollten den Rock’n’Roll der Marke rüberbringen.“ Die einzige Bedingung: Mindestens eine Red-Bull-Dose musste auf der Abrechnung auftauchen. Heute soll es viel restriktiver zugehen.

V. Die Medien

Seit 2003 beherbergt der Hangar 7, eine frei schwebende Konstruktion aus 7.000 Quadratmetern Glas und 1.200 Tonnen Stahl, die Prachtstücke der Mateschitz-Sammlung: Flieger, Helikopter, Rennautos. In einer Ecke hängt der Anzug, den der Extremsportler Felix Baumgartner bei seinem Rekordsprung aus der Stratosphäre getragen hat. Die Flying Bulls, die Kunstfliegerstaffel, betreibt im Hangar gegenüber ihre Werkstatt.

Alles, was hier drin fliegen kann, „ist vollgetankt und ready“, sagt ein Mitarbeiter. Auch Mark Mateschitz hat er hier schon öfter gesehen. Den meisten Besuchern falle er kaum auf, er komme „wie undercover“. Was bemerkenswert ist: Nirgendwo zwischen Kunst, Merchandise-Shop und PS-Boliden gibt es ein Foto des Gründers oder seines Sohnes.

„Der Held ist die Marke. Es geht nicht um einen Personenkult“, sagt ein ehemals hochrangiger Manager. Biograf Fürweger unterstreicht das, Mateschitz’ Credo war: „Nicht ich bin zu verkaufen, sondern die Dosen.“ Die Geschichte, Mateschitz habe das „Seitenblicke Magazin“ erworben, um nicht selbst im Klatschblatt vorzukommen, wurde Fürweger so oft erzählt, „dass sie stimmen muss“. Über die Jahre wuchs das Medienimperium von Red Bull. 2003 stieg Mateschitz ins Printgeschäft ein, sein „Red Bull Media House“ druckt heute Magazine wie das Red Bulletin. 2009 startete Servus TV. Dazu kommt das Verlagshaus Benevento Publishing, das sechs Buchverlage vereint und unter anderem die Erfolgsstorys der eigenen Athleten vertreibt.

So groß das Medienportfolio ist, so klein macht sich Red Bull bei Presseanfragen. Eine Liste mit Ansprechpartnern, wie sie andere Konzerne veröffentlichen, gibt es nicht. Eine offizielle Interviewanfrage via Website-Bot wird nie beantwortet. Fürweger beschreibt die Pressestelle als „Presseverhinderungsstelle“. Nachdem das Handelsblatt über Umwege die Mailadresse von Mark Mateschitz’ persönlicher Assistentin erhalten hat, meldet sich nach ein paar Tagen Sprecherin Deutner zurück.

„Grundsätzlich möchten wir das Unternehmen selbst sowie die im Unternehmen handelnden Personen vom medialen Rampenlicht fernhalten“, schreibt Deutner, die laut ihrer Signatur als Assistentin des Vorstands und von Mark persönlich fungiert. Danach folgt ein einkopierter Standardsatz, erkennbar an der anderen Schriftart und schon mehrfach von Journalistenkollegen zitiert: „Wir sind der Überzeugung, dass die öffentliche Aufmerksamkeit jenen vorbehalten sein soll, die es durch ihre außerordentlichen Leistungen verdienen (…)“, also Sportler, Künstlerinnen und andere Kreative.

„Der jahrelange Streit um die Zulassung für Taurin hat Mateschitz sehr vorsichtig im Umgang mit Medien werden lassen“, beschreibt es ein ehemaliger Marketingmanager. „Es gab damals die Ansage: Journalisten wird nicht geantwortet.“ Sobald man im Familienkonstrukt drin sei, rede man nicht über die Familie. Ein anderer Ex-Manager erinnert sich, dass es ein „ungeschriebenes Gesetz“ gewesen sei, nicht mit Medien zu sprechen. Was wichtig zu betonen ist: Nicht ein einziger der ehemaligen Mitarbeiter verliert ein schlechtes Wort über das Unternehmen. Alle haben gern bei Red Bull gearbeitet, oft viele Jahre lang. Ein Ex-Manager erinnert sich vor allem an den großen Spielraum, der ihm gegeben wurde: „Wer sich selbst Flügel verleihen will, der bekommt Flügel.“

Der jahrelange Streit um die Zulassung für Taurin hat Mateschitz sehr vorsichtig im Umgang mit Medien werden lassen. Es gab damals die Ansage: Journalisten wird nicht geantwortet

VI. Die Zukunft

Die offizielle Konzernprognose hört sich so an: „Unsere Wachstums- und Investitionspläne für 2025 sind erneut sehr ambitioniert, sehen einen anhaltenden Aufwärtstrend vor und werden – wie immer bei Red Bull – aus dem operativen Cashflow finanziert.“ Bleibt also alles beim Alten? Nicht ganz. Denn erste Veränderungen sind in der Ära Mark schon zu erkennen, der bei großen Strategieentscheidungen als Gesellschafter eingebunden sein soll. 2024 stieg das Unternehmen in den Radsport ein (Red Bull-Bora-hansgrohe). Mit Startrainer Jürgen Klopp wurde Anfang des Jahres ein neuer „Head of Global Soccer“ verpflichtet, der das gesamte Fußballportfolio voranbringen soll. Alte Liebhaberbeteiligungen des Vaters kommen hingegen auf den Prüfstand, wie ein hochrangiger Ex-Manager mitbekommen hat – etwa die Wassermarke Lunaqua, die nur bei Vollmond abgefüllt werden soll, oder verlustbringende Gastrobetriebe.

Die Effizienzoffensive soll laut österreichischen Medien auch von den thailändischen Eigentümern gewünscht sein. Wie eng sich Mateschitz junior mit den Asiaten abstimmt, ist nicht bekannt. Als er nach dem Tod seines Vaters den Rückzug aus dem Operativen verkündete, erklärte Mateschitz, mit den Yoovidhyas „nicht nur geschäftlich, sondern mehr noch freundschaftlich verbunden“ zu sein. Früher sollen die Anteilseigner, mittlerweile Thailands zweitreichste Familie, nur einmal im Jahr für ein Strategiemeeting nach Fuschl gekommen sein.

Seine Marktmacht in Nordamerika baut Red Bull indes weiter aus. Schon seit 2019 gibt es ein Rauch-Werk im US-Bundesstaat Arizona. Derzeit befindet sich eine weitere Produktion in Kanada im Bau, wie „Die Presse“ jüngst herausfand. Fast die Hälfte des Umsatzes machte das Unternehmen zuletzt in den USA.

Erst im Sommer stimmte Mateschitz zu, das Formel-1-Rennen bis 2041 auf seinem Red Bull Ring in Spielberg auszurichten. Rund um die Rennstrecke baut er auch geschickt sein Immobilienportfolio aus: Alle Schlösser, Hotels und Gasthäuser seien maximal anderthalb Autostunden vom Ring entfernt, hat Biograf Fürweger beobachtet. „Es geht um ein Gesamtkonstrukt: Wenn du bei uns ein Rennen schaust, sollst du auch bei uns schlafen und essen können.“

Die größte private Investition, die Mark bislang getätigt hat, klingt wie eine Hommage an seinen Vater: In der Nähe von Hangar 7 entsteht derzeit ein Automuseum. Dort sollen 69 historische Rennwagen ausgestellt werden, die Mateschitz der Formel-1-Legende Bernie Ecclestone abgekauft hat. In britischen Medien wird ein Kaufpreis von umgerechnet 595 Millionen Euro kolportiert. Eine Summe, die für die meisten Menschen unerreichbar scheint. Für Mark Mateschitz sind das gerade einmal die Dividendeneinnahmen von zwei Jahren. In dem Fall scheint Red Bull wirklich Flügel zu verleihen – zumindest finanzielle.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/2025 erschienen.