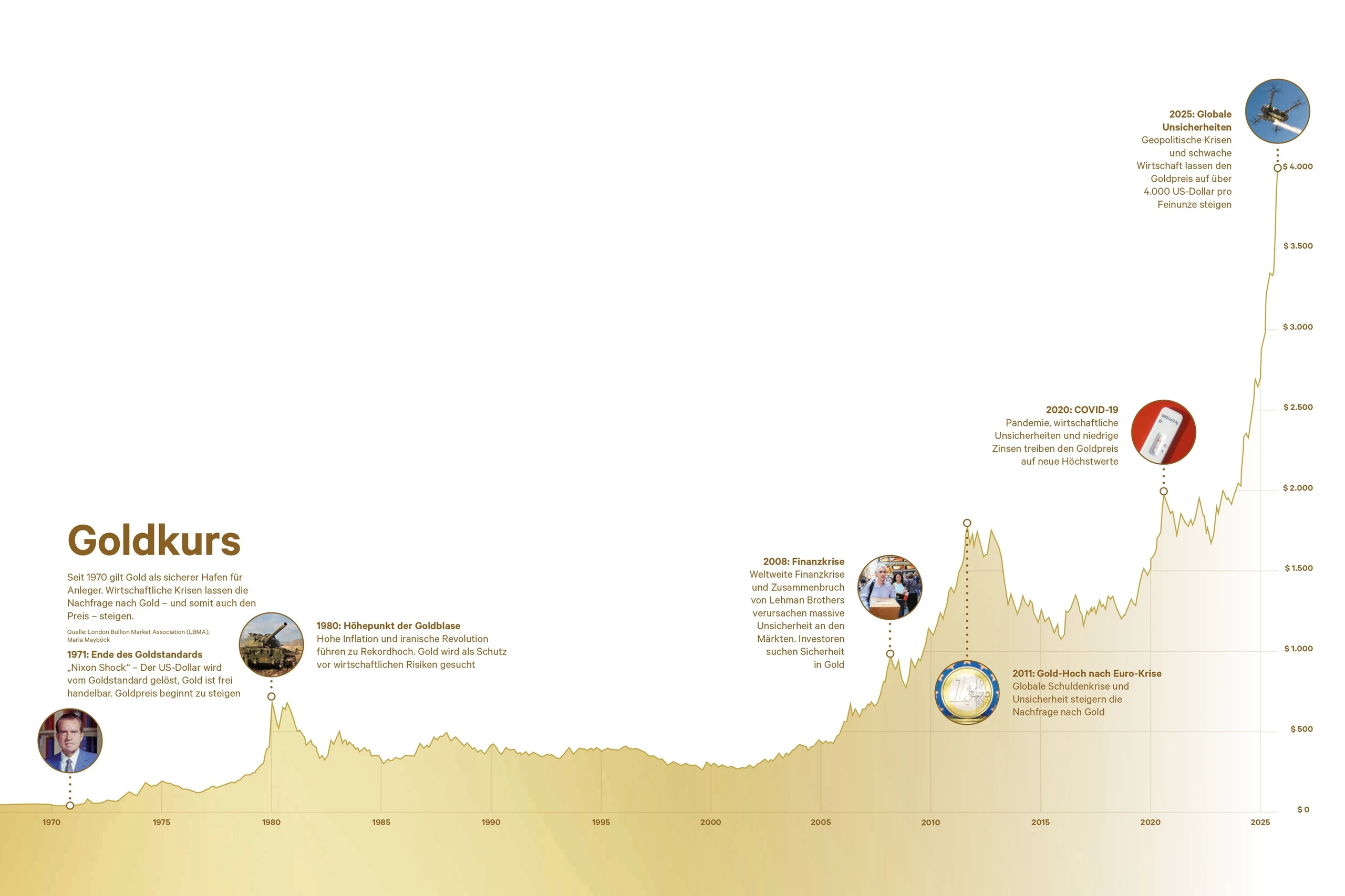

Schweizer Raffinerien verarbeiten am meisten Gold auf der Welt. Die Furcht vor Donald Trump ließ ihr Geschäft verrücktspielen. Einblicke in eine Industrie hinter Mauern und Stacheldraht.

Von Benjamin Triebe, Mendrisio, zuerst erschienen in der „Neuen Zürcher Zeitung“

Gold mag verlässlich sein, aber der Markt für Gold ist verrückt. Das spürt Robin Kolvenbach, wenn er die Barrenproduktion der Goldraffinerie Argor-Heraeus im Tessin betritt. Links schmilzt ein Arbeiter Stücke von Feingold in einem über 1.000 Grad heißen Ofen. Er gießt daraus Barren von je einem Kilogramm. Rechts nimmt ein Arbeiter andere Goldbarren, die bereits ein Kilogramm wiegen, schmilzt sie ebenfalls ein – und macht daraus größere Barren von je 12,4 Kilogramm.

„Ich verstehe den Sinn hinter den unterschiedlichen Formaten auch nicht“, sagt Kolvenbach. Das will etwas heißen, immerhin ist er einer der beiden Geschäftsführer der Raffinerie. Standardbarren von je einem Kilogramm sind die vorgeschriebene Größe am Goldhandelsplatz New York. Diese Größe wird aber nicht im konkurrierenden Finanzzentrum London akzeptiert. Dort braucht es Barren mit 12,4 Kilogramm beziehungsweise 400 Unzen. Warum die beiden bedeutendsten Finanzplätze der Welt unterschiedliche Barrengrößen verlangen, weiß niemand so genau. Aber wenn Gold zwischen London und New York gehandelt werden soll, muss es in das andere Format umgeschmolzen werden.

Über Argor-Heraeus

Argor-Heraeus ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Edelmetallraffination, spezialisiert auf die Herstellung von Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren sowie Halbfertigprodukten für Schmuck und die Uhrenindustrie. Gegründet 1951, hat das Haus seinen Hauptsitz in Mendrisio im Kanton Tessin. Seit 2017 gehört Argor-Heraeus vollständig zur deutschen Heraeus-Gruppe, welche damit eine führende internationale Rolle in der Edelmetallbranche einnimmt.

Viele Wege führen über die Schweiz

Der Unterschied hat Kolvenbach in den vergangenen Monaten viel Arbeit beschert. Genauer gesagt: Er wurde überrannt. In der Schweiz werden etwa 30 bis 40 Prozent des weltweiten Goldes verarbeitet. Das verteilt sich auf vier Scheideanstalten – eine in Neuenburg und drei im Tessin. Wenn Gold gereinigt, raffiniert und aufbereitet werden muss, führen sehr viele Wege über die Schweiz.

In diesem Jahr waren die Wege verstopft. Denn Ende 2024 wurden Großinvestoren von einer Furcht erfasst: Was soll werden, wenn Präsident Donald Trump für Gold einen Einfuhrzoll in die USA erlässt? Wer an der New Yorker Warenbörse Comex physisch mit Gold handelt, muss es vor Ort haben. Ein Zoll könnte die Kalkulation platzen lassen.

Deshalb wollten viele institutionelle Anleger Gold auf Vorrat in die USA bringen. Sie holten es aus London, wo in den Tresoren unter der Bank of England große Mengen des Edelmetalls lagern. Doch aus den Londoner 400-Unzen-Barren mussten die 1-Kilo-Barren für New York gemacht werden. Also erlebten Schweizer Raffinerien einen Ansturm. Bei Argor- Heraeus wurde von Dezember 2024 bis März 2025 in drei Schichten gearbeitet. „Es gibt immer mal Nachfrageschübe, die uns für zwei Wochen voll auslasten. Aber für so lange Zeit, das gab es noch nie“, sagt Kolvenbach.

Im Visier von Trump

Die Schweizer Goldexporte in die USA gingen durch die Decke und summierten sich von Dezember bis Ende März auf 530 Tonnen. Schon in normalen Zeiten sind die Goldausfuhren ein wichtiger Beitrag zum Handelsüberschuss der Schweiz im Warenaustausch mit den USA. Der Überschuss war der Anlass für Trump, Anfang April einen hohen „reziproken“ Strafzoll von 31 Prozent aus dem Hut zu zaubern. Kurz darauf hat er den Zoll auf zeitweilig zehn Prozent reduziert. Außerdem sind viele Goldexporte von Trumps Zöllen befreit – so viel zu den anfänglichen Befürchtungen. Auch darum hat sich der Trend mittlerweile umgekehrt: Der Goldstrom nach New York ist fast versiegt. Stattdessen wird Gold in die Gegenrichtung nach London gebracht. Am dortigen Finanzplatz lässt sich aus technischen Gründen bequemer mit dem Gold handeln als in New York. Wieder führt die Reise durch die Schweizer Raffinerien. „Wenn wir in der Spitzenzeit 70 Tonnen Gold pro Monat für New York hergestellt haben, kommen jetzt vielleicht 15 Tonnen pro Monat für London zurück“, sagt Kolvenbach.

Außenstehende bekommen nichts von den teuren Transporten zu Gesicht. Die Raffinerie ist stark gesichert. Rundherum führt eine Betonmauer mit Stacheldraht; Türen und Tore sind aus schwerem Metall. Drinnen warten keine endlosen Rohre, keine riesigen Schmelzöfen. Die Anlagen sind erstaunlich klein, fast herrscht Werkstattcharakter. Hier werden keine Unmengen von Gold verarbeitet – denn die gibt es nicht. Alles Gold, das jemals aus der Erde geholt wurde, passt in einen Würfel mit 22 Metern Kantenlänge. Allerdings würde dieser Würfel etwa 200.000 Tonnen wiegen. Gold ist eines der schwersten Metalle.

Raffinerien profitieren nicht von hohen Goldpreisen. Je teurer das Gold, desto weniger Geld verdienen wir in der Regel

Magere Erträge

Man könnte meinen, ein noch nie erlebter Ansturm zum Umschmelzen von Gold sei gut fürs Geschäft einer Raffinerie. Doch Robin Kolvenbach hätte gerne darauf verzichtet. Der Ertrag ist nicht hoch, denn der Schmelzprozess ist nicht aufwendig. Daran ändert auch der Goldpreis nichts, der in den vergangenen Monaten in die Höhe schoss. Im Gegenteil: „Raffinerien profitieren nicht von hohen Goldpreisen“, sagt Kolvenbach. „Je teurer das Gold, desto weniger Geld verdienen wir in der Regel.“ Der Grund: Das Umschmelzen von Goldbarren ist nur ein kleiner Teil des Geschäfts von Argor-Heraeus. Jenes Gold, das das Unternehmen auf eigene Rechnung verarbeitet, least es von Banken. Und je begehrter das Gold, desto höher sind die Leasingzinsen.

Die Raffinerie kann höhere Finanzkosten nur schlecht an die Kunden weitergeben. Auch deshalb waren die vergangenen Monate für den Co-Chef so anstrengend: Er musste mit den Abnehmern über flexiblere Verträge verhandeln. Kolvenbach wünscht sich, dass London und New York einen gemeinsamen Barrenstandard vereinbaren: „Mir ist die Stabilität des Gesamtmarkts wichtiger als die geringe Marge, die ich durch das Umschmelzen habe.“

Das Herstellen der Barren für institutionelle Investoren macht nur etwa ein Zehntel des Umsatzes der Raffinerie aus. Rund 20 Prozent stammen aus der Produktion von kleineren Barren für Privatanleger. Sie werden geprägt statt gegossen, bis hin zu Exemplaren von nur einem Gramm. Ein weiteres Fünftel des Umsatzes entsteht durch das Extrahieren von Gold aus Altgold oder Minenmaterial. Die Bergwerksbetreiber liefern dazu aus ihren Minen sogenannte Doré-Barren. Das sind halbveredelte Barren aus dem abgebauten Erz, die Gold, Silber und andere Metalle enthalten. Das Material wird in der Raffinerie geschmolzen und dann in einem Säurebad unter Strom gesetzt, wodurch das reine Gold abgeschieden wird.

Jedes Körnchen zählt

Drinnen in der Raffinerie blitzt und blinkt es überall: Paletten mit Goldbarren warten in den Fluren, Boxen mit Gold- und Silberkügelchen stehen in Regalen, Reste von ausgestanzten Goldplättchen liegen neben den Maschinen. Wer die Anlage verlassen will, muss sich durchsuchen lassen. Selbst die Sohlen der Schuhe werden gesäubert, damit kein Körnchen entkommt.

Die Menge an Edelmetall, das die Raffinerie durchläuft, ist pro Jahr viele Milliarden Franken wert. Doch der eigentliche Umsatz von Argor-Heraeus, die Wertschöpfung durch die Bearbeitung, umfasst nur einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Davon entsteht rund die Hälfte durch eine Arbeit, die viel filigraner ist als das Gießen von Barren: Argor-Heraeus fertigt aus Edelmetalllegierungen Teile für die Schmuckund Uhrenindustrie, zum Beispiel die Gehäuse der Zeitmesser und Teile von Kettenarmbändern.

Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Das Schmelzen und Raffinieren des Goldes spielt sich an Öfen und Trögen mit Säurelösungen ab. Arbeiter hantieren mit Schutzausrüstung und füllen von Hand heißes Metall um. Doch im zweiten der beiden Werksgebäude, bei der Herstellung der kleinen Barren für Privatkunden und den Komponenten für Schmuck und Uhren, wirbeln moderne Maschinen und Industrieroboter. Es wird gewalzt und gestanzt.

Schweizer Gold für italienischen Schmuck

So schließt sich der Kreis zu den Anfängen, die das Tessin zu einem so wichtigen Teil des Goldmarkts gemacht haben. Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein war Italien das Zentrum der weltweiten Schmuckherstellung. Für das benötigte Edelmetall wollten sich die Raffinerien in der Nähe ansiedeln. Sie wählten die politisch stabile und neu trale Schweiz. Dort wurde schon früh die Qualität der Goldanalyse und die Professionalität der Prüfer im Labor gesetzlich vorgeschrieben. „Die Vorschriften sind ein zentraler Grund, warum die Schweizer Raffinerien international so eine große Rolle spielen“, sagt Marc Ummel. Er ist verantwortlich für das Dossier Rohstoffe beim Hilfswerk Swissaid.

Die verlässliche Bestimmung des Goldgehalts ist entscheidend für das Vertrauen der Kunden in die Raffinerie. Das verantwortliche Edelmetallkontrollgesetz* geht bis auf das Jahr 1933 zurück. Ummel sagt, es sei Zeit für mehr Transparenz: „Das Gesetz sollte nicht nur die Echtheit und Reinheit des Goldes vorschreiben, sondern auch eine saubere Herkunft.“ Denn ob die Minen beim Abbau die Menschenrechte einhalten, kann man dem Gold nicht ansehen.

Über das Edelmetallkontrollgesetz (EMKG)

Das EMKG regelt die Anforderungen an Reinheit, Punzierung, Herstellung und Kennzeichnung von Edelmetallen und Edelmetallwaren, welche in der Schweiz gehandelt werden – unabhängig davon, ob die Waren im In- oder Ausland gefertigt wurden. Edelmetallwaren dürfen nur dann verkauft werden, wenn sie bestimmte gesetzliche Feingehalte erfüllen.

Vier Goldraff inerien

Als im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts große Teile der Schmuckfertigung nach Asien abwanderten, zogen die Schweizer Goldraffinerien nicht mit. Inzwischen hatte die Nachfrage von privaten und institutionellen Anlegern nach Gold stark zugenommen. Wieder glänzte der Standort Schweiz mit Stabilität, diesmal als Finanzplatz. Die Argor-Raffinerie war 1951 die erste, die sich im Tessin niederließ – damals noch in Chiasso. 2017 wurde sie vollständig von der deutschen Heraeus-Gruppe übernommen, einem familiengeführten Mischkonzern aus Hanau bei Frankfurt mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden Euro. 530 der weltweit 700 Mitarbeiter von Argor-Heraeus sind in Mendrisio beschäftigt, die meisten von ihnen sind Italiener.

Inzwischen haben sich alle vier Schweizer Goldraffinerien auf bestimmte Marktsegmente fokussiert. Ebenfalls im Süden des Tessins ansässig ist der Kapazitätsriese Valcambi, der unter anderem die Raffinierung von Minengold in großem Stil betreibt. Das benachbarte Unternehmen PAMP produziert Barrenserien, die es im Direktvertrieb an Privatkunden verkauft. Die Raffinerie Metalor in Neuenburg stellt Legierungen für Medtech-, Pharma-und Chemiebranche her.

© Waltl&Waltl

Für Argor-Heraeus sind Uhren und Schmuck sowie geprägtes Gold die profitabelsten Geschäftsbereiche. Dafür will das Unternehmen aufstocken. Wortwörtlich: Ein drittes Stockwerk für das Werk ist schon ausgesteckt. Denn nur mit dem simplen Gießen von Gold wird eine Goldraffinerie nicht mehr glücklich. Laut Kolvenbach bieten die Raffinerien im In- und Ausland insgesamt fünf- bis zehnmal mehr Kapazität, als benötigt wird. Das trägt entscheidend zu den niedrigen Margen bei.

Das Überangebot besteht, weil gerade afrikanische Länder darauf drängen, ihre eigenen Raffinerien zu unterhalten, sagt Kolvenbach. Schwer ist das nicht, denn der chemische Prozess ist einfach, und die Anlagen brauchen nicht viel Platz. So kommt es, dass die Schmelzen von Argor-Heraeus in Mendrisio normalerweise nicht ausgelastet sind. Theoretisch könnten sie 20 Prozent des weltweit pro Jahr produzierten Goldes raffinieren. Die Schweiz kann diese Mengen nicht liefern: Ihre letzte kommerzielle Goldmine stellte 1952 den Betrieb ein.

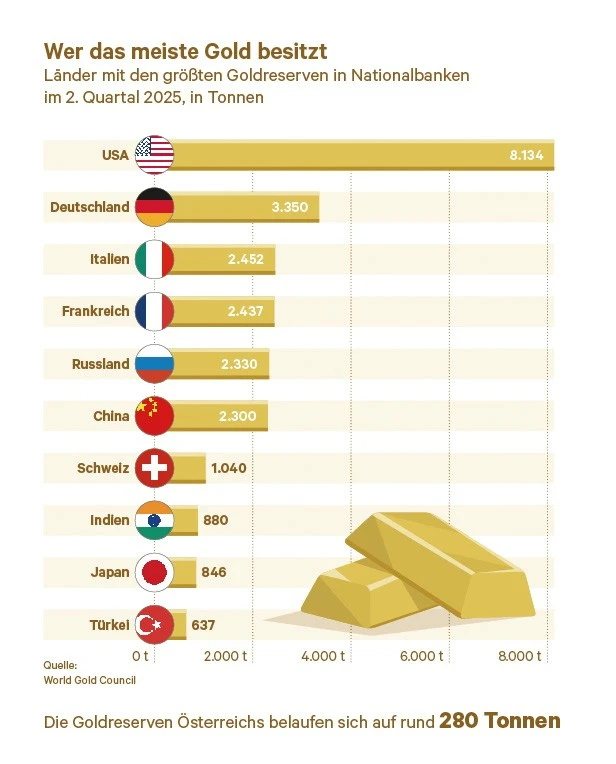

Goldproduzent Afrika

Die Goldproduktion in Afrika spielt 2025 eine bedeutende Rolle im globalen Kontext und wird auf über 700 Tonnen geschätzt. Ghana ist mit etwa 150 Tonnen der größte Goldproduzent Afrikas, gefolgt von Südafrika mit rund 110 Tonnen. Mali produziert etwa 65 Tonnen jährlich, und auch Länder wie Tansania, Burkina Faso und Sudan erweitern ihre Goldförderung durch moderne Bergbautechnologien und Infrastruktur.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 43/2025 erschienen.