Städte sind klimaschonender als die sie umgebenden Speckgürtel, weil dort dichter gewohnt wird und die zurückgelegten Strecken kürzer sind, sagt Wiens Stadtplanungsdirektor Thomas Madreiter. Was aber nichts daran ändert, dass Sommer in der Stadt zusehends schwer zu ertragen sind. Was man dagegen tun kann – und warum klimaanpassende Maßnahmen auch an ihre Grenzen stoßen.

Es wird in den Sommern immer heißer in Wien und auch in anderen Städten. Was kann Stadtplanung leisten, um diesem Problem zu begegnen?

Ich möchte eine steile, möglicherweise provokante These in den Raum stellen, und zwar dass Stadt die Lösung, nicht das Problem ist. Weil städtische Räume in Zusammenhang mit der Klimakrise vielen ja prinzipiell als Problem erscheinen.

Zu Recht, würde ich meinen.

Klar, in Städten kommt es verstärkt zu Hitzephänomenen, wenn alles versiegelt ist und die Gebäude als speichernde Massen wirken, die sich über den Tag aufheizen und diese Hitze dann wieder abgeben. Das ist richtig. Ich formuliere meine These aber, weil die Klimakrise ganz viel mit klimaschädlichem Verhalten zu tun hat, also mit der Frage, wie viel CO2 geben wir an die Atmosphäre ab. Und da sind Städte per se die Lösung. Warum? Weil in Städten dichter gewohnt wird, weil die zurückgelegten Wege kürzer sind und weil der Bodenverbrauch pro Einwohner im Vergleich mit suburbanen Strukturen bis zum Faktor 100 geringer ist. Und vitale Böden sind extrem unterschätzt, was ihre Wirkung als CO2-Senker betrifft.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Städten ist es trotzdem sehr belastend, die immer stärker werdenden Hitzewellen zu ertragen.

Damit sind wir beim Thema Klimaanpassung. Man muss die Folgen der Klimakrise durch kluge Begleitmaßnahmen zu reduzieren. Aber ich sage bewusst: reduzieren. Wenn wir die globale Klimakrise nicht in den Griff bekommen, indem wir den CO2-Ausstoß radikal eingrenzen, werden uns die klimaanpassenden Möglichkeiten irgendwann ausgehen.

Wien ist von der Klimaerwärmung besonders betroffen. Muss man da besondere Maßnahmen ergreifen?

Selbstverständlich. Wobei, dass Wien besonders betroffen ist, würde ich auch wieder ein bisschen differenzieren wollen. Grundsätzlich haben kontinentale Gebiete, also Gebiete, die nicht an Meeresflächen grenzen, mittlerweile bereits in etwa die doppelte Temperaturerhöhung als jene Gebiete, die an Meere grenzen. Insofern teilt Wien ein Schicksal mit ganz vielen Gebieten – also auch fast ganz Österreich. Aber diese Temperaturerhöhung sieht in Seefeld natürlich anders aus als in Wien, insofern stimmt das, was Sie sagen. Genau deshalb setzen wir uns ganz intensiv mit der Frage auseinander, wie man den öffentlichen Raum besser kühlen und die Gebäude intelligenter anordnen kann, damit zum Beispiel die nächtliche Durchlüftung optimal funktioniert. Wie kann ich Fassaden und den öffentlichen Raum begrünen? Wie kann ich das Wasser in der Stadt halten? Wie sorge ich dafür, dass eine Stadt imstande ist, sich auch durch Verdunstung abzukühlen?

Was passiert genau, wenn es zu heiß ist?

Hitzefrei. Vorweg: „Hitzefrei“ ab einer bestimmten Temperatur gibt es in Österreich nicht. Am Bau ist es zwar theoretisch möglich, Arbeitnehmer ab 32,5 Grad freizustellen, das beruht aber auf Freiwilligkeit und wird daher oft nicht eingehalten. Die Bundesregierung plant nun eine eigene Schutzverordnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten.

Hitzeaktionsplan. Die Stadt Wien – aber auch Graz oder Innsbruck – haben eigene Hitzeaktionspläne entwickelt. Im Fall Wien ist etwa passive Raumkühlung durch Deckenelemente in Geriatriezentren und Pflegewohnhäusern vorgesehen, Beschattung, die Installation von elektronischen Außenjalousien in neuen Gebäuden; außerdem das Verteilen von Wasserflaschen und die Einrichtung von „Cooling Zones“, an denen vulnerable Menschen sich für ein paar Stunden abkühlen können.

Nationaler Hitzeschutzplan. In Frankreich gibt es seit 2014 einen umfassenden Hitzeaktionsplan, der detaillierte Maßnahmen vorsieht: Auf Stufe drei etwa – die Schwellenwerte sind je nach Region unterschiedlich, müssen aber drei Tage und Nächte in Folge überschritten sein – sind Anpassungen der Arbeitszeiten bzw. -bedingungen vorgesehen.

Auch in Österreich gibt es einen nationalen Hitzeschutzplan, der aber national nicht einheitlich ist: Bei Stufe drei tritt die „Aktivierung von Hitzeschutzmaßnahmen der Länder u. a. für Gesundheitseinrichtungen und Sozialorganisationen“ in Kraft. In den Ländern existieren aber teilweise (noch) keine entsprechenden Konzepte bzw. erstrecken sich die vorgesehenen Maßnahmen z. T. auf das Übermitteln einer Hitzewarnung per E-Mail. Ein Schwellenwert von gefühlter Temperatur ab 35 Grad wird in Österreich übrigens nur als „erhöhte Hitzebelastung“ bezeichnet (Stufe 3). „Hohe Hitzebelastung“ besteht erst ab 40 Grad oder mehr (Stufe 4). Dann ist „erfor- derlichenfalls“ das Staatliche Krisen und Katastrophenschutzmanagement einzuberufen, heißt es in dem Hitzeschutzplan.

In Paris wurden in Sachen Anpassungsmaßnahmen sehr spektakuläre große Fortschritte erzielt. In Wien hat man oft den Eindruck, dass nicht so viel weitergeht. Warum agiert Wien nicht wie Paris?

Die Frage ist, ob die These stimmt, dass Wien nicht wie Paris agiert. Also erstens, ich habe tiefen Respekt vor dem, was in Paris passiert. Da wird jedenfalls sehr gute Politik gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wenn man sich die Situation exakt anschaut, würde man feststellen, dass der Unterschied sich in Grenzen hält. Zum Beispiel in Hinblick darauf, wie wir die öffentlichen Räume gestalten, welche Begrünungsmaßnahmen wir durchführen oder wie wir den Radwegeausbau gestalten.

Was sind denn die effizientesten und wichtigsten Maßnahmen, die Sie bereits durchführen oder durchführen wollen?

Ich glaube, was – neben den vielfältigen Begrünungsmaßnahmen – essenziell ist, dass wir es für weite Teile der Bevölkerung attraktiv machen, keinen Privat-Pkw mehr zu besitzen. Das ist in meinen Augen ein Schlüsselpunkt.

Autos verbrauchen Platz in der Stadt, den wir eigentlich zur Begrünung und zur Kühlung brauchen

Warum?

Autos verbrauchen Platz in der Stadt, den wir eigentlich zur Begrünung und zur Kühlung brauchen. Sie heizen sich über den Tag massiv auf und geben diese Hitze dann in der Nacht ab. In Befragungen geben uns bereits knapp 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener die Antwort, dass sie sich ein Leben ohne Auto in der Stadt vorstellen können. Nur knapp die Hälfte der Haushalte besitzt einen Privat-Pkw. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir das Umfeld so optimal gestalten können, dass immer mehr sagen, sie können auf ein eigenes Auto in der Stadt verzichten. Und den Umstieg mit Car-Sharing, Leihfahrrädern etc. erleichtern. Andere Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, umfassen z. B. die Stellplatzverpflichtung oder die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien.

Man kann als in Wien hauptgemeldete Person zumindest in seinem Heimatbezirk für nur zehn Euro pro Monat auf der Straße parken. Ein Spottpreis. Müsste man die Gebühren für das Parkpickerl nicht deutlich erhöhen?

Da würde ich jetzt nicht dagegen argumentieren.

Ein weiteres Problem sind Pkw, die aus dem grünen Umland in die Stadt kommen und Belastungen für die Stadtbevölkerung mitbringen. Wie löst man das?

Mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien wurde schon ein klares Zeichen gesetzt. Der zweite Hebel ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region. Da werden die Kapazitäten massiv ausgebaut, ich verweise zum Beispiel auf den viergleisigen Ausbau der Südbahn. Wir entwickeln aber auch Radlangstrecken ins Umland, damit Pendler ganze Strecken oder abschnittsweise mit dem Rad fahren können. Immer mehr Menschen versuchen, gesundheitsbewusst zu leben und mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Diese Form der Mobilität ist interessant, weil sie kostengünstig ist und der Gesundheit der Betroffenen nützt.

Wäre eine City-Maut sinnvoll?

Kann man diskutieren. Ich verweise darauf, dass die Bevölkerung bereits einmal dazu befragt wurde und das klar abgelehnt hat. Sollte es aber einen entsprechenden politischen Willen geben, muss man sich das sicherlich auch anschauen. Man müsste dabei natürlich gar nicht so triviale Fragen bedenken, wie: Wo genau ist die City? Wie grenzt man das ab? Und es gibt das Problem, dass eine City-Maut zwar die Überschreitung von Grenzen taxiert, aber die Mobilität an sich nicht beeinflusst.

Passiert in Sachen Ausbau des öffentlichen Verkehrs genug?

Naja, wir leben halt nicht in einem Wonderland of New Economics. Würden wir in diesem Wunderland leben, dann gäbe es immer Fantasien, was man ausbauen kann. So müssen wir uns einfach nach der Decke strecken. Und es sind durchaus harte Verhandlungen mit dem Bund, um etwa die Kofinanzierungsbeiträge für den U-Bahn-Ausbau zu bekommen. Oder mit dem Land Niederösterreich, wo wir eben daran gescheitert sind, grenzüberschreitende Straßenbahnen zu errichten. Also, es gibt Limitierungen und ich finde, dass Wien innerhalb dieser Limitierungen sehr viel macht.

STEP 2035: Der Wien-Plan

In Wien wird alle zehn Jahre ein Stadtentwicklungsplan erarbeitet, der den Rahmen für die künftige räumliche Struktur vorgibt. Der STEP 2035 – auch „Wien-Plan“ genannt – wurde im März vorgelegt. Er legt unter anderem fest, wie die Siedlungsgrenzen verlaufen, wo gebaut werden darf, wo sich weiterhin Industriegebiete befinden, wo Radwege entstehen oder wo es Öffi-Achsen gibt.

Hinsichtlich der Klima- bzw. Hitzeproblematik ist im STEP 2035 der Grünraumanteil festgeschrieben, auch Kennzahlen für Begrünungswerte sind enthalten. Um in dicht verbauten Gebieten zusätzliche Flächen anzubieten, sind etwa sogenannte Gartenstraßen geplant. Dabei soll es sich um verkehrsberuhigte und begrünte Abschnitte handeln. Auch mehr landwirtschaftliche Flächen soll es in der Stadt geben.

Zudem setzt man darauf, die Zentren bestehender Stadtentwicklungsgebiete zu stärken bzw. zu urbanisieren und den Boden- verbrauch niedrig zu halten. Wien solle eine „Stadt der kurzen Wege“ sein, erklärte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Präsentation des Plans.

Ausreichend, um diese starke gewünschte Verlagerung Richtung öffentlichen Verkehr abzufangen?

Wir haben sehr genau am Schirm, dass hier auch tatsächlich die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stehen. Aber, wie gesagt, wir leben in einer Welt der Zielwidersprüche. Ein konsolidiertes Budget ist ein Ziel, umweltorientierte Mobilität ein anderes. Insofern betone ich immer, dass der reine Kapazitätsausbau nur eine Möglichkeit ist, auf das Problem zu reagieren. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel die Entzerrung der Spitzenstunden. Denn die sind richtig teuer.

Wie kann das gehen? Indem die Schule zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnt?

Schule ist ein Thema. Für wirkungsvoller halte ich liberalere Arbeitszeiten, also dass Unternehmen den Menschen möglichst frei die Möglichkeit bieten, dann zu arbeiten, wenn es für sie selber passt. Ein positiver Kollateraleffekt wäre, dass die Spitzen im System wegfallen.

Die Erwärmung der Stadt hat auch einen sozialen Aspekt: Wer es sich irgendwie leisten kann, fährt aufs Land oder lässt sich eine Klimaanlage einbauen. Alle anderen bleiben übrig. Wie kann man sicherstellen, dass auch ärmere Menschen künftig noch gut in Wien leben können?

Wenn man in den neuesten Stadtentwicklungsplan der Stadt Wien hineinschaut, merkt man, dass uns genau dieser Gedanke sehr angetrieben hat. Wir haben uns angeschaut, wo ist es besonders dicht, wo wird es besonders heiß und wo ist ein besonders hoher Anteil vulnerabler Bevölkerung, also ärmere Menschen, ältere Menschen. Dort versuchen wir, die Investitionen verstärkt hineinzulegen. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort: Wien hat seit einigen Jahren einen Hitzeaktionsplan. In dessen Rahmen setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie wir älteren, ärmeren Menschen helfen können und dafür sorgen – ich sage es jetzt ganz brutal –, dass sie überleben, sollte es im August zwei Wochen lang 37 Grad haben. Denn wir wissen, dass hochbetagte Menschen bei großer Hitze einem wirklich evidenten gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind.

Es gibt Grenzen, wie weit man mit klimaanpassenden Maßnahmen kommen kann

Wenn wir das jetzt einmal runterbrechen auf eine 77-Jährige, die in Favoriten in der Nähe vom Reumannplatz wohnt. Was können Sie konkret für sie tun?

Zum einen können wir in ihrer Wohnumgebung jetzt kühle Orte anbieten, die vielleicht in der Vergangenheit nicht da waren. Ein Baum, ein Brunnen, ein schattenspendender Ort. Und wir helfen ihr, Möglichkeiten zu identifizieren, wohin man zum Abkühlen gehen kann. Orte, an denen man runterkommen kann, sei es ein Shoppingcenter oder ein Amtshaus. Wenn ich dort zwei Stunden bin, dann hat sich der Körper halbwegs stabilisiert. Wichtig sind auch bewusstseinsbildenden Maßnahmen, also zum Beispiel richtiges Lüftverhalten.

Das klingt nicht so richtig überzeugend.

Es gibt Grenzen, wie weit man mit klimaanpassenden Maßnahmen kommen kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir – nicht in Wien, aber global – das Ausmaß der Klimakrise massiv unterschätzen. Es tut weh, wenn man sieht, dass etwa die Vereinigten Staaten oder andere Länder sich aus dem Klimaschutz verabschieden. Klimaanpassende Maßnahmen nützen langfristig nichts, wenn wir nicht global zu einem akzentuierten Klimaschutz finden und wenn es uns nicht gelingt, den Zuwachs der CO2-Gase zu stoppen und die Erhitzung abzubremsen.

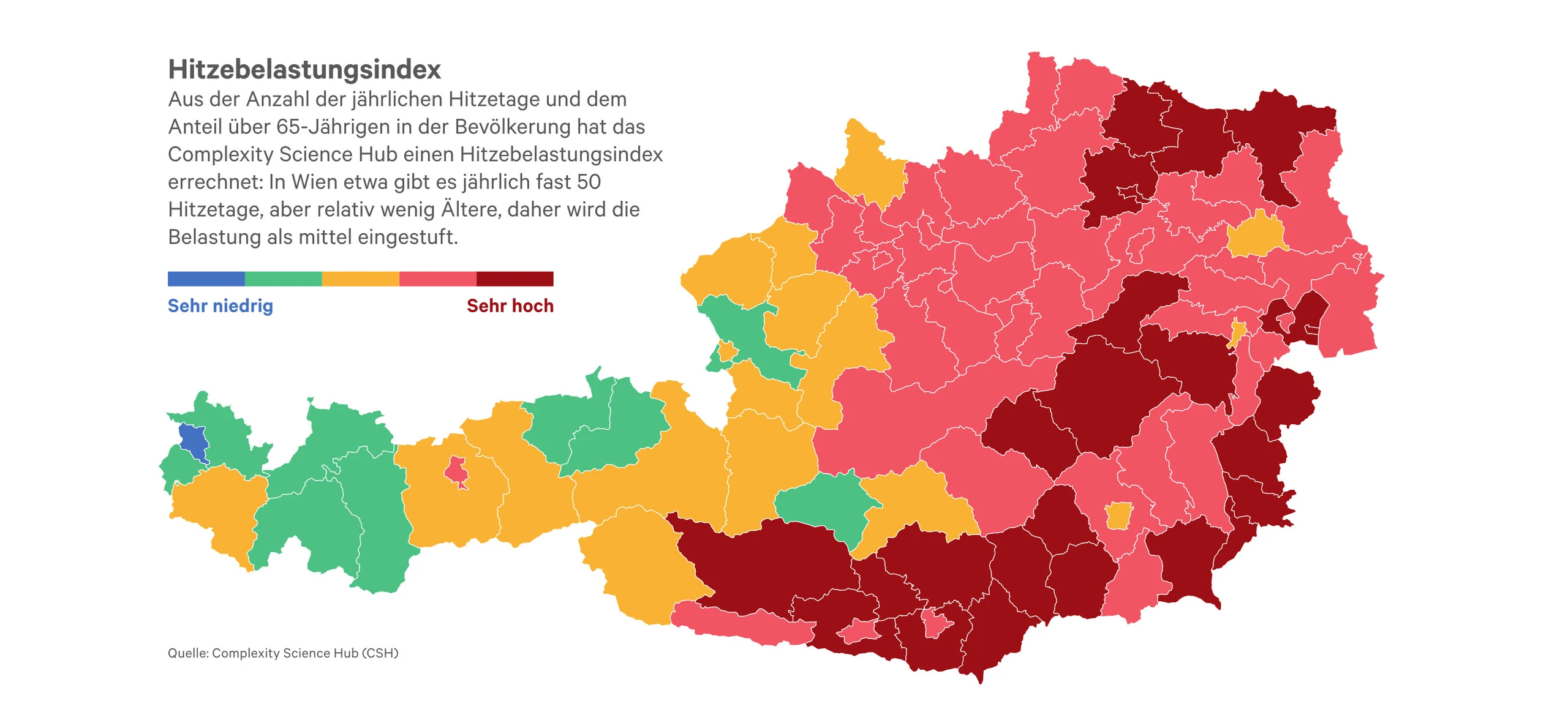

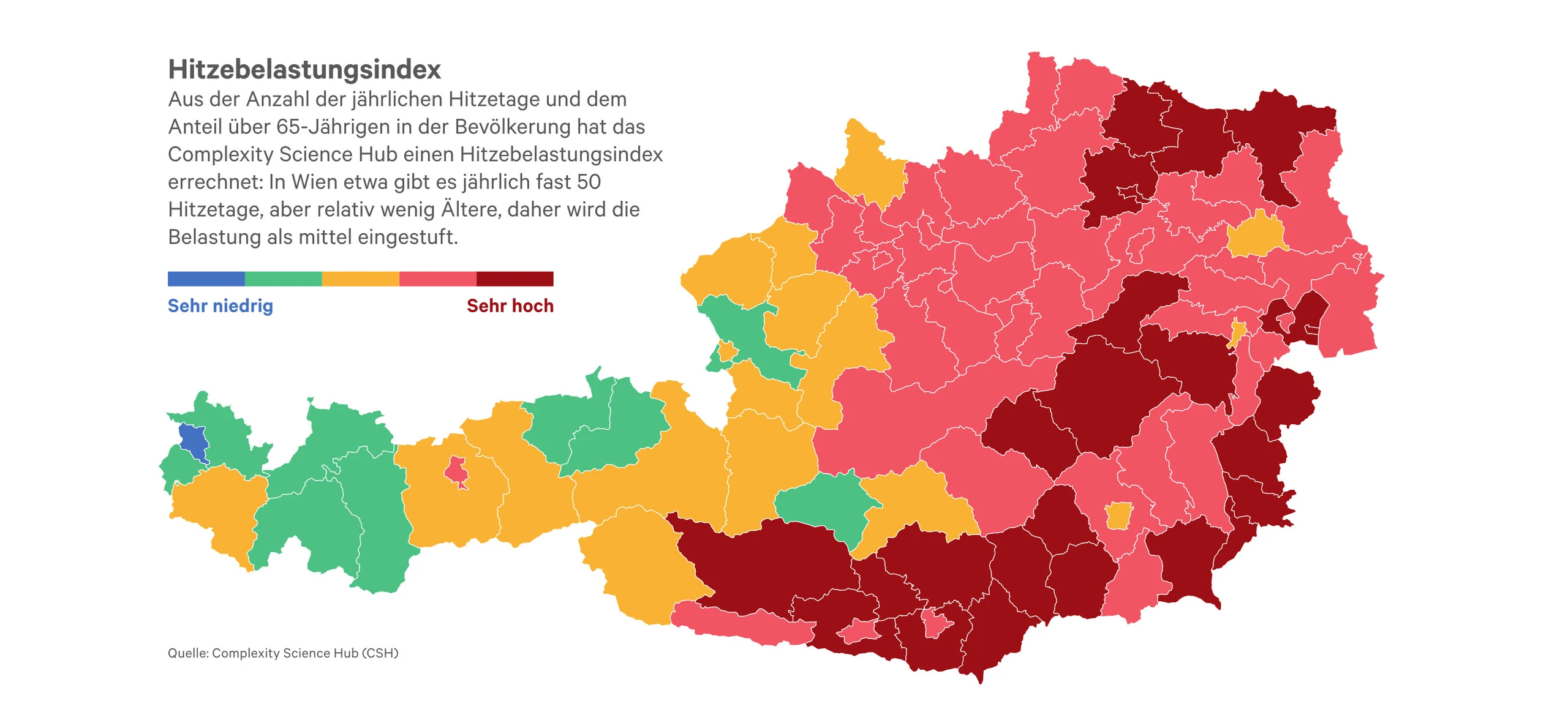

Meiste Hitzetage 2024

Anzahl der Hitzetage in 2024 nach Bezirken.

Rust (Bgld.) – 52

Neusiedl (Bgld.) – 51,97

Wiener Neustadt (NÖ) – 50

Wien – 49,4

Eisenstadt Stadt (Bgld.) – 49

Eisenstadt-Umg. (Bgld.) – 48,9

Tulln (NÖ) – 48,4

Bruck/Leitha (NÖ) – 48,3

Gänserndorf (NÖ) – 47,9

Korneuburg (NÖ) – 47,1

Die meisten Hitzetage wurden im Vorjahr in Rust gemessen. Am anderen Ende der Skala befinden sich Bezirke vor allem in den alpinen Regionen des Landes. Allen voran Reutte (T), Tamsweg (S), Murau (Stmk) und Bregenz (V). Auch das niederösterreichische Zwettl befindet sich unter den am wenigsten heißen Top Ten.

Quelle: Complexity Science Hub (CSH)

Wird Wien im Sommer eine Geisterstadt sein in 20, 30 Jahren?

Selbstverständlich nicht, weil wir ja dafür sorgen, dass die Stadt gekühlt wird. Aber wirksamer Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle global mitmachen. Wenn wir das in den nächsten Jahrzehnten nicht schaffen, dann kann Wien das Problem mit Klimaanpassung langfristig nicht alleine lösen. So ehrlich muss man sein.

Wenn es keine finanziellen Einschränkungen gäbe, wie würde Wien in 20 Jahren ausschauen?

Erheblich grüner als heute, weil wir uns in den letzten Jahrzehnten einfach daran gewöhnt haben, dass wir öffentlichen Raum mit Straße – Gehsteig, Parkspur, Fahrspur – Fahrspur, Parkspur, Gehsteig – übersetzen. Das ist ein schiefes Bild. Wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir ein hervorragendes Mobilitätssystem haben, wird in Zukunft nur mehr ein geringer Anteil der Menschen ein Auto besitzen wollen. Dann haben wir viel mehr Straßen und öffentliche Räume, wie wir sie heute aus dem ersten Bezirk kennen, mit Schatten spendenden Bäumen, mit kühlenden Brunnen, mit Sitzgelegenheiten. Es ist auch eine Sicherheitsfrage. Kann ich mein Kind alleine in die Schule schicken? Darf es alleine Fahrrad fahren in der Stadt? Oder denken wir darüber nach, wie es uns selbst als 75-Jährige oder 80-Jährige gehen wird. Insofern ist mein Bild, wenn man aus der Makroperspektive darauf schaut, nicht sehr unterschiedlich zu heute. Aber in der Mikroperspektive wird es eine erheblich lebenswertere, grünere, angenehmere und bewegungsfreundlichere Stadt sein.

Thomas Madreiter

Geboren 1967 in Radstadt (Salzburg), studierte Madreiter Raumplanung an der TU Wien und arbeitet seit 1995 im Wiener Magistrat. Von 2005 bis 2013 war er Leiter der Magistratsabteilung Stadtentwicklung und Stadtplanung (MA 18). Seit 2013 ist er Planungsdirektor der Stadt Wien.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 32/25 erschienen.