"Man muss seinen Spinnereien ein bisschen vertrauen" - sein Credo führte Anton Zeilinger an den Zenit seiner Karriere: 2022 erhielt er den Physik-Nobelpreis. Viele seiner Arbeiten wären ohne die Freiheit, "Sachen zu machen, die nicht Mainstream waren", nicht möglich gewesen, sagte der Quantenphysiker, der am 20. Mai seinen 80. Geburtstag feiert. Dabei ist sein Fach durchaus schon breitenwirksam, wird doch 2025 als "Internationales Jahr der Quantenwissenschaften" gefeiert.

von

Die äußeren Grenzen des aktuellen Wissens

Das Vertrauen in seine Spinnereien und die Abneigung gegenüber dem Mainstream hatte Zeilinger in einer Pressekonferenz nach Zuerkennung des Physik-Nobelpreises betont, den er gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und seinem US-Kollegen John Clauser erhielt. Sie wurden "für Experimente mit verschränkten Photonen, Nachweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen und wegweisende Quanteninformationswissenschaft" ausgezeichnet. Und der Physiker vergaß dabei nicht, den "österreichischen Steuerzahlern" zu danken, die ihm seine Arbeiten ermöglichten.

Und die hat Zeilinger immer an den äußeren Grenzen des aktuellen Wissens verrichtet und dabei bahnbrechende Beiträge zu den Grundlagen der Quantenphysik geliefert. Auch die Einblicke in seine aktuelle Forschung, die der Physiker im APA-Interview zu seinem bevorstehenden Geburtstag gab, könnten manche mit Kopfschütteln abtun.

Publikumsliebling und gefeierter Medienstar

Ausgehend von seiner Frage, warum es denn überhaupt die Quantenphysik gebe, spannt er dabei den Bogen von der Unfähigkeit der Quantenphysik, die Realität zu beschreiben, bis zur Logik und Sprache, deren Struktur seiner Meinung nach quantisiert ist. Dass er da schon weit im Philosophischen ist, leugnet Zeilinger gar nicht: "Jede gute Physik kann Philosophie nicht vermeiden." Und wer weiß schon, wohin solche "Spinnereien" einmal führen.

Nicht zuletzt aufgrund seines Äußeren mit ergrautem Rauschebart und krausem Haar wurde Zeilinger zum Publikumsliebling und gefeierten Medienstar, dem Attribute wie "Mr. Beam", "Quantenpapst" oder "Popstar der Naturwissenschaft" verliehen wurden. Seine Popularität ist wohl auch dem Umstand zu verdanken, dass er sich nie gescheut hat, den Elfenbeinturm zu verlassen: Er erklärte dem Dalai Lama die (Quanten-)Welt, diskutierte mit Nobelpreisträgern den Sinn des Lebens und zeigte Grundprinzipien seines Fachs bei der documenta in Kassel.

"Wer sich für Naturwissenschaften interessiert, wird sicher ein interessantes Leben haben", sagte er im Vorjahr bei der Präsentation eines PIXI-Buchs für Schulanfänger mit ihm als Protagonist. Das bewies er mit seiner Vita: Geboren am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis (OÖ) sei er im Gymnasium in Wien-Hietzing zwar "Außenseiter" gewesen, habe aber zum Glück weitere Schüler mit ungewöhnlichen Interessen gefunden und sei von einem Lehrer für das Physikstudium inspiriert worden. Dieses begann er 1963 an der Uni Wien, hatte da aber "keine einzige Vorlesung zur Quantenphysik".

Diese musste er sich aus Büchern aneignen, "und das hat mich sofort fasziniert, weil die Quantenphysik von unglaublich schöner Mathematik ist". Faszinierend fand er auch, was nicht in den Büchern stand: "Wenn man fragt, was das alles bedeutet, im Sinne einer Interpretation der Quantenmechanik, bekommt man das Gefühl, dass da etwas Interessantes verborgen sein muss", sagte er einmal.

Doktorarbeit und Promotion

Er habe "das Riesenglück gehabt", seine Doktorarbeit bei Helmut Rauch (1939-2019) zu machen, dem Urvater der Quantenoptik in Österreich. Zunächst arbeitete Zeilinger dabei ganz klassisch mit Neutronen. Doch Rauch zeigte, dass nicht nur Lichtteilchen Welleneigenschaften besitzen, sondern - wie von der Quantenphysik vorhergesagt - auch massive Teilchen wie Neutronen. Damit war der weitere Weg Richtung Quantenphysik klar.

Nach der Promotion (1971) blieb Zeilinger als Assistent bei Rauch. In diese Zeit fielen erste Forschungsaufenthalte im Ausland, u.a. beim späteren Nobelpreisträger Clifford Shull am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er mit den US-Physikern Daniel Greenberger und Michael Horne über das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung diskutierte.

In diesem quantenphysikalischen Zustand bleiben zwei verschränkte Teilchen über beliebige Distanzen stark miteinander verbunden, Veränderungen an einem beeinflussen scheinbar augenblicklich das andere Teilchen. Zeilinger hat aus diesem Phänomen ein mächtiges Werkzeug gemacht - sowohl für die Grundlagenforschung, als auch für Anwendungen.

beruflicher Werdegang

Mit Greenberger und Horne beschrieb er 1986 eine spezielle Form der Verschränkung von drei Teilchen ("GHZ-Zustand"). Diese Arbeit gilt in Fachkreisen als eine der wichtigsten Leistungen des Physikers. Es sollte bis 1998 dauern, diese Zustände auch experimentell zu erzeugen - der Weg dahin erwies sich als wissenschaftlich überaus fruchtbar.

Ab 1983 war Zeilinger Assistent an der Technischen Universität (TU) Wien, 1988 erhielt er eine Lehrstuhlvertretung an der TU München. 1990 wurde er schließlich als Professor an die Universität Innsbruck berufen und legte dort das Fundament für die heute zur Weltspitze zählende österreichische Quantenphysik.

1999 wechselte er schließlich an die Uni Wien, wo er das Institut für Experimentalphysik leitete und bis zu seiner Emeritierung 2013 als Professor tätig war. 2003 gründete er außerdem gemeinsam mit Physikern der Uni Innsbruck das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die er von 2013 bis 2022 als Präsident leitete.

begnadeter Experimentator

Fachlich gilt Zeilinger unter Kennern vor allem als begnadeter Experimentator, dem es in ausgefeilten Versuchen gelingt, neue Zusammenhänge aufzudecken und gängige Theorien zu bestätigen oder zu widerlegen. Dabei hat er sich mit technischer Präzision und intellektueller Weitsicht immer wieder auch mit Grundfragen der Quantenphysik beschäftigt.

Diese Auseinandersetzung führte zu einer Reihe von Ergebnissen, die international Aufsehen erregten. So entstand etwa Zeilingers wohl bekanntestes Experiment auf dem Weg zur Realisierung der "GHZ-Zustände": 1997 gelang ihm erstmals die Teleportation von Lichtteilchen. Auch wenn es dabei nicht wie in "Star Trek" um Fernübertragung von Materie, sondern von exakter Information geht, wurde der Versuch mit "Beamen" verglichen.

Das Interesse der Öffentlichkeit war ihm damit sicher - und er bediente dieses mit vielfältiger Vermittlungsarbeit, für die ihn der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten 1996 als "Wissenschafter des Jahres" ausgezeichnet hat. "Er kann Begeisterung vermitteln, weil er selbst ein Begeisterter ist", wurde er einmal beschrieben.

Auch wenn ihm die zunehmende Tendenz, nach dem Anwendungspotenzial von Forschung zu fragen, ein Gräuel ist und er für "Offenheit für echt fundamentale Fragestellungen" plädiert, erkannten Zeilinger und sein Team, dass sich die Effekte aus der Quantenwelt nutzen lassen, etwa die Quantenkryptographie. Dabei werden verschränkte Teilchen zur abhörsicheren Übermittlung von Schlüsseln verwendet.

Dass dies möglich ist, zeigte Zeilinger erstmals 1999. Fünf Jahre später demonstrierte er als Premiere eine mittels Quantenkryptographie verschlüsselte Geldüberweisung. Mit der Vision eines Quanteninternets vor Augen, schoben Zeilinger und sein Team die Grenzen der Verschränkung und der Teleportation immer weiter hinaus - bis zur Übermittlung zwischen Kanarischen Inseln.

Höher hinaus

Zeilinger wollte noch höher hinaus und engagierte sich - vergeblich - für einen europäischen Quantenkommunikationssatelliten. Den sollten dann die Chinesen bauen und 2016 unter dem Namen "Micius" starten. Der Wiener Physiker war Kooperationspartner - hatte doch der Leiter des chinesischen Projekts, Pan Jian-Wei, bei Zeilinger promoviert.

2017 führte schließlich Zeilinger als ÖAW-Präsident mit seinem chinesischen Amtskollegen mithilfe von "Micius" das erste quantenverschlüsselte Videotelefonat durch. Zeilinger, der jahrelang zu den meistzitierten und damit einflussreichsten Forschern Österreichs zählte, erregte damit erneut weltweite Aufmerksamkeit.

Autoritäten und Grenzen haben Zeilinger nach eigenem Bekunden schon als Schüler nichts bedeutet. Er hat sich auch nie gescheut, zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen und sich auch hochschul- bzw. forschungspolitisch zu engagieren. Konsequent verfolgte er etwa die Idee, in Österreich eine Spitzenforschungseinrichtung zu etablieren. Er konnte die Politik für die Idee gewinnen und 2009 wurde das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg eröffnet. Im selben Jahr gründete er die Internationale Akademie Traunkirchen zur Förderung begabter junger Menschen.

Auszeichnungen

Seine Prominenz gepaart mit seiner Liebe zur für ihn "unverzichtbaren und lebenswichtigen Musik", brachten dem leidenschaftlichen Konzert- und Opernbesucher auch Engagements und Auftritte abseits der Wissenschaft: Etwa als Festredner bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele (2023) oder als Gestalter des Festivals "Musikverein Perspektiven" 2024.

Auszeichnungen hat der vielfache Ehrendoktor unzählige bekommen: 2001 wurde er von Deutschland in den Orden "Pour le Mérite" aufgenommen und erhielt das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. 2005 bekam er den saudi-arabischen "King Faisal Preis", 2007 die erstmals vergebene "Isaac Newton Medaille" des "Institute of Physics". 2010 folgte die Verleihung des renommierten Wolf-Preises. Zu seinem 70er gab es 2015 das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 2017 folgten der John-Stewart-Bell-Preis, 2019 der chinesische Micius-Preis und schließlich 2024 das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich.

Geburtstag

Seinen Geburtstag wird Zeilinger "ganz einfach und schlicht mit der Familie" verbringen, wie er zur APA sagte. Kolleginnen und Kollegen organisieren zu Ehren Zeilingers vom 21. bis 23. Mai ein wissenschaftliches Symposium zum Thema "Grenzen unseres Wissens", zu der viele seiner Schüler erwartet werden.

Den Abschluss der Konferenz bildet eine öffentliche Abendveranstaltung in der ÖAW am 23. Mai u.a. mit einem Vortrag des deutschen Psychologen und Vizepräsidenten des Europäischen Forschungsrats (ERC), Gerhard Gigerenzer. Er wurde mit seinen Arbeiten über rationale Entscheidungen bei knapper Information und ungewisser Zukunft bekannt.

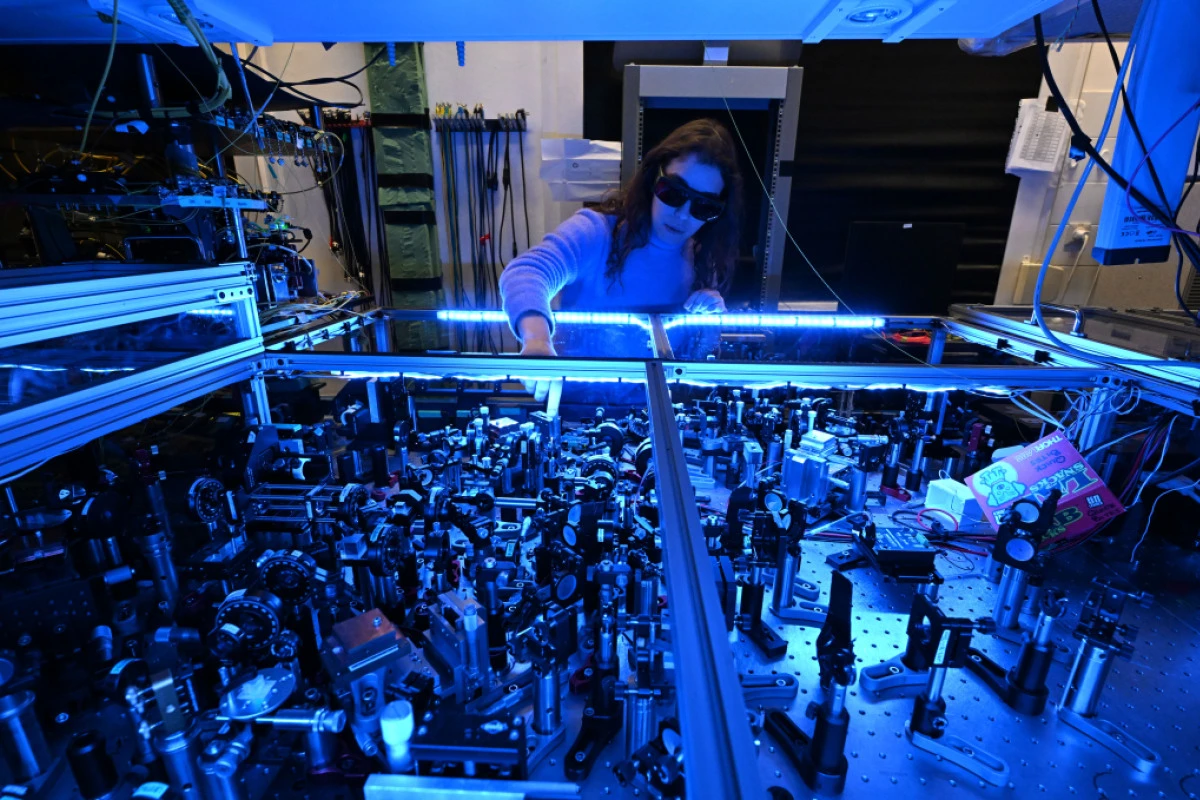

ZU APA0087 VOM 5.5.2025 - Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger im Rahmen eines Interviews mit der APA - Austria Presse Agentur am 10. April 2025 in Wien.