In der achtteiligen Komödie „Drunter und Drüber“ (ab 9. Mai 2025 bei Prime Video) verkörpert Nicholas Ofczarek einen schrulligen Beamten. Ein Gespräch mit dem Burgschauspieler über Konflikte im Theater und seine Serien-Figur, den pedantischen Heli Wondratschek.

von

Dass sich Nicholas Ofczarek wieder vermehrt dem Burgtheater zuwendet, könnte Film- und Serien-Produzenten beunruhigen. Das Geriss um seine Solo-Vorstellung von Thomas Bernhards „Holzfällen“ mit der Musica Banda Franui ist ungebrochen. Die Produktion wird in der nächsten Spielzeit fortgesetzt, zwei Theaterpremieren sind vereinbart. Am 3. Juni gibt er mit Tamara Metelka und dem Geiger Nikolai Tunkowitsch den Auftakt für die Reihe „Literatur im Dialog. 3 Abende für 3 Stimmen“ im Radiokulturhaus. Eröffnet wird mit dem „Cornet“ von Rainer Maria Rilke. Mit Kafka wird im September fortgesetzt. Zum Finale im November steht Thomas Bernhard auf dem Programm.

Anlass für das Gespräch sind jedoch nicht Ofczareks Auftritte auf der Bühne, sondern die Serie „Drunter und Drüber“, die ab 9. Mai bei Prime Video abrufbar ist. Der Burgschauspieler verkörpert darin Heli Wondratschek, den Vize-Chef des fiktiven Friedhofs Donnersbach. Als sein Vorgesetzter von einer Grabstatue erschlagen wird, ist Wondratschek sicher, dass er Chef wird. Doch dann wird ihm eine Frau vorgesetzt.

Herr Ofczarek, was hat Sie dazu gebracht, eine Serie auf einem Friedhof zu drehen? Das ist doch kein Ort, an dem man sich gern aufhält, nicht?

Für Sie und mich vielleicht nicht, aber es gibt Leute, die joggen dort. Mich hat weniger interessiert, dass das auf einem Friedhof spielt, als dass es um Konflikte am Arbeitsplatz geht. Dass es sich um einen Friedhof handelt, der eigentlich ein Ort der Stille und des Friedens sein sollte, birgt zusätzliches Konfliktpotenzial. Das fand ich interessant.

In der Serie wird eine Frau, die vom Betrieb keine Ahnung hat, einem erfahrenen Mann vorgesetzt. Könnte man das als Kritik an der Quotenregelung verstehen?

Nein, ganz sicher nicht. Ich würde es eher so formulieren: Die neue Leitung übernimmt eine Person, der die bisherigen Gegebenheiten und Richtlinien an diesem Arbeitsplatz nicht wichtig sind. Sie hat aber die Gabe, Menschen miteinander zu verbinden. Die andere Person verfügt über Fachkompetenz, aber über keine sozialen Fähigkeiten und erntet daher nur Missgunst. Dann jedoch bemerken wir, wie diese beiden Menschen beginnen, an einem Strang zu ziehen, voneinander zu lernen und letztendlich zu profitieren.

Ihre Figur, Herr Wondratschek, setzt auf Hierarchien, seine Mitarbeiter lehnen sich dagegen auf. Ist das mit den Konflikten, die heute von Theatern kolportiert werden, zu vergleichen?

Ich darf dazu einen deutschen Journalisten zitieren: Oft handelt es sich um eine „Verdachtsberichterstattung, die gefährlich diffus im Atmosphärischen fischt.“ Ich frage mich, ob derartige Skandalisierungen tatsächlich zu Veränderungen führen können und werden. Auch ich bin als junger Schauspieler viel Machtmissbrauch begegnet und wurde existenziell bedroht. Ich musste früh lernen, mich zu Wehr zu setzen und mich künstlerisch unabhängig zu machen. Ich glaube zutiefst daran, dass ein freier künstlerischer Ausdruck am ehesten in einer respektvollen und fachlich kompetenten Umgebung entstehen kann.

Ein Stereotyp, das immer öfter zitiert wird, ist „Klima der Angst“. Haben Sie so etwas auch erlebt?

Wahrscheinlich gibt es zu einem Klima an einem Theater so viele Wahrnehmungen, wie es Menschen an diesem Theater gibt. Eine meiner irritierendsten Wahrnehmungen an einem Theater war keine Stimmung, also Null Stimmung, also das reine Nichts. Das war beängstigend. Letztendlich sollten sich die politisch Verantwortlichen bemühen, Menschen mit Leitungspositionen zu betrauen, die tatsächlich sowohl über fachliche als auch über ausreichend soziale Kompetenz verfügen. Das passiert nämlich selten.

Wie ist die Situation am Burgtheater, seit Stefan Bachmann die Direktion übernommen hat? Werden Sie öfter spielen?

Ich werde in zwei Neuproduktionen mitwirken, und „Holzfällen“ läuft auch nächste Saison weiter, was mich sehr freut. Stefan Bachmann und sein starkes Team leisten meiner Meinung nach sowohl menschlich als auch künstlerisch sehr gute Arbeit und ermöglichen dadurch ein freies Miteinander. Das Publikum scheint dies auch wahrzunehmen. Die Auslastungszahlen in seiner ersten Saison sprechen für sich.

Damit führen Sie wieder zum Wondratschek, Ihrer Figur in „Drunter und Drüber“, zurück. Der benimmt sich zu Beginn wie ein Chef, der nur Befehlsempfänger duldet und zwänglich an Vorschriften festhält.

Ich spiele jemanden, der daran glaubt, dass Regeln Sinn ergeben, richtig sind und Struktur schaffen. Die Kritik überlasse ich dem Publikum.

Mit Ihrer Kollegin Julia Jentsch haben Sie auch in der Kriminalserie „Der Pass“ zusammengearbeitet. Gedeon, der Kommissar, den Sie da gezeigt haben, ist das Gegenteil vom Wondratschek. Hatten Sie für ihn ein Vorbild?

Ich kenne niemanden, der so ist wie er. Diese Figur hat auch gar nichts mit mir zu tun. Gerade das hat mir aber Freude bereitet, jemanden zu zeigen, der wirklich an Strukturen glaubt und damit für seine Mitmenschen oder seine Mitarbeiter indiskutabel ist. Ich kann mir übrigens gar nicht vorstellen, dass so jemanden in Realität existiert.

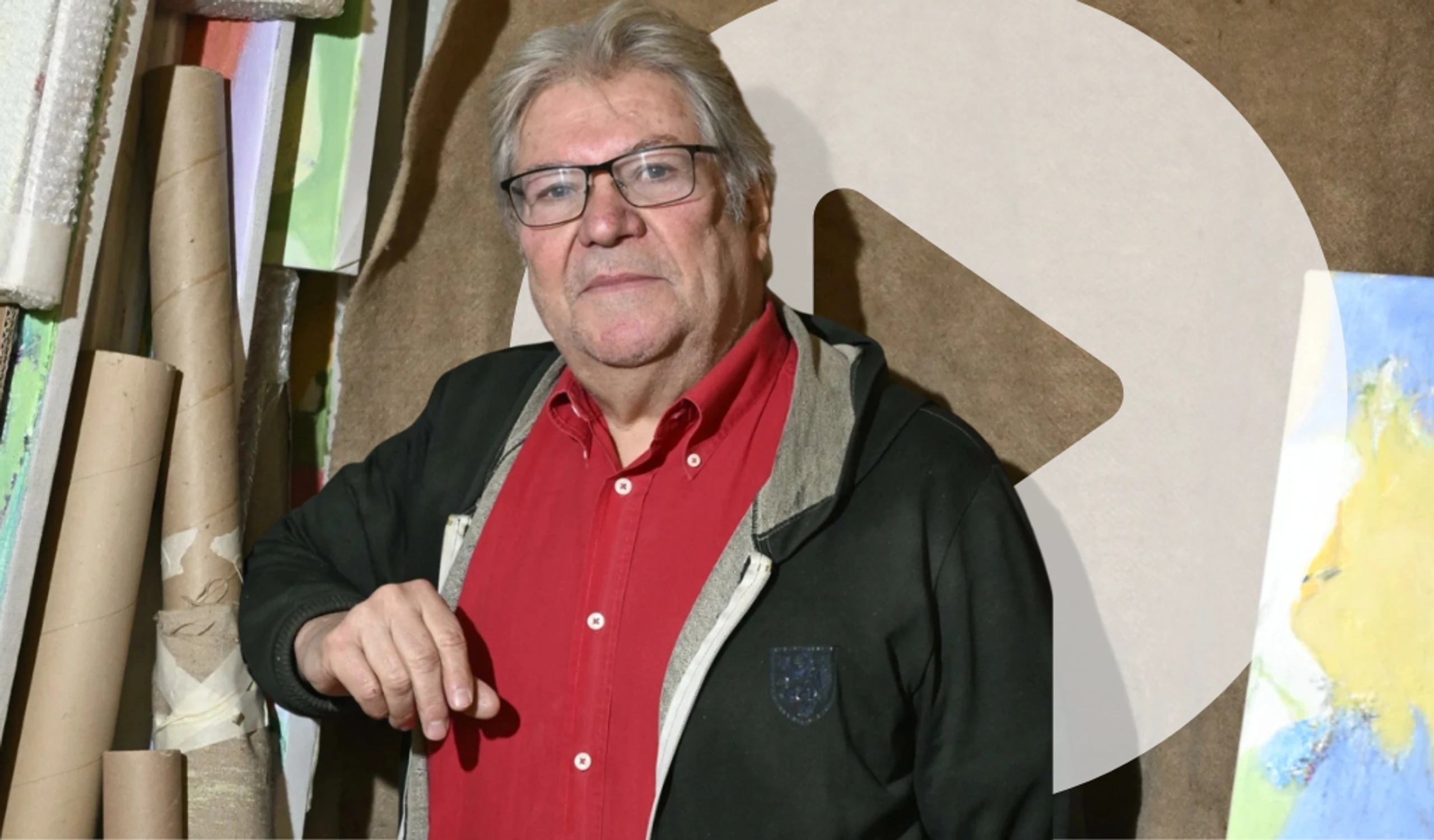

Nicholas Ofczarek als Wondratschek in „Drunter und Drüber“.

© Nikolette KustosWarum haben Komödien den Ruf, dass Sie schwieriger zu spielen sind als Dramen?

Als Schauspieler darf ich nicht daran denken, dass ich eine Komödie spiele. Man will zwar, dass die Leute schmunzeln oder lachen. Aber eigentlich ist in der Komödie der Konflikt, der Abgrund zu spielen, genau wie im Drama. Das heißt, die Technik ist dieselbe. Man hat es ernst zu nehmen, erst dann kann das Publikum lachen. Die Menschen lachen meistens, wenn sie sich erkennen und nicht, wenn man auf lustig spielt. Komödie hat einen gewissen Anspruch und erfordert ein solides Handwerk, eine große Genauigkeit und Freiheit.

Wie passen Tod und Komödie zusammen?

Immer schon gut. Mir fallen dazu vor allem der irische, der jüdische und der Wiener Zugang ein. Und man sagt doch: der Tod muss ein Wiener sein.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 19/25 erschienen.