Drohnen liefern Kaffee, Taxis fahren von selbst, Roboter bringen Bestellungen ins Hotelzimmer: China lebt, was anderswo noch Zukunft heißt. Zwischen Hightech und Hierarchie, Fortschritt und Kontrolle zeigt sich ein Land, das Zukunft systematisch plant – und auf das Übermorgen zusteuert. Bleibt die Frage: Was hat das alles mit uns in Europa zu tun?

Über dem spiegelglatten Wasser des Talent Parks surrt es leise. Zwischen Spaziergängern, Joggern und Touristen zieht eine kleine Drohne ihre Bahn – zielstrebig, punktgenau. Sekunden später landet sie auf einem weißen Pavillon am Flussufer, über dessen LED-Tafel Schokofrüchte, Kaffee oder Burger angeboten werden. Bestellt wird per App. Geliefert per Drohne. Lautlos verschwindet das Fluggerät nach der Landung in einem Schacht. Auf dem Handy blinkt ein Code auf – er öffnet die Klappe. Darin: der wenige Minuten zuvor bestellte Kaffee. Viele bleiben stehen, halten das Handy hoch, filmen das surrende Schauspiel und die Plattform, auf der schon die nächste Drohne landet. Eine Spielerei? Die bequemste Art, an Kaffee zu kommen? Oder schlicht ein Stück Zukunft zum Zuschauen?

Ein paar Schritte weiter, am Parkausgang, wartet das nächste Versprechen von Fortschritt: ein Taxi mit auffällig vielen Kameras am Dach und an den Seitenspiegeln. Die Türen bleiben verriegelt, bis der Fahrer das Fenster einen Spalt öffnet. Erst dann wird klar: Fahrgäste müssen per QR-Code die Tür entriegeln. Einsteigen. Warten. Nichts tut sich. Erst nach einem Tippen auf „Go“ am kleinen Bildschirm an der Rückenlehne setzt sich das Auto in Bewegung – autonom. Der Mann am Steuer: bloß Aufpasser. Er legt demonstrativ die Hände auf die Knie. Reden ist nicht vorgesehen.

Das neue Silicon Valley

Das Lenkrad dreht sich wie von Geisterhand, Blinker blinken, das Auto bremst mal sanft, mal abrupt. Ein Moped schießt vorbei, ein Lieferwagen hupt – alles geht gut. 20 Minuten dauert die Fahrt mit 40 km/h durch den Verkehr von Shenzhen, vorbei an gläsernen Türmen und leuchtenden Reklamen. Es ruckelt hier und da – in einer Wiener Fahrschule würde man wohl noch ein paar Extrastunden empfehlen. Doch das Ziel wird unfallfrei erreicht. Kein „Auf Wiedersehen“, kein „Danke“. Bezahlt wurde längst per App. So lautlos, wie das Taxi kam, verschwindet es wieder im Feierabendverkehr.

Willkommen in Shenzhen, der chinesischen Hightech-Metropole schlechthin. Noch in den 1980er-Jahren ein Fischerdorf, zählt die Stadt heute 18 Millionen Einwohner – jung, ehrgeizig, digital. Das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren. Hier sind die Tech-Giganten zu Hause, die als Chinas Antwort auf das Silicon Valley gelten: Tencent, DJI, Huawei, BYD. Letzteres – vor drei Jahrzehnten als Start-up mit 20 Mitarbeitern gegründet – beschäftigt inzwischen knapp eine Million Menschen.

Zukunft zum Anfassen

In Shenzhen trifft Innovation auf ein Publikum, das gerne experimentiert. E-Autos sind Massenware, Hotelroboter liefern Zahnbürsten, U-Bahn-Anzeigen verraten, welcher Waggon noch Platz hat. Selbst Toiletten melden Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wer autonom (Taxi) fahren will, kann das – auch wenn noch ein Fahrer als Sicherheitsnetz im Auto sitzen muss. Auch für Einheimische ist das noch eine Besonderheit. Drohnen überwachen den Verkehr und mahnen via Handy, wenn eine Vespa falsch steht. Das Smartphone? Ist hier faltbar. Das Auto? Gibt es im Handystore gleich dazu. Ganze Kaufhausebenen sind Autos vorbehalten.

Mitarbeiter 4.0. Zahnbürste vergessen? Ein Roboter bringt sie binnen weniger Minuten ins Hotelzimmer. Läutet an und verschwindet winkend

© ADEK BERRY / AFP / picturedesk.comIm ersten Halbjahr 2025 machten E-Autos erstmals die Hälfte aller Neuverkäufe aus. Der Umstieg auf Elektromobilität wird konsequent forciert: Steuerbefreiungen, bevorzugte Zulassungen, Sonderkennzeichen in Städten wie Peking oder Shanghai. Für Verbrenner gelten dagegen Quoten oder sogar Lotterien – die Wartezeit kann Jahre betragen. In Regionen wie Hainan ist der Verkauf neuer Benziner ab 2030 verboten.

Maextro, eine neue chinesische Luxusmarke, will mit Mercedes-Maybach und Rolls-Royce konkurrieren. Das Innenleben kommt von Huawei. Die Limousine hat Sternenhimmel, Massagesitze, die sich zum Bett ausfahren lassen und 40-Zoll-Bildschirm. Die Tür öffnet sich per Handbewegung. Preis: 130.000 Euro. Wird man von Maextro in Europa hören? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Rund 80 Hersteller ringen derzeit um Marktanteile, angeführt von BYD mit knapp 30 Prozent.

Der Wettbewerb ist brutal: Überkapazitäten, Subventionen, Preiskampf. „Am Ende werden sechs bis acht überleben“, sagt Franz Rössler, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Peking. „Jede Provinz, die etwas auf sich hält, will bei der Autoproduktion dabei sein. Das führt zu Verzerrungen – und zur Vernichtung von Kapital. Und dennoch: Man muss neidlos anerkennen, dass China in vielen Bereichen Europa ebenbürtig oder überlegen ist. Sie machen einfach viel richtig.“ Ein neues Auto? Wird hier in eineinhalb Jahren entwickelt. China liebt den Fortschritt – doch selbst hier zeigt sich, wie schmal die Linie zwischen Aufbruch und Überforderung ist.

Luftkurier. Drohnen liefern im Talent Park von Shenzhen im Minutentakt Kaffee und Snacks – lautlos und per App bestellt.

© Johannes Neudecker / dpa / picturedesk.comDie andere Bilanz

Doch die glänzende Zukunft hat Risse bekommen. Rosarot ist der Blick auf China längst nicht mehr. „Die Aufbruchstimmung, die es vor Corona gab, ist weg. Die Stimmung ist nicht gut. Der Optimismus vor Covid – niemand wird uns aufhalten – ist viel Pessimismus gewichen“, sagt Rössler. Überproduktion trifft plötzlich auf Unterkonsum. Das Wirtschaftswachstum ist zuletzt auf 4,8 Prozent gefallen. Eine Immobilienkrise lähmt den Markt, die Deflation drückt zusätzlich. Das Pensions- und Gesundheitssystem gilt als unterentwickelt; mit 55 Jahren – so wie derzeit – wird keine Generation mehr in den Ruhestand gehen können. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt offiziell bei knapp 20 Prozent, inoffiziell deutlich darüber.

Das Wohlstandsgefälle wächst: Es gibt viele Superreiche – und viele, die nichts haben. Das Land hat Zukunftssorgen. Der Konsum stockt, das Geld sitzt nicht mehr locker, sondern wird für die Pension zurückgelegt. Bei umgerechnet 400 bis 500 Euro liegt der Durchschnittslohn in der Provinz; in Metropolen wie Peking sind es rund 1.200 Euro.

„Reformen lassen auf sich warten. Es läuft auf eine Umverteilung des sozialwirtschaftlichen Kuchens hinaus – und auf die Frage: Wem gibt der Staat das Geld?“, sagt Rössler. Für viele Unternehmen ist es inzwischen leichter, in den Export zu gehen, als in die Nachbarprovinz. Das erhöht wiederum den Druck auf Europa. Auch die Demografie ist eine tickende Zeitbombe: China altert – ab 2035 in dramatischem Tempo. „Auch unter diesem Aspekt muss man die Bemühungen um Automatisierung sehen“, sagt Rössler. „Aber: Ein Roboter konsumiert nicht.“ Das große Fragezeichen bleibt, ob China es schafft, reich zu werden, bevor es altert. „Es ist ein Rennen gegen die Zeit.“

Aber es gibt einen Plan – den nächsten Fünfjahresplan. Derzeit wird der 15. erarbeitet, veröffentlicht wird er im März 2026. Das Maßnahmenpaket soll die Weichen für Chinas Zukunft stellen und vor allem den Konsum ankurbeln: Zuschüsse für Familien, Pensionserhöhungen in ländlichen Regionen, Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Biomedizin, Robotik und smarte Produktion soll es obendrein geben. Bis 2037 will China weltführend in der KI sein, 2049 – zum 100. Jubiläum der Kommunistischen Partei – zur technologischen Supermacht aufsteigen.

„Der Fünfjahresplan ist ein mächtiges Instrument in Chinas Wirtschaft“, sagt Rössler. „Weil alle in dem Bereich, der hier definiert wird, die Besten sein wollen.“ Effizient sei das nicht immer, wie das Beispiel E-Mobilität zeige. „Aber am Ende kristallisiert sich ein Champion heraus. Sechs bis acht Unternehmen bleiben übrig – die Stärkeren übernehmen die Schwächeren, damit niemand auf der Straße steht.“

Schöne neue Ordnung?

Wo die Reise hingehen kann, zeigt sich im Ausstellungszentrum „Da Vinci Hall“ von Huawei im Norden Pekings. Der Weg in die Hightech-Welt führt durch eine weitläufige Parkanlage – vorbei an Seen mit Kois und kleinen Wasserfällen. Besucherinnen und Besucher werden in einer Halle empfangen, die eher an ein Grandhotel erinnert: Marmor, wohin das Auge blickt. Überdimensionale Kronleuchter, Spiegel, Antiquitäten, opulente Blumenarrangements. Die Ausstellungshalle selbst: nüchtern. Viele Bildschirme, noch mehr Technik. Die „Da Vinci Hall“ dient als strategisches Highend-Zentrum für Zukunftsvisionen und Technologiepräsentationen. In einem Showroom von der Größe mehrerer Fußballfelder – Fotografieren streng verboten – zeigt Huawei, was möglich ist: theoretisch und praktisch. Beeindruckend, aber auch beunruhigend. Denn was hier als Fortschritt gilt, funktioniert nur, wenn Datenschutz keine Rolle spielt und Kameraüberwachung kein Kopfzerbrechen bereitet.

Hier zeigt man Sensoren, die prüfen, wie voll eine Mülltonne ist. Kameras, die den Verkehr überwachen, falsch abgestellte Fahrzeuge erkennen – oder das sprichwörtlich umgefallene Fahrrad. Eine Stadt, die sich selbst beobachtet. Dazu eigene Chip-Technologien, ein eigenes Handy-Betriebssystem, Lösungen für autonomes Fahren. Und natürlich der neueste Schrei in Sachen E-Mobilität: Ladestationen, die einen Kilometer Reichweite pro Sekunde liefern.

Huawei

2019 hätte Huawei in der Wiener Kärntner Straße seinen größten Store außerhalb Chinas eröffnet. Daraus wurde nichts. „Strategieänderung“, sagt der Konzern. Tatsächlich spielte aber auch der massive Druck durch US-Sanktionen eine Rolle: Seit August 2019 durfte Huawei keine Smartphones mehr mit offizieller Google-Android-Lizenz anbieten. In Europa kamen zusätzlich Spionagevorwürfe und Sicherheitsbedenken hinzu – etwa beim 5G-Ausbau –, was die Skepsis gegenüber dem Konzern weiter verstärkte.

Made in Nantong

Ortswechsel. In Nantong, einer Stadt mit acht Millionen Einwohnern, wartet freudestrahlend Felix Zhou auf die Besuchergruppe aus Wien. „Grüß Gott, kommen Sie rein“, sagt er in perfektem Deutsch. Zhou ist CEO von Bader China Ltd., einem führenden Hersteller von Premiumleder für die Automobilindustrie – für Lenkräder und Autositze. Marktführer, wie er stolz betont. Zhou hat in Deutschland studiert, seine Kunden heißen BMW, Mercedes, Audi, Toyota – und natürlich gehören längst auch chinesische Autohersteller dazu.

30.000 Lenkräder verlassen pro Monat die Fabrik. In der Produktionshalle liegen riesige Lederstücke auf langen Tischen. Ein Roboter fährt darüber, scannt die Oberfläche, markiert kleinste Fehler. Eine Unebenheit am Lenkrad? „Das geht nicht“, sagt Zhou. Also schneidet ein Roboter die fehlerhaften Stellen aus, bevor Mitarbeiterinnen mit Nadel und Heißklebepistole das Leder millimetergenau um das Lenkrad nähen. „Bei Lenkrädern für ganz teure Autos begutachten Mitarbeiter das Leder zusätzlich – das kostet halt auch seinen Preis“, sagt Zhou und fügt hinzu: „Die Maschinen kommen alle aus Europa.“

Die junge Generation in China würde nie BMW oder VW kaufen

Eine erfahrene Mitarbeiterin fertigt ein Lenkrad in weniger als einer Stunde. „Das geht nur in Handarbeit“, sagt Zhou – und setzt nach: „Auch das ist zunehmend ein Problem für Europa.“ Mitarbeiter dafür zu finden, sei für ihn jedoch kein Thema. „Die Leute sind bereit zu arbeiten. Das sind gute, motivierte Mitarbeiter. Sie wollen Überstunden machen. Wir müssen sie einbremsen.“ In Österreich, sagt er, seien die Arbeitskosten eben „nicht ganz so günstig wie in China“. Seine Aufträge bekommt Zhou inzwischen vor allem von chinesischen Herstellern. „Die junge Generation in China würde nie BMW oder VW kaufen.“ Sein Blick auf Europa? „Ich denke, ihr habt schlechte Karten.“ Sein Rat: „Ihr müsst mehr kämpfen. Und euch mehr anstrengen.“

Luxusmarke. Die neue Marke Maextro ist Chinas Antwort auf den Maybach – ausgestattet mit Huawei-Technologie, Massagesitzen, Sternenhimmel und 40-Zoll-Bildschirm

© IMAGO/VCGPause mit Büroschlaf

Der Firmenbesuch fand an einem Samstag statt – einem sogenannten Arbeitssamstag. Rund um den chinesischen Nationalfeiertag im Oktober beginnt die „Goldene Woche“ – Chinas wichtigste Urlaubszeit. Millionen reisen, feiern, besuchen ihre Familien. Möglich wird diese siebentägige Freizeit, weil davor oder danach zusätzliche Arbeitstage eingeschoben werden. Fällt ein Feiertag auf einen Wochentag, wird der sonst freie Samstag kurzerhand zum Arbeitstag.

Apropos Arbeitszeit: „996“ heißt ein in China verbreitetes Modell – arbeiten von neun bis neun, sechs Tage die Woche. Zwölf Stunden täglich, 72 Stunden pro Woche. Vor allem in der Techbranche gilt das als Zeichen von Einsatz und Loyalität – und als Karrierebeschleuniger. Während wir hierzulande gerne über die Vier-Tage-Woche diskutieren, sind in Konzernen wie Huawei 70- bis 80-Stunden-Wochen keine Ausnahme – für die, die es wollen. Das wird betont. Immerhin: Eine zweistündige Mittagspause ist gesetzlich verankert – Büroschlaf inklusive. Auf der Couch im eigenen Büro. Oder mit dem Kopf auf dem Schreibtisch.

Das andere China

Wieder ein Ortswechsel: 130, 250, 300 km/h. Der Druck in den Ohren steigt, während der Schnellzug von Peking in die Kleinstadt Changzhi in der Provinz Shanxi rast – drei Millionen Einwohner und weit entfernt von Hochglanz und Hightech. Einst wurde hier Stahl gekocht und Kohle abgebaut. Hochtechnologie sucht man vergeblich. Statt glitzernder Hochhausfassaden wie in Shanghai oder Shenzhen stehen hier graue Wohnblocks mit vergitterten Fenstern, die besten Jahre längst vorbei. Die Straßen sind brüchig, die Fassaden verblasst. Kein Schick, dafür viel Tristesse. Statt Kameras für autonomes Fahren gibt es unzählige Mopeds, die den Verkehr verstopfen. E-Ladestationen? Fehlanzeige. Dafür hängen an jeder Kreuzung chinesische Fahnen. Vor einem Schulgelände drängen sich Eltern hinter meterhohen Gittern, warten auf den Schulschluss um 18 Uhr. Drinnen auf dem Hof: die Großen in einheitlichen Tarnuniformen beim Exerzieren, die Kleinen mit roten Halstüchern beim Aufmarsch.

Zeit für ein Update

Das ist die andere Erzählung von China. Eine, die zum Gesamtbild dazugehört. Um China zu verstehen, braucht es beide Perspektiven – und den Willen, alte Denkmuster über Bord zu werfen. Dass China längst nicht mehr die „billige Werkbank der Welt“ ist, hat sich herumgesprochen. Chinas Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer engen Verzahnung von privater Marktwirtschaft und staatlicher Industriepolitik. Vieles, was in diesem Land mit 1,4 Milliarden Menschen funktioniert, wollen wir nicht wahrhaben. Wohl wissend, dass die Kehrseite des Erfolgs der Überwachungsstaat, die Menschenrechtsverletzungen und der Einparteienstaat sind. Doch das ewige „Ja, aber“ hilft nicht weiter.

Anstatt Chinas rasanten technologischen Fortschritt als Weckruf zu verstehen, übersehen wir, was wir daraus lernen könnten: Wie lässt sich Innovation mit unseren Werten verbinden? Denn die Geschwindigkeit, mit der China Fortschritt vorantreibt, ist beeindruckend. Das zu ignorieren, wäre ein Fehler. Essenslieferung per Drohne? Ein Gag? Vielleicht. Vielleicht aber auch ein Zwischenschritt – hin zu Technologien, die weit über den Alltag hinausreichen.

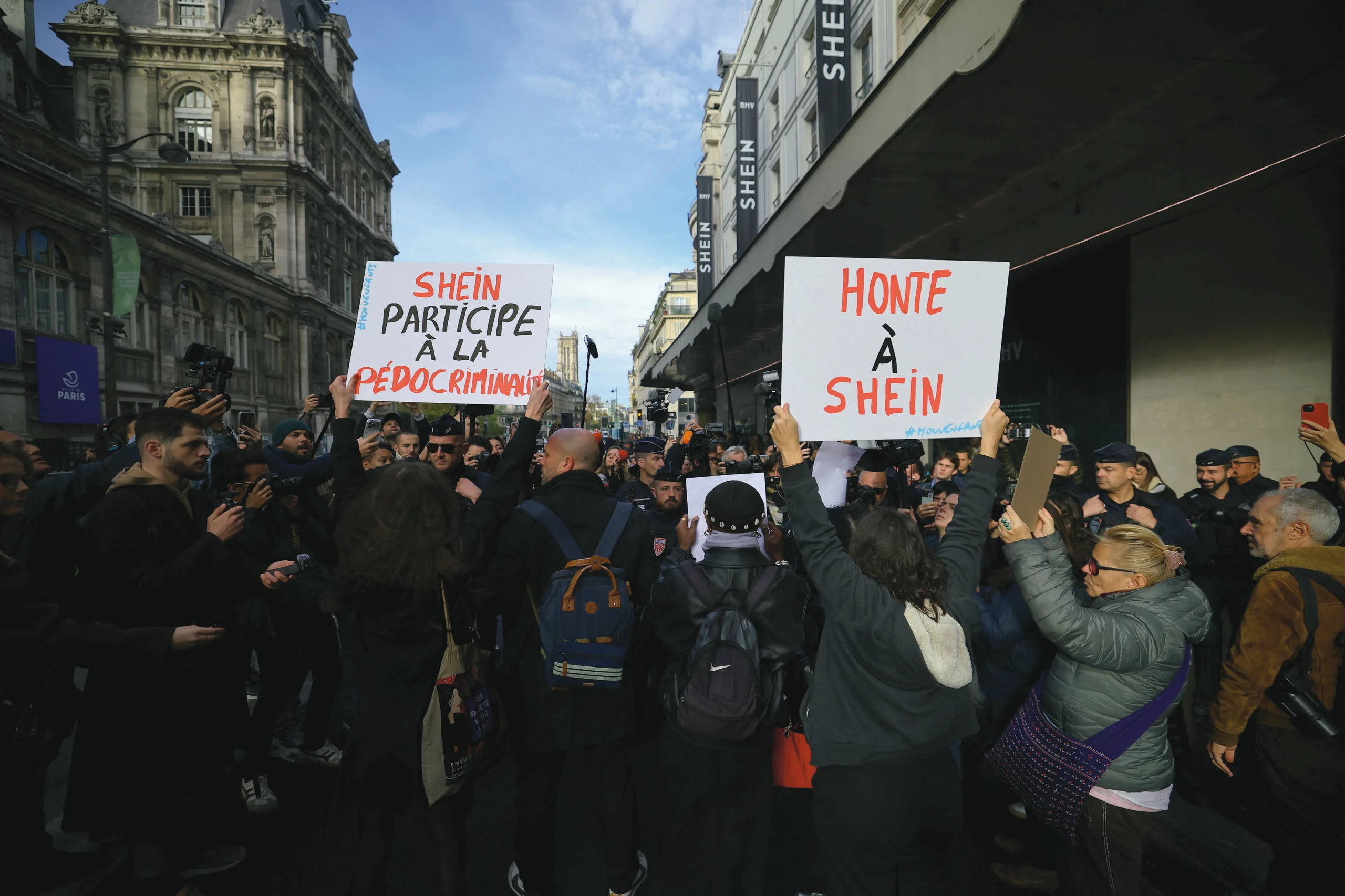

„Ramsch! Made in China“, titelte kürzlich das Nachrichtenmagazin Profil und widmete sich den Plattformen Shein und Temu, die Europa mit Billigware fluten. Als ob das unser einziges Problem wäre. In China selbst kennt niemand diese Marken. Shein etwa lebt fast ausschließlich vom Exportgeschäft – und eröffnete dieser Tage im Traditionskaufhaus BHV Marais seinen ersten physischen Store in Paris. Draußen Proteste, drinnen Schlangen. Auch in deutschen Hochglanzmagazinen hat der Fashionriese längst die ganzseitigen Inserate übernommen: Shein statt Chanel. Auch das ist die neue Wirklichkeit.

Und während wir über Fast Fashion diskutieren, entsteht in China längst die nächste Handelsrevolution: Red Note. Mit über 300 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern ist die App eine der größten Social-Commerce-Plattformen der Welt. Sie verbindet soziale Medien und E-Commerce. User posten Inhalte, teilen Produktempfehlungen und kaufen direkt in der App. „Jüngere Leute kaufen fast nur noch in sozialen Medien“, sagt Robert Strobl. Der 37-jährige Oberösterreicher lebt seit fast zehn Jahren in China. Er hat das Start-up Waylora gegründet, um im chinesischen Onlinehandel mitzuspielen. „Das Verkaufen über Livestreams ist hier Usus. Viele streamen täglich mehrere Stunden und verdienen gut damit.“

Alles. Jetzt. Sofort.

Der Onlinehandel macht in China über 45 Prozent des gesamten Einzelhandels aus, Tendenz steigend. In Österreich liegt der Anteil bei rund 15 Prozent. Geliefert wird binnen 24 Stunden – über Apps wie Meituan, die Essensbestellungen, Einkäufe und Dienstleistungen bündeln. „Wenn man was mit AI macht, gibt es viele Förderungen – vom Gratisbüro angefangen“, sagt Strobl. Konkurrenz gibt es reichlich. Aber der Einstieg? Wird einem leicht gemacht.

Fragt man vor Ort, wie die Menschen in China das Verhältnis zu Europa sehen, fallen die Einschätzungen unterschiedlich aus. „Europa hat noch immer einen hohen Stellenwert“, sagt Strobl. „Auch die Qualität europäischer Produkte wird weiterhin sehr geschätzt. In Europa wird China als der große Konkurrenz dargestellt. Hier findet man sich gar nicht so überlegen. Aber ja: Die Leute haben weniger Geld. Ein neues E-Auto aus China ist nun einmal günstiger als ein deutscher Gebrauchtwagen.“

Auch der Wirtschaftsdelegierte Franz Rössler beobachtet ein verändertes Klima: „Vor 25 Jahren herrschte eine andere Grundstimmung – mehr Offenheit, der Wunsch, sich mit Europa zu verbinden.“ Heute erlebt er ein anderes China: selbstbewusster, nationalistischer, nach innen gewandt. „Die Menschen sprechen heute schlechter Englisch als noch vor ein paar Jahren. Peking ist weniger international. Managementpositionen werden zunehmend mit Chinesen besetzt, früher waren das oft Europäer.“ Alle politischen Maßnahmen, sagt Rössler, richteten sich danach, ob sie „richtig und wichtig für den Machterhalt der Partei“ seien. „Man will die Wirtschaft ausbauen und widerstandsfähiger machen. Ist man so weit? In Teilen ja“, sagt er – und versucht zu beruhigen. „Aber am Ende ist China Teil des Ganzen. China hängt von Europa ab – und Europa von China.“

Blick nach vorn

Europas Aufgabe in diesem wirtschaftlichen Ringen um Vormachtstellung und Innovationsführerschaft? „Nicht an morgen, sondern an übermorgen denken“, ist Rössler überzeugt. „Langfristiger planen, den Fokus auf neue Entwicklungen legen – statt auf das Bewahren des Alten. Das Match in Sachen Batterietechnologie beispielsweise ist längst entschieden. Es macht wenig Sinn, hier noch mitzumachen. Europa sollte auf Biotech, Wasserstoff und Quantentechnologie setzen.“

Am Anfang dieser Reisen surrte eine Drohne über dem Wasser und brachte Kaffee. Menschen filmten das Schauspiel. Ein Stück Zukunft zum Zuschauen. Die Drohnen fliegen noch immer über den Talent Park – lautlos, präzise, unbeirrt. Und irgendwo zwischen Peking und Shenzhen, zwischen Werkhallen, Showrooms und Schulhöfen, ahnt man: Fortschritt passiert hier nicht irgendwann. Er passiert schon.

Die Frage ist nicht, ob Europa China einholt – sondern ob wir verstehen, was wir anders, vielleicht besser machen können. Und ob wir bereit sind, genauer hinzuschauen. Auch jetzt, wo wir unsere Abhängigkeit registriert haben. Denn in China hat der Fortschritt längst Fahrt aufgenommen, während Europa noch an der Startlinie steht. Und China läuft sich gerade erst warm.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2025 erschienen.