Johanna Mikl-Leitner will mit ihrer Bundespartei nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Für einen Achtungserfolg bei der Landtagswahl könnte es reichen. Es gibt jedoch ein Risiko.

Analyse

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählt zu den wichtigsten Mitgliedern des Bundesvorstandes der ÖVP. Sie führt die größte Landesorganisation. Das muss man vorausschicken, nachdem der dortige Geschäftsführer Bernhard Ebner in einem Ö1-Interview dies gesagt hat: "Wir waren nie die ÖVP. Wir waren nie schwarz und auch nie türkis. Wir waren immer blau-gelb."

Mikl-Leitner betont diese Eigenständigkeit selbst so sehr, dass sie sich sogar mit Äußerungen zur Bundespolitik zurückhält. So möchte sie vermeiden, damit in Verbindung gebracht zu werden: "Volle Konzentration auf die Welt im Bundesland", lautet die Devise. Die eigene Partei wird vorzugsweise als "Niederösterreich-Partei" bezeichnet. "ÖVP" oder "Volkspartei" wird unterdrückt. In Zeiten, in denen diese in Korruptionsaffären steckt, könnte das negative Assoziationen hervorrufen. Zumal Ende Jänner eine Landtagswahl ansteht, will man das um jeden Preis verhindern.

Die Übung ist schwer: Johanna Mikl-Leitner stand Sebastian Kurz nahe. 2017, als er dem Kanzleramt zustrebte, betonte sie gerne, dass er als Staatssekretär in ihrer Zeit als Innenministerin "einiges" von ihr gelernt habe. Mit den übrigen Vorstandsmitgliedern hat sie ihm dann freie Hand für die Parteiführung gegeben.

Kronzeugenkandidat Thomas Schmid wirft Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wiederum vor, wegen Steuerprüfungen beim Alois-Mock-Institut und bei der Erwin-Pröll-Stiftung interveniert zu haben. Sobotka weist das zurück. Hier geht es jedoch ins Zentrum der niederösterreichischen Politik, die überwiegend schwarz bzw. laut Ebner blau-gelb ist; die beiden Einrichtungen hatten ihren Sitz im Land.

In der dortigen ÖVP versucht man, das auszublenden. Man konzentriert sich auf die Stärke, die man hat: Mikl-Leitner ist als Landeshauptfrau unbestritten, ja wirkt alternativlos. In der Bevölkerung ist die Zufriedenheit beträchtlich. Verluste bei der Wahl scheinen nun zwar unvermeidbar zu sein, über Umfragen, die die Volkspartei unter 40 Prozent sehen, freut man sich jedoch: Man darf davon ausgehen, mehr erreichen und das dann als Erfolg ausgeben zu können.

Auch Tiroler haben sich abgewendet

Bei der blau-gelben Strategie gibt es jedoch ein Risiko: Für die ÖVP insgesamt wird die Not noch größer, wenn ein Land nach dem anderen so tut, als habe es nichts mehr mit ihr zu tun. Schon in Tirol ist man zuletzt unter einer anderen Listenbezeichnung ("Mattle") aufgetreten. Jetzt betreibt man das in Niederösterreich noch stärker. Für die Volkspartei ist das bedrohlich. Bei Wahlen und darüber hinaus ist sie abhängig von einem Zusammenspiel all ihrer Teile – wäre es umgekehrt auch zum Schaden der Landesorganisationen, wenn sie abstürzt und keine Bundespolitik mehr in ihrem Sinne machen könnte.

Auf Einbürgerung wird verzichtet

Die österreichische Staatsbürgerschaft sei ein "hohes Gut", lautet das Standardargument gegen eine Zugangserleichterung. Außerdem stehe die Verleihung am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses. Als Belohnung, sozusagen. Zuletzt zu hören bekommen hat das der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er sprach sich für eine Erleichterung aus, weil "viele, die hier leben", aber eine andere Staatsbürgerschaft besitzen, "nicht wählen dürfen". In der Bundeshauptstadt handelt es sich dabei immerhin um knapp ein Drittel aller ab 16-Jährigen. Weit ist Ludwig nicht gekommen. ÖVP- und FPÖ-Politiker, aber auch Genossen erteilten seiner Forderung eine Absage. Aus der burgenländischen Sozialdemokratie von Hans Peter Doskozil hieß es, dass das kein Thema sei.

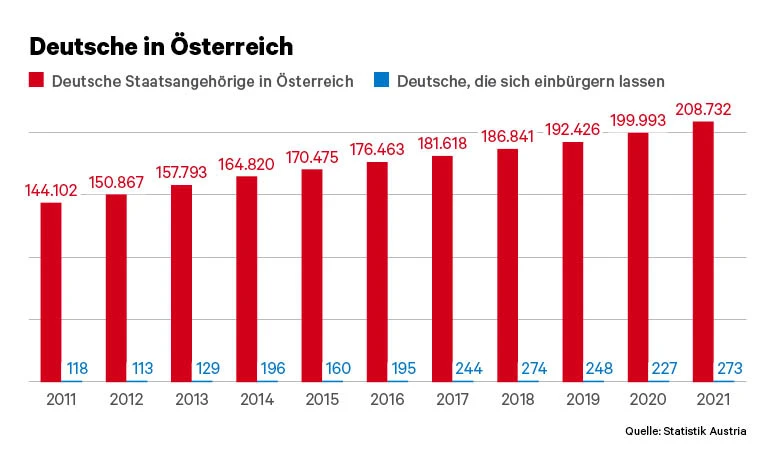

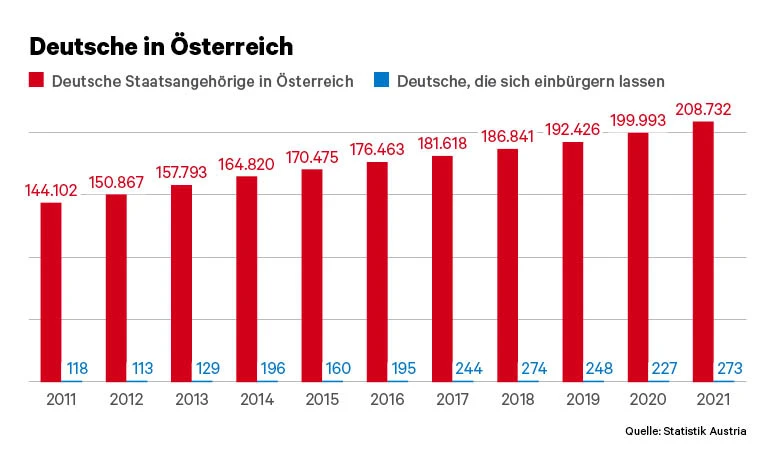

So kommt die Debatte nie zu erhellenden Aspekten. Zum Beispiel: Laut einer Erhebung der Akademie der Wissenschaften für die Stadt Wien sind gerade einmal 39 Prozent der nichtösterreichischen Staatsangehörigen an einer Einbürgerung interessiert. Unter Deutschen handelt es sich überhaupt nur um sieben Prozent. Wirklich einbürgern lassen sich noch viel weniger: Im vergangenen Jahr lebten rund 210.000 deutsche Staatsangehörige in Österreich, einen rot-weiß-roten Pass beantragt und erhalten haben 273. Das war nicht einmal ein Prozent. Der kleine Anteil entspricht dem langjährigen Schnitt.

Viele pfeifen auf Gnadenakt

Es könnte zu denken geben. These: Gerade weil eine Einbürgerung als Gnadenakt dargestellt wird, verzichten sehr viele Menschen darauf. Auch solche, die die Sprache beherrschen und ausgezeichnet verdienen. Sie haben es nicht nötig, so mit sich umspringen zu lassen, finden es erniedrigend. Das ist kontraproduktiv: Einbürgerungen könnten die Verbundenheit mit der Republik stärken.

Kein Spielraum mehr im Budget

"Ich möchte nicht in fünf Jahren Finanzminister sein." Mit diesen Worten hat der Präsident des Fiskalrates, Christoph Badelt, zum Ausdruck gebracht, was die Person erwartet, die diese Funktion dann bekleiden wird: schier Unmögliches. Zu tun hat das nicht nur damit, dass die derzeitige Regierung sehr viel Geld ausgibt, um Krisenfolgen abzufedern, sondern auch mit Weichenstellungen, die sie bereits vorgenommen hat.

Ein Viertel für Pensionen

Die kalte Progression wird größtenteils abgeschafft. Sie hat Finanzministern bisher automatisch stark steigende Steuereinnahmen beschert. Ab dem kommenden Jahr wird das wegfallen. Auf der anderen Seite werden die Aufwendungen fürs Bundesheer schrittweise erhöht und werden die Pensionsausgaben laufen gelassen. Sie allein betragen heuer knapp 23 Milliarden Euro. 2026 wird es sich laut Strategiebericht des Finanzministeriums um fast 33 Milliarden Euro handeln. Vom gesamten Budget wird dann nicht "nur" ein Fünftel, sondern mehr als ein Viertel allein darauf entfallen. Auch der Zinsaufwand wird einen immer größeren Teil des Budgets binden.

Dass es ÖVP und Grüne im Wissen darauf ankommen lassen, dass ihre Zeit als Koalition abläuft und sich nach einer Nationalratswahl 2024 andere um die Lösung dieser Probleme kümmern müssen, ist eine böse Unterstellung. Damit würden sie riskieren, sich das Leben nur selbst schwer zu machen. Zumindest eine der beiden könnte auch der nächsten Regierung angehören und dann gezwungen sein, an bitteren Pillen mitzuwirken, also an Sparpaketen und allenfalls auch Steuererhöhungen.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at