von

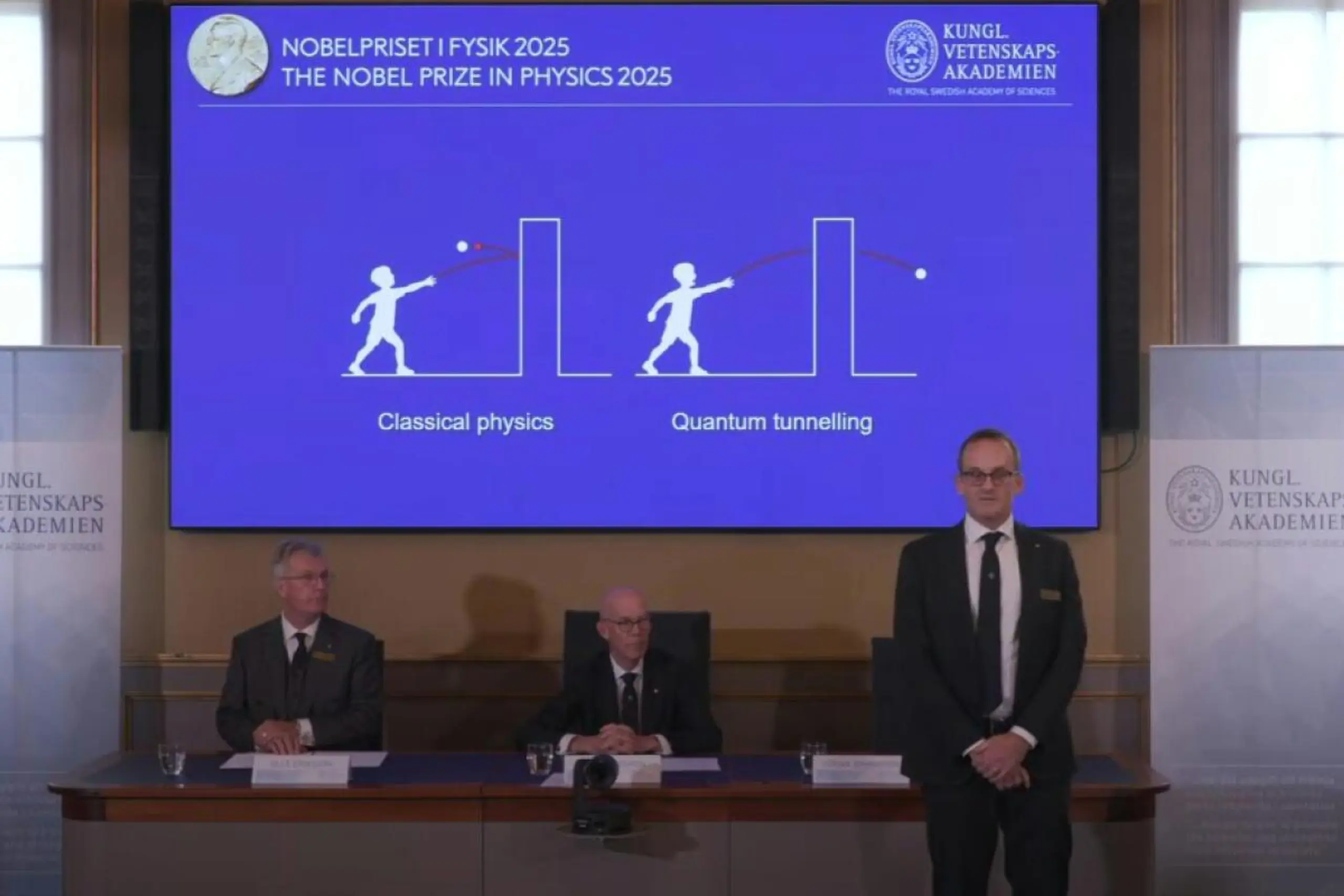

Bald nach der Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925 tauchte die Idee auf, dass es die teils bizarren und dem Alltagsverständnis zuwiderlaufenden neuen Regeln auch erlauben, dass ein Teilchen sozusagen durch eine Wand gehen kann, erklärte Göran Johansson bei der Preisträgerpräsentation am Dienstag in Stockholm. Dass dieser "tunneln" genannte Effekt auf subatomarer Skala etwa im Zusammenhang mit dem radioaktiven Alphazerfall wichtig ist, wurde rasch klar. Die Frage bei vielen quantenmechanischen Abläufen ist aber, ob sie sich auch auf größeren Skalen zeigen. Im Fall des Quantentunnelns ist dies, ob auch größere Objekte quasi durch Wände gehen können, so das Mitglied des Nobel-Komitees für Physik.

Das Komitee veranschaulicht das Phänomen am Beispiel eines Balls: Dieser bestehe aus einer astronomischen Anzahl an Molekülen und zeige keine quantenmechanischen Effekte: "Wir wissen, dass der Ball jedes Mal zurückprallt, wenn er gegen eine Wand geworfen wird." Ein einzelnes Teilchen dagegen könne in der mikroskopischen Welt durchaus direkt durch eine solche Barriere hindurchgehen und auf der anderen Seite erscheinen.

Einen wichtigen Teil der Antwort, ob so etwas auch in größerem Maßstab möglich ist, lieferten dann in den Jahren 1984 und 1985 Clarke, Devoret und Martinis. Sie untersuchten elektronische Schaltkreise aus Supraleitern - also Materialien, die Strom ohne Widerstand leiten.

Der vom britischen Physiker Brian Josephson im Jahr 1962 theoretisch vorhergesagte "Josephson-Effekt" besagt, dass in bestimmten Aufbauten die Übertragung der Spannung auch stattfindet, wenn zwischen zwei solchen Supraleitern eine dünne Schicht nicht-leitenden Materials liegt. Der Forscher wurde dafür 1973 mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Laut den Regeln der klassischen Physik hätte das aber zwischen größeren Objekten so nicht geschehen können. Die drei nunmehrigen Physik-Nobelpreisträger konnten aber zeigen, dass makroskopisches Quantentunneln möglich ist.

Die geladenen Teilchen, die sie in Form von elektrischer Spannung durch den "Josephson-Kontakt" getrennten Supraleiter schickten, bildeten zusammen ein einziges System, das sich quantenphysikalisch wie ein einziges Teilchen verhält. Das Quantentunneln war damit in der makroskopischen Welt angekommen. Clarke streute in einer ersten Reaktion auch Josephson Rosen: Er habe noch das Privileg gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten, erinnerte er sich. Josephson sei "viel brillanter als ich" gewesen.

In einem weiteren wegweisenden Experiment hat das nun prämierte Trio eine weitere Brücke zwischen den beiden vermeintlich getrennten physikalischen Welten geschlagen: Man konnte zeigen, dass auf das größere Objekt gerichtete Energie in Form von Mikrowellen - wie von der Quantenmechanik vorhergesagt - sozusagen portionsweise, eben in "Quanten", absorbiert oder abgegeben wird, erklärte Johansson: Letztlich hätten die drei Ausgezeichneten "Quantenphysik aus der subatomaren Ebene in einen Chip überführt". Damit habe man auch eine Plattform geschaffen, auf der ein Quantencomputer entwickelt werden kann.

Die Experimente von Clarke, Devoret und Martinis hatten auch den US-Physiker und Nobelpreisträger Anthony Leggett dazu inspiriert, eine geistige Brücke zum einflussreichen Gedankenexperiment "Schrödingers Katze" zu schlagen, wie es seitens des Nobelkomitees heißt. Erwin Schrödinger hatte mit der hypothetisch gleichzeitig toten und lebendigen Katze, die sich bis zum Zeitpunkt des Nachschauens in einer Überlagerung zwischen diesen beiden Zuständen befindet, illustriert, wie seltsam die Quanteneffekte umgelegt auf große Objekte wären. Leggett meinte, dass die Experimentserie von Clarke, Devoret und Martinis eigentlich gezeigt habe, dass es solche Phänomene tatsächlich auch bei Systemen mit einer großen Anzahl an Teilchen geben kann.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Screenshot