von

1931 bis 1934 schrieb sie als Reporterin für die in Philadelphia erscheinende "Saturday Evening Post" vom Untergang der Weimarer Republik. Zum Beispiel im Mai 1931: Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast, demselben Ort, an dem er zwölf Jahre später seine berüchtigte Rede zum Totalen Krieg halten sollte. Goebbels hetzt gegen den Vertrag von Versailles. Thompson beobachtet das Publikum, "einfach aussehende Männer und Frauen", 90 Prozent aus der unteren Mittelschicht. Deren Partei, die NSDAP, sei eine Partei des Kleinbürgertums gewesen, folgert die Journalistin. "Diese soziale Gruppe radikalisierte sich aus Angst vor dem sozialen Abstieg", sagt Lubrich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Reporterin fällt auf, wie geschickt die NSDAP den Auftritt von Goebbels inszeniert: Lichteffekte, moderne Tontechnik, Fahnen, Uniformen. "Wie bei einer Filmproduktion", kommentiert Lubrich. "Die Nazis haben sich der neuesten Medien bedient und so die Affekte angesprochen." Den Redner selbst findet Thompson wenig beeindruckend. Sie beschreibt ihn als "kleinen Mann" in doppeltem Sinn. "Das erinnert daran, wie sie 1932 in ihrem Buch 'Ich traf Hitler!' ihre Begegnung mit dem späteren Diktator geschildert hat", so Lubrich. Thompson habe Hitler zunächst unterschätzt, dann aber verstanden, dass sich in seiner "aufgeblasenen Mittelmäßigkeit" viele Menschen wiedererkannten. "Das ist im Prinzip der Trump-Effekt. Vor allem Akademikerinnen und Akademiker konnten sich nicht vorstellen, dass eine solche Person jemals Präsident der USA werden würde."

Thompson (1893-1961) schaut auf die deutsche Jugend, die enttäuscht von der Demokratie, dem Kapitalismus und dem Westen, einen grundlegenden Umbruch der Verhältnisse will. Sie interviewt Reichskanzler Heinrich Brüning, der zwischen zyklischen und katastrophalen Krisen unterscheidet. Katastrophal werden Krisen demnach, wenn ökonomische und psychologische Faktoren zusammenfallen. An ihnen könne, wie Thompson beobachtet, eine Demokratie zugrunde gehen.

"Eine Krise kann fatal werden, wenn Verschwörungsideologien eine allgemeine Hysterie befeuern", sagt Lubrich. Er ist Professor für Neue deutsche Literatur an der Universität Bern. Auf die heute fast vergessene Thompson und ihre Artikel ist er im Rahmen eines Forschungsprojekts über Reisen in die Diktatur gestoßen. Und der psychologische Aspekt von Krisen, der Thompson interessiert, ist auch ein Grund, warum ihn ihre Texte faszinieren.

Damals haben sich die Deutschen gedemütigt gefühlt durch den Versailler Vertrag und die Reparationen, die ihnen die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt hatten. Lubrich verweist darauf, dass eine Emotionalisierung andauern könne, auch wenn ihr Auslöser verschwunden sei, wie dies 1932 mit den Reparationen der Fall war. "Auf heute übertragen, bedeutet dies beispielsweise für die Migrationsfrage, dass die Zahlen zurückgehen, aber die Erregung bleibt. Ist eine Polarisierung einmal erzeugt, entsteht eine Eigendynamik, die sich verselbstständigt."

Dabei redet Thompson die ökonomische Krise der Weimarer Republik keineswegs klein. "Scharfsichtig" habe sie erkannt, so Lubrich, dass eine Wirtschaftspolitik, die Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert, Abstiegsängste in der Mittelschicht auslöse.

Für eine weitere "spektakuläre Einsicht" hält Lubrich Thompsons Erkenntnis, dass Menschen gegen ihre eigenen Interessen handeln. "Rechtspopulismus funktioniert wie eine Droge. Sie bietet einem Gefühle, und dafür nimmt man die Folgen in Kauf." Diese Einsicht helfe auch heute, vieles zu verstehen: "Dass beispielsweise ökonomisch Benachteiligte einen Multimillionär wählen, der sich persönlich bereichert, weil sein Angebot, Ressentiments gegen Fremde und Gebildete auszuleben, so viel Befriedigung verschafft."

Bemerkenswert findet Lubrich zudem, wie Thompson einen "länderübergreifenden politischen Klimawandel" feststellt: einen international zunehmenden Nationalismus, wachsende Fremdenfeindlichkeit und eine allgemeine Tendenz zur Abschottung, die sie sprachlich brillant als "Grauhörnchenkomplex" verspottet. Das einheimische Eichhörnchen schien bedroht durch das fremde Grauhörnchen. "Solche Verschwörungserzählungen vom 'Großen Austausch' und von 'Überfremdung' erleben wir heute auch", so Lubrich. Thompson beschreibt Anfang der dreissiger Jahre, dass man alles Fremde draußen halten will und deshalb die Zölle erhöht - "und dieselben Menschen, die wütend auf alles Fremde waren, werden dann wütend, weil diese Zollpolitik verheerende Folgen hat", sagt Lubrich. So entstehe ein Teufelskreis.

Hinzu komme, dass Thompson die rechtspopulistische Bewegung 1931 und 1932 "als eine Revolte der Landbevölkerung gegen die Städter" beschreibe. "Große Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Stadt und Land können wir heute in Deutschland und den USA und auch in der Schweiz beobachten", so Lubrich.

In seinem Nachwort im Buch "Das Ende der Demokratie" stellt der Literaturprofessor, anders als im Gespräch, keinen Bezug zur Gegenwart her. Neben den Parallelen seien auch Unterschiede festzustellen. "Das Deutschland von heute ist nicht das Deutschland von 1931 oder 1932. Es ist kein Präsidialsystem, in dem mit Dekreten regiert werden kann." Das sei heute in den USA zu beobachten. "Zudem ist die Linke in Deutschland nicht verfassungsfeindlich und die Konservativen machen nicht gemeinsame Sache mit den Rechtsradikalen, wie in der Weimarer Republik", sagt Lubrich.

Aber die Parallelen sind augenfällig. Das macht die Lektüre verstörend. Genauso, wie Thompson damals ihrem amerikanischen Publikum die sterbende Republik und eine Gesellschaft am Abgrund vermittelte, so vermittelt sie als Zeitzeugin heutigen Leserinnen und Lesern eine Zeit in Deutschland, die nur auf den ersten Blick vergangen scheint. Das macht ihre Reportage-Essays brisant.

(S E R V I C E - Dorothy Thompson: "Das Ende der Demokratie. Reportagen aus Deutschland 1931-1932". Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Johanna von Koppenfels. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort von Oliver Lubrich. Verlag Das vergessene Buch (DvB) Verlag, 424 Seiten. 27 Euro)

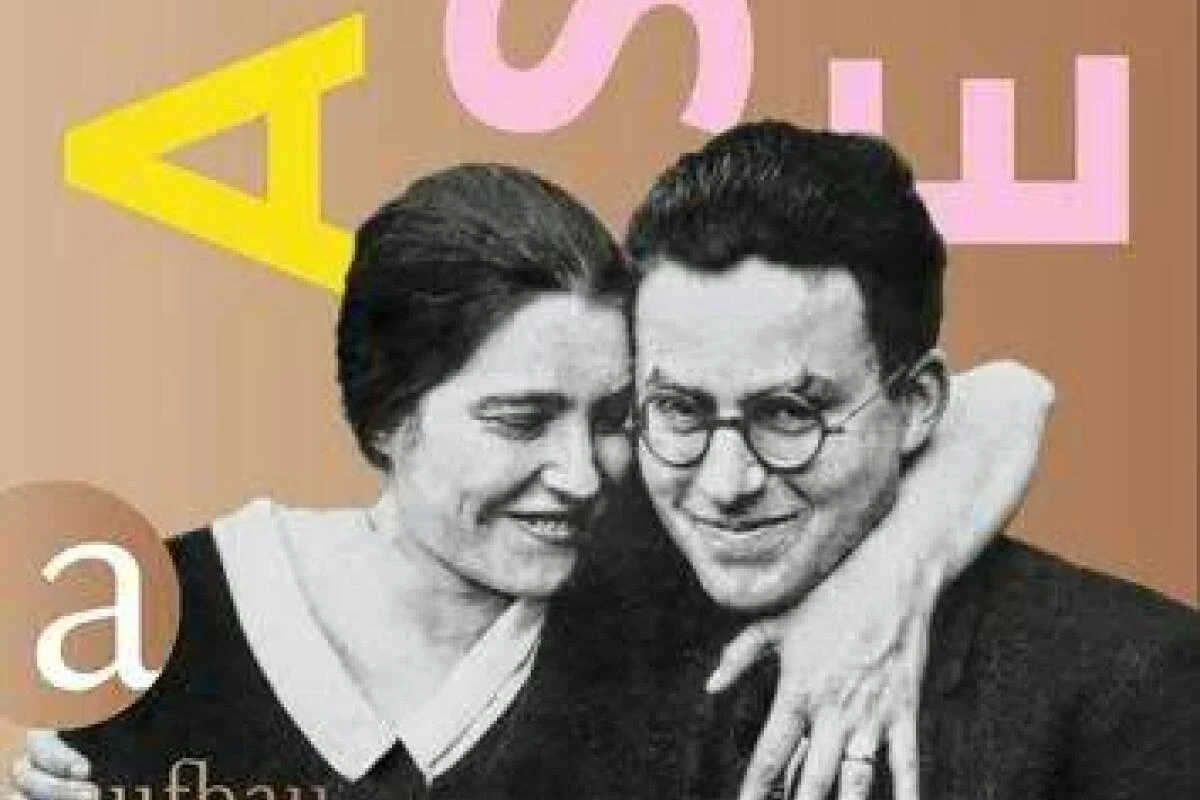

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA / Verlag Das vergessene Buch