von

Nach dem Besuch von drei Aufführungen in den ersten Tagen der Wiener Festwochen unter der Intendanz von Milo Rau stellt sich der Verfasserin dieser Zeilen vor allem eine Frage: Gilt’s hier überhaupt noch der Kunst? Erneuerung ist gut, sehr gut, sogar absolut notwendig, in der Oper, im Theater, in der Kunst überhaupt. Was aber, wenn vom Werk, das angeblich aufgeführt wird, fast nichts mehr bleibt? Milo Rau, der gebürtige Schweizer, hat zu Beginn der Wiener Festwochen die Freie Republik ausgerufen, veranstaltet „Prozesse“, will offensichtlich zur Diskussion anregen. Warum nicht? Vielversprechend mutet oder sollte hier bereits die Vergangenheitsform, also mutete das Programm an.

„Blutstück“

Der erste Fall betrifft die Bearbeitung des herausragenden Romans „Blutbuch“ von Kim de l’Horizons. Leonie Böhm, eine deutsche Regisseurin und Künstlerin machte für die Kooperation mit dem Schauspielhaus Zürich aus dem Sprachkunstwerk die Performance „Blutstück“. Die Aufführung beginnt poetisch, wenn Kim de l’Horizon selbst in einem langen Kleid mit einer Leuchte auf der dunklen Bühne des Volkstheaters vorträgt. Diese Künstlerpersönlichkeit, die sich der Zuschreibung eines Geschlechts entzieht, berührt. Wäre es bei diesem Monolog geblieben, wären auch drei Stunden Zuhörens nicht ohne Faszination geblieben. Doch dann kommt die Schauspielertruppe. Die durchaus engagiert spielen. Aber was! Denn nicht von Angst und von einer prägenden Großmutter ist die Rede, sondern auch von Darmbakterien und allerlei wenig Interessantem. Wenn dann auch noch einer aus der Truppe seinen Overall ablegt und in Männerunterhose und transparentem Büstenhalter seine Gitarre schwingt, wirkt das wie eine kindische, billige Persiflage auf Genderfluidität. Aber vielleicht war es anders gemeint, denn Kim de l’Horizon spielte leibhaftig mit. Hilflos indes wirkten die Interaktionen mit einzelnen aus dem Publikum. Fazit: Hier wurde ein großartiger Text missbraucht.

„Barocco“ von Kirill Serebrenikov

Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikov ist dem Wiener Opernpublikum durch seine verstörende Inszenierung von Richard Wagner „Parsifal“ bekannt. In Paris setzte er dessen „Lohengrin“ spannend in Szene. In Russland wird er verfolgt, denn er passt dem Regime nicht. Nach monatelanger Haft, wurde er unter Hausarrest gestellt, bevor er in den Westen kommen konnte. Da leitete er Inszenierungen im Opernhaus Zürich via Zoom oder via Handy mit seinem Anwalt als Vermittler. Seine Performance für das Hamburger Thalia Theater gefertigte Produktion „Barocco“ arbeitet mit Musik von Händel, Lully, Rameau, Vivaldi, Bach und anderen Musik-Genres. „Barocco“ wurde als „Fest für die Freiheit“ und als „künstlerische Revolte der Schönheit gegen eine Welt, die an ihren gesellschaftlichen Zwängen zu ersticken droht, angekündigt. Letzteres manifestiert sich in den eindrucksvollen Szenen, wie zu Beginn von einer schwarz gekleideten Menschengruppe mit blau leuchtenden Schirmen. Das Bild erinnert an die Gemälde von Magritte. Als eine Art Leitmotiv führt der Begriff ‚„Feuer“ durch das Geschehen. In kurzen Kapiteln wie in einer Nummernrevue wird eine Art Revolutionsgeschichte durchgespielt. Erinnert wird an jene Menschen, die sich aus Protest verbrannt haben wie wie Jan Palach den Einmarsch der Russen 1969. Dass Menschen auf der ganzen Welt verfolgt werden, zeigt das Beispiel eines Brasilianers, der nach Deutschland fliehen musste und sich als Straßensänger verdingt. Ein anmutiges Ballett tanzt. Das klingt gut und sieht sehr gut aus. An eine Ohrenfolter zumindest für all jene, die Händel, Vivaldi und Rameau schätzen grenzt die musikalische Umrahmung. Denn deren Musik wird an einem Keyboard gespielt. Das erinnert an Musik, die in Aufzügen oder Kaufhäusern zu hören ist. Die Arien waren auch schon besser zu hören. Abgesehen davon wäre es ratsam gewesen, deren Texte zu projizieren. Videos zeigen Bilder von der 68er-Revolution und von den Personen zeigten, die sich selbst verbrannt haben. Gegen Ende wird Daniil Orlov, der zuvor an der Heimorgel begleitet hat, in Handschellen zu einem Flügel geführt. Mit der linken Hand spielt er Bach. Der lieblose Umgang mit der Musik lastet auf der Aufführung.

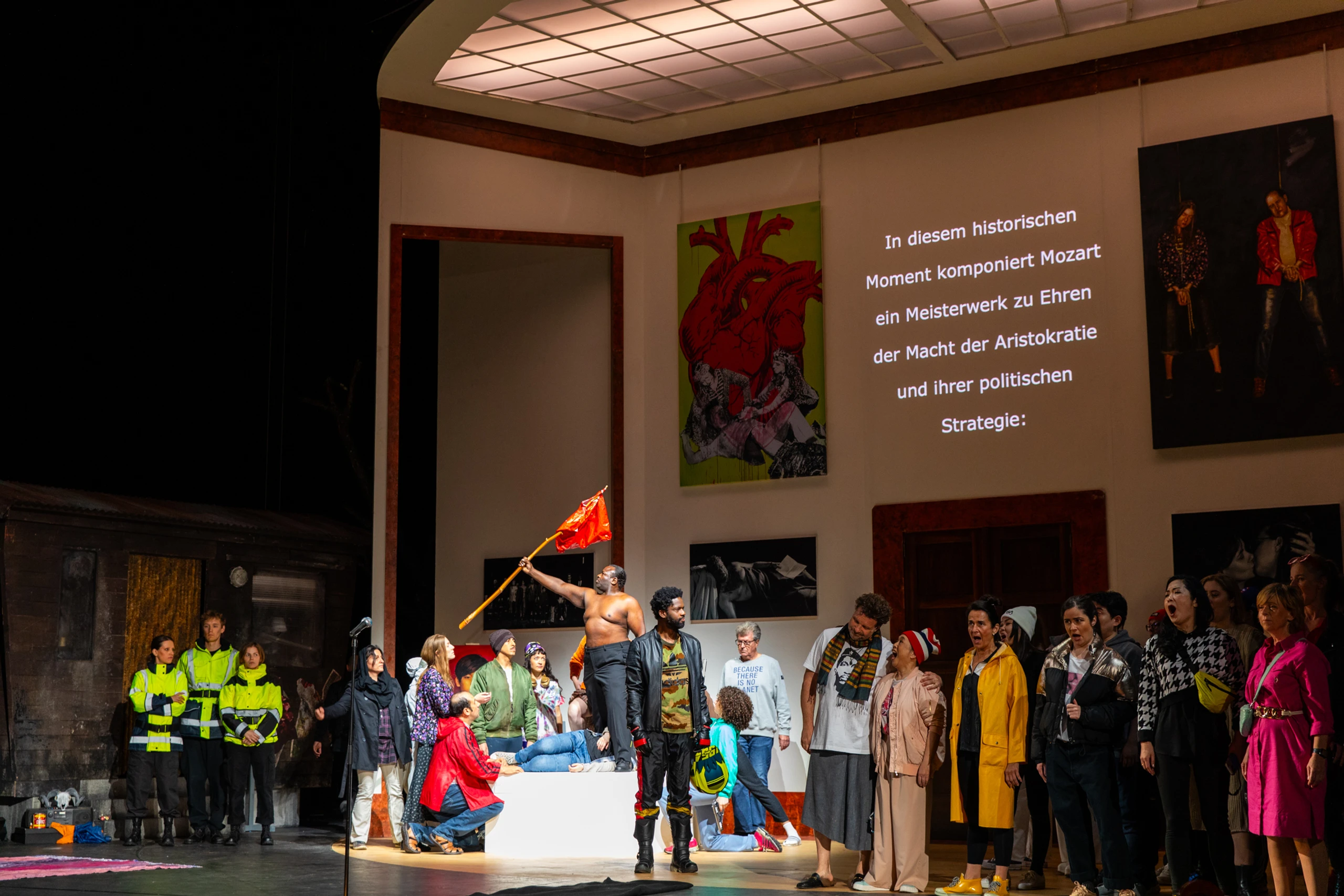

Milo Rau inszeniert Mozarts „La Clemenza di Tito“

Der Intendant der Wiener Festwochen, Milo Rau, zeigt bis seine Inszenierung von Mozarts „La Clemenza di Tito“ auch an seiner neuen Wirkungsstätte. Was auf der Bühne der Halle E im Museumsquartier zu sehen ist, veranlasst fast zum Zögern, den Namen des Komponisten dazuzuschreiben. Denn von Mozart ist hier nur rudimentär etwas zu erleben. Bevor überhaupt der erste Ton einsetzt, versammelt sich eine Menschenmenge minutenlang in einer Art Museum. Ein überdimensionales Gemälde zeigt ein Herz wie aus einem Medizinbuch. Dann wird das Ende vorgezogen. Titus, der Herrscher von Rom vergibt seinem Attentäter Sesto. Ein Mann tritt auf, stellt sich als der letzte seiner Familie vor, erzählt von seinen Vorfahren, seinen böhmischen Großeltern, wie er Jus studierte, zur Fremdenpolizei kam und am Theater als Wachorgan und als Statist war. Dann muss er seine Kleider ablegen, zwei Schamaninnen schneiden ihm das Herz heraus. Immer wieder treten Menschen auf, die nichts mit der Handlung zu tun haben. Eine Wrestlerin, eine Sexarbeiterin. Eine Ukrainerin erzählt von Krieg und Flucht und wird auf der Bühne gehängt. Menschen mit Migrationshintergrund erleiden dasselbe Schicksal. In einer Szene wird das Gesicht von Titus dick mit einer dunklen Masse beschmiert. „Brown-Facing“? Was hier betrieben wird, ist pure Menschenverachtung. Die Drehbühne zeigt zwei Seiten der Welt, ein Museum und eine dunkle Barackensiedlung, bewohnt von Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn gesungen wird, dann werden oft statt der Libretto-Texte andere eingeblendet, meist die Geschichten von jenen, die auf der Bühne sind. Wie spannend Dekonstruktion auch in der Oper sein kann, haben Könner wie Frank Castorf hinlänglich bewiesen. Wie langweilig Willkür und schlichter Wille zur Zerstörung sind, ist bei Milo Raus Inszenierung zu erleben. Seine Parole „Kunst ist Macht“ führt er damit selber ad absurdum. Was von Mozarts Musik bleibt, setzt sich ob der kärglichen Umsetzung nur schwach durch. Tenor Jeremy Ovenden agiert stimmlich sehr bescheiden in der Titelrolle. Anna Goryachova singt den Sesto mit Kraft, lädt aber keineswegs zum Zuhören ein, das gilt auch für Anna Malesza-Kutny als Vitellia. Annehmbar besetzt sind die kleineren Partien, Maria Warenberg als Annio und Sarah Yang als Servilia. Der Arnold Schoenberg Chor singt bewehrt erstklassig. Die Camerata Salzburg hat es nicht leicht, in der trockenen Akustik der Halle E einen klang zu entfalten. Bleibt die Frage, warum lässt ein Dirigent wie Thomas Hengelbrock Mozart so zerstören?

Die Hoffnung, dass diese Wiener Festwochen nicht ganz verdrängt werden wollen, bleibt aber noch. Etwa mit „Parallax“ von Kornél Mundruczó (27. - 31.5., Halle G im Museumsquartier)

„Hamlet – in den Falten der Zeit“, nach William Shakespeare von: Christiane Jatahy, (31.5. -2.6 im Volkstheater)

Jossi Wielers Inszenierung von Elfriede Jelineks „Angabe der Person“ (5. -7. 6. im Volkstheater)