Wo ist Roman Abramowitsch? Der russische Milliardär und sein mobiler Reichtum in Form von Megayachten und Privatjets wurden in den vergangenen Wochen an unterschiedlichen Orten aufgespürt: Mal war er im Auftrag von Wladimir Putin in Istanbul zu Verhandlungen, mal kreuzten seine Yachten im östlichen Mittelmeer, mal war er in Tel Aviv. An einem seiner Lieblingsorte wird Abramowitsch in absehbarer Zeit hingegen nicht zu sehen sein: Im Stadion an der Stamford Bridge in London ist der bisherige Besitzer des FC Chelsea nicht mehr zugelassen - ganz so, als hätte der stets unverbindlich lächelnde Oligarch ein Stadionverbot wie ein rabiater Fan bekommen.

Hatte sich die englische Regierung in den vergangenen Jahren gegenüber russischen Oligarchen weitgehend tolerant gezeigt, wurden nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine und dem Bombardement ziviler Ziele rasch Sanktionen für die potenten Investoren aufgestellt. Schließlich erwischte es auch Abramowitsch, der seit 2003 mindestens 1,5 Milliarden Euro in den Londoner Traditionsklub investiert hatte. Seine Vermögenswerte wurden eingefroren, er darf nicht mehr ins Königreich einreisen.

Nur dank einer Sonderlizenz darf sein FC Chelsea in der Premier League noch mitspielen. Aus dem Titelrennen in England hatte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel ebenso wie aus der Champions League ohnehin längst verabschiedet. Und die Zukunft ist nicht rosig: Gerade wird darum gestritten, ob und wie Abramowitsch den Klub verkaufen darf. Diesmal wird es aber mehr Augenmerk darauf geben, wer mit seinen Millionen die Chelsea-Fans glücklich machen darf.

Fußball macht salonfähig

Der Abramowitsch-Deal hatte die Premier League endgültig zum Spielball nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Interessen gemacht. England ist für Investoren eben besonders attraktiv, meint der deutsche Sportökonom Christoph Breuer, Professor an der Sporthochschule Köln: "Erstens hat sich die Premier League zur wichtigsten Liga entwickelt, und zweitens ist der Standort London für Investoren interessant, weil man durch den Fußball Akzeptanz schafft." Das werde grundsätzlich so bleiben, weil für viele Fans nur der sportliche Erfolg ihrer Mannschaft wichtig ist und es zweitrangig ist, woher das Geld kommt. Auch ein anderer russischer Oligarch, der von der EU mit Sanktionen belegt wurde, hat sich in England viel Einfluss verschafft: Alischer Usmanow besaß Anteile am Londoner Klub FC Arsenal, verkaufte diese aber 2018 an einen amerikanischen Geschäftsmann. Einer seiner Geschäftspartner ist zudem einer der Eigentümer des FC Everton, Usmanows Firmen waren Sponsoren des Klubs aus Liverpool, bis diese Sponsordeals vor Kurzem wegen des Ukraine-Kriegs beendet wurden.

Tatsächlich ist der Wettbewerb in England beinhart wie englische Innenverteidiger. Woher das Geld dafür kommt, ist nebensächlich. Über frische Millionen aus Saudi-Arabien freuen sich jetzt die Anhänger von Newcastle United: Der Traditionsklub wurde durch ein Konsortium übernommen, das vom saudischen Staatsfonds angeführt wird; dieser wird vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geleitet. Das schafft enorme Mittel, um aus dem faden Abstiegskandidaten einen potenziellen Champion zu machen: Die 360 Millionen Euro für die Übernahme sind bei einer vermuteten Finanzkraft von mindestens 400 Milliarden nicht mehr als eine Kleinstinvestition; da bleibt ausreichend Geld für teure Transfers.

Dass Saudi-Arabien spätestens seit der Ermordung und Zerstückelung des Regimekritikers Jamal Khashoggi durch ein saudisches Killerkommando 2018 in Istanbul auf einer Tabuliste für Investoren stehen sollte, interessiert in diesem Zusammenhang wenig. Auch die Formel 1 begibt sich ja gerne in die Arme der Saudis, selbst wenn vereinzelt Fahrer wie Lewis Hamilton ihr schlechtes Gewissen via Instagram & Co. zur Schau tragen. Der Raketenangriff jemenitischer Huthi-Rebellen auf ein Tanklager in Nähe der Rennstrecke in Dschidda vor dem Rennwochenende Ende März rückte den Krieg und die humanitäre Katastrophe im Jemen zwar ins Bewusstsein -aber nur kurz, denn die Show musste rasch weitergehen.

Dubiose Kontakte

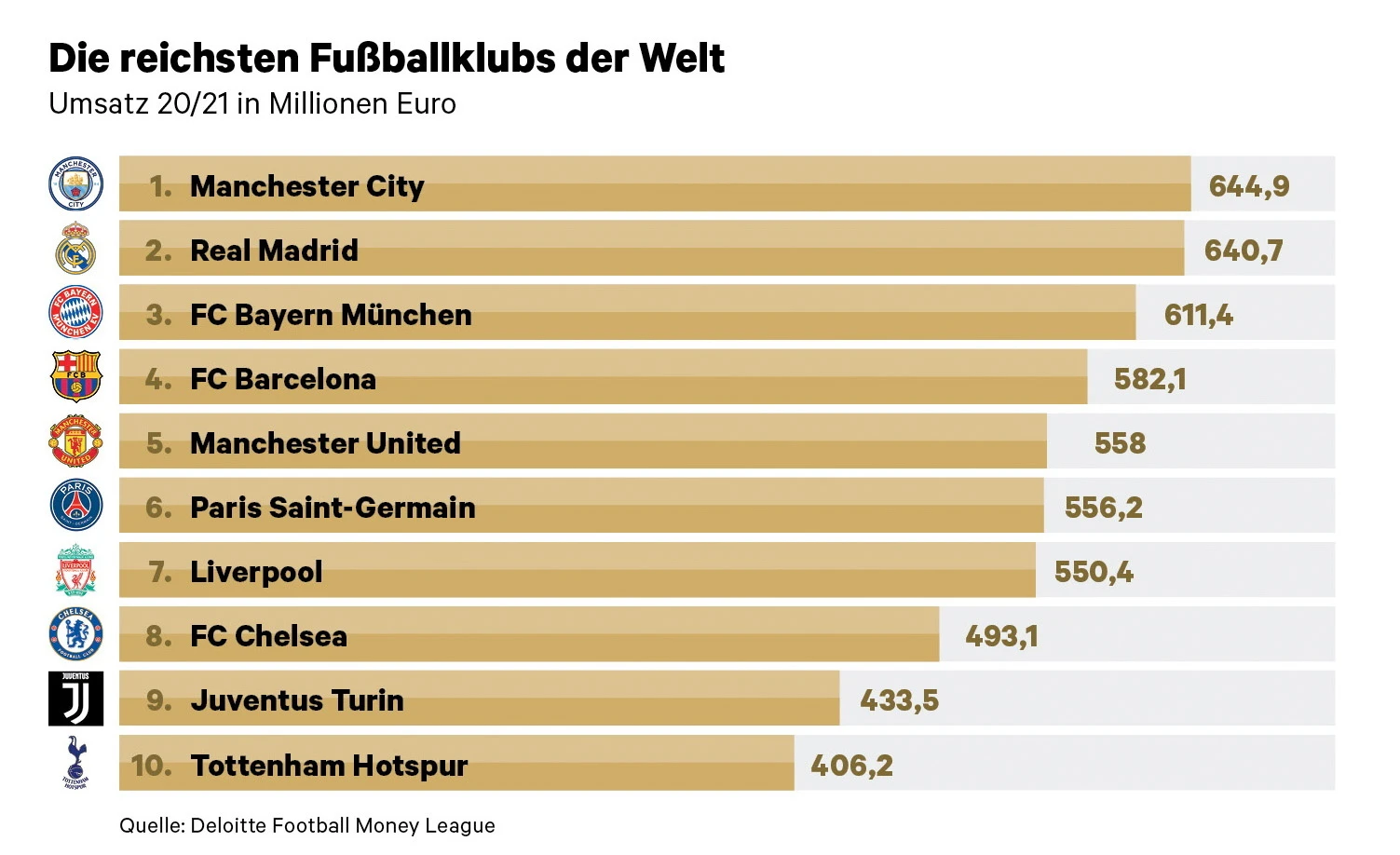

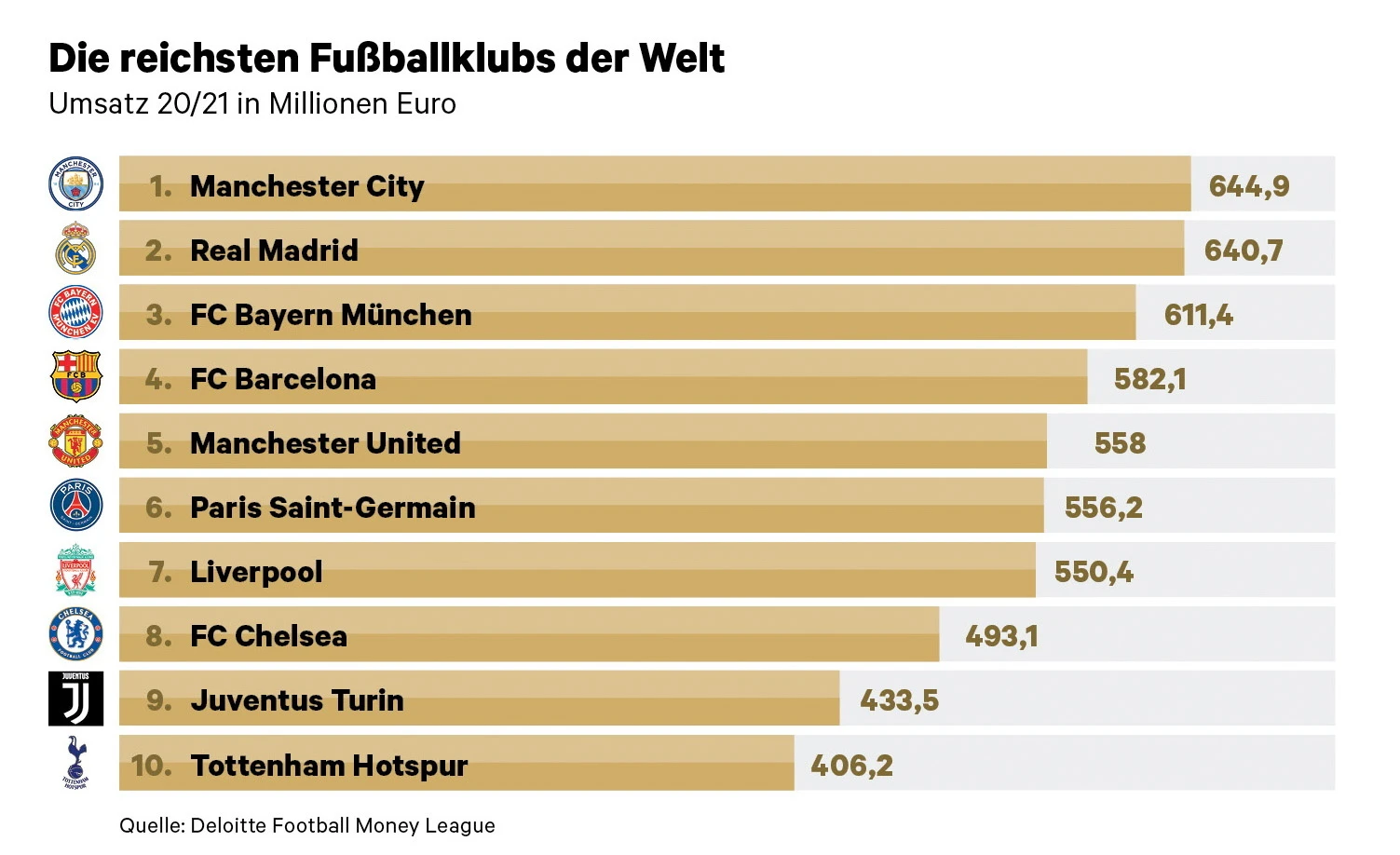

Ein anderer englischer Klub freut sich bereits seit Jahren über Geld aus dem arabischen Raum: Manchester City, einst ewiger Zweiter in der fußballverrückten Stadt, ist dank Mansour bin Zayed Al-Sultan, Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, stets vorne dabei beim Kampf um den Meistertitel der Premier League und war in der Saison 2020/21 umsatzstärkster Klub. Dass sich der Besitzer der Citizens - so der Spitzname des Vereins - gerne mal mit dem syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad zum Plaudern trifft, kann höchstens ein paar US-Politiker erzürnen. Für Trainer Pep Guardiola bedeuten die unerschöpflichen Ressourcen aus Abu Dhabi, dass er Jahr für Jahr auf dem Transfermarkt seine Wünsche umsetzen kann.

Das brachte zwar mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play der Uefa, aber auch drei Meistertitel seit 2016 sowie immerhin schon eine Finalteilnahme in der Champions League. Guardiola sollte man überhaupt nicht als Maßstab für feines politisches Gespür nehmen: Der Spanier hatte seine Karriere in Katar ausklingen lassen und spielte danach Botschafter für die umstrittene WM-Bewerbung des Landes. Da war es nur logisch, dass er als Trainer von Bayern München dort Trainingslager aufschlagen ließ. Fragen nach der ethischen Verantwortung weist er im Gegensatz zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp stets schroff von sich.

Fair Play? Muss nicht sein

Längst regieren im Fußball Leute, die eine eigene Auffassung von Fair Play haben. Sichtbar wurde das zuletzt nach dem Ausscheiden von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid: Da wollte ein Mann wutentbrannt in die Kabine der Schiedsrichter stürmen, der im internationalen Fußballbusiness heute eine zentrale Rolle spielt, es aber eigentlich nicht mehr dürfte: Nasser Al-Khelaifi, katarischer Geschäftsmann und Präsident des neureichen Klubs aus dem Pariser Vorort.

Der ehemalige Tennisprofi wurde von Schweizer Behörden mehrmals wegen dubioser Vorgänge rund um die Vergabe von Weltmeisterschaften angeklagt, zuletzt wegen der TV-Rechte. Dass der leicht erregbare Sportmanager solche Anklagen und die jüngsten Wutausbrüche schadlos überstand, hängt mit der finanziellen Potenz der beIN-Mediagruppe aus Katar zusammen, deren Chef er ist und die zum Player im weltweiten Sportbusiness wurde. Zudem agiert er als Statthalter für den Emir von Katar, der PSG über Qatar Sports Investments besitzt. Und weil er Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi nach Frankreich gebracht hat, wird kaum thematisiert, dass das Geld aus einem Land kommt, für das Demokratie und Menschenrechte keine Rolle spielen.

Geldwäsche, Steuertricks und seltsame Transfers sind etwa auch in Italien und Spanien nichts Ungewöhnliches; die niederländische Rabobank akzeptiert aus diesen Gründen keine Fußballklubs als Kunden. Vergleichsweise neu ist aber, dass Autokraten und Diktatoren mit Hilfe des Fußballs salonfähig werden. Wie sieht es in Österreich und Deutschland aus? In diesen Ländern macht es die 50+1-Regel prinzipiell unmöglich, dass stinkreiche Investoren die Mehrheit übernehmen: Die Stimmenmehrheit von mindestens 50,1 Prozent muss beim Verein bleiben. Bisweilen werden solche Vorgaben indes kreativ ausgelegt, wie das etwa Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz in Leipzig ausgenutzt hat. SAP-Gründer Dietmar Hopp wiederum hat bei TSG 1899 Hoffenheim eine Sonderbestimmung für langjährige Investoren in Anspruch genommen.

Geldflüsse aus Russland

Auch Sponsorenverträge werden nun genauer angesehen: Den Deal mit Gazprom hat der europäische Fußballverband Uefa für beendet erklärt, auch Schalke 04 will in Zukunft auf Millionen aus Russland verzichten. In Österreich arbeitet Gazprom mit Austria Wien zusammen, seit 2018 wird deren Nachwuchs unterstützt. Das Logo wurde von den Dressen der zweiten Mannschaft entfernt, der Vertrag bisher aber nicht aufgelöst - das sei rechtlich schwierig, heißt es seitens des Austria-Vorstands. Manchen Anhängern geht das nicht rasch genug: Kurzerhand war ein Logo des umstrittenen Werbepartners auf einem Gebäude der Nachwuchsakademie mit einem "Stop War"-Plakat überklebt worden.

Ein anderer Wiener Klub, nämlich Rapid Wien, wurde bis voriges Jahr von der OMV mit Sponsorengeld bedacht. Der österreichische Konzern, der jetzt seinen strategischen Schwenk in Richtung Russland überdenken muss, hat sich zudem bei Zenit St. Petersburg engagiert; so wie im Fall von Gazprom wird der Nachwuchs gefördert. Das Investment in Wladimir Putins Lieblingsklub stärkte die guten Beziehungen zwischen den beiden Mineralölkonzernen und Ländern. Doch in Deutschland und Österreich gibt es eine andere Fankultur als in England. Dass Fans im Scheichkostüm einen Investor feiern wie das in Newcastle der Fall war, scheint nach Ansicht von Christoph Breuer unmöglich.

Öl, Gas und Geld - diese Dreifaltigkeit des europäischen Klubfußballs ist auch der Grund, weshalb heuer im November und Dezember die Fußball-WM in einem Land stattfindet, das mit diesem Sport wenig zu tun hat. Dass eine WM dorthin vergeben würde, klang ebenso undenkbar wie ein US-Präsident Donald Trump. Aber nicht nur fehlende Tradition, auch Mangel an Menschenrechten und Gleichberechtigung in der absoluten Monarchie führten bald nach der umstrittenen und von Korruptionsvorwürfen begleiteten Vergabe im Jahr 2010 zu immer mehr Protesten. Dazu kommen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, die die WM-Stadien und andere Infrastruktur bauen. Wie viele von ihnen ums Leben gekommen sind, kann nur geschätzt werden. Der englische "Guardian" nennt 6.500 tote Arbeiter auf den WM-Baustellen, es dürften weit mehr sein. Egal, Brot und Spiele stehen im Vordergrund. Kein Wunder: "Der Sport hilft, Nation Building zu betreiben. Das trifft auch auf die WM in Katar zu", sagt Breuer. Wenn Staaten solche Events nutzen, wirke das einerseits nach außen, um der Welt darzustellen, dass man ein moderner, leistungsfähiger Staat ist. Und andererseits nach innen, denn Sport erzeugt Zusammenhalt.

Katar profitiert vom Krieg

Das Bizarre an der derzeitigen Situation: Wegen des Ukraine-Kriegs könnten Katar und seine WM vergleichsweise besser dastehen als vor Kurzem gedacht. "Sollten der Ukraine-Krieg oder seine Folgen bis dahin anhalten, könnte das die gefühlte Boshaftigkeit des Veranstalterlandes relativieren", glaubt Breuer. Das liegt auch daran, dass Länder wie Österreich und Deutschland auf der Suche nach Alternativen zum russischen Gas auch auf Katar hoffen - da wird man beim potenziellen Partner kaum auf Menschenrechte oder andere Nebensächlichkeiten pochen. Solche Themen wurden auch bei der WM 2018 in Russland nur zögerlich angesprochen. Diese sollte ja eigentlich zeigen, dass Putins Russland offener, moderner, zugänglicher werden könnte.

Weder diese WM noch jene in Katar wurden gestoppt, obwohl deren Vergaben erwiesenermaßen durch Korruption beeinflusst worden waren. Und selbst die Krim-Annexion und der Abschuss eines Malaysian-Airlines-Jets im Jahr 2014 ließen nur kleinlaute Zweifel an der Tauglichkeit von Putin als WM-Profiteur aufkommen: Die wirtschaftlichen Interessen von Ländern und Konzernen waren eben stärker als ihr Gewissen. Die WM in Russland wird nun wegen des Ukraine-Kriegs in einem anderen Licht gesehen. Man müsste sie nun neu bewerten, fordert Christoph Breuer. "Es gab nicht nur kriegerische Ereignisse, sondern auch berechtige Zweifel an den Zuständen im Land, etwa keine freie Meinungsäußerung."

Und doch ließ man Putin die WM als Macht- und Marketinginstrument, das nach innen und nach außen wirkte. Dass Russland den Sport gezielt als Macht- und Marketinginstrument nutzt - und zwar nicht nur den Fußball -, ist seit Langem bekannt; Sportler sind für ihn Trophäen, Funktionäre willfährige Helfer. Schon die Winterspiele 2014 in Sotschi am Schwarzen Meer hatten das gezeigt. Putin-Treue wie Witali Mutko übten Rochaden zwischen Politik und Sport - das ehemalige Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees wurde zwischenzeitlich vom IOC wegen der Verstrickung in Dopingskandale gesperrt. Zur Wladimirs umtriebiger Sportlerclique zählt auch Alexander Djukow, Vorstandsvorsitzender von Gazprom und Präsident des russischen Fußballverbands.

Handlanger der Politik

Sportverbände wie der Weltfußballverband Fifa lieben autoritäre Regimes, argumentiert der deutsche Fußballautor Dietrich Schulze-Marmeling. Und tatsächlich gefiel sich etwa Fifa-Präsident Gianni Infantino in der Rolle als Putins Handlanger - und tut es noch immer. Klare Worte gegenüber dem russischen Kriegstreiber hört man bis heute nicht von ihm. Kein Wunder: Der Schweizer mit italienischen Wurzeln macht es sich gerne im Umfeld von Autokraten und Diktatoren gemütlich. Von Putin wurde er mit dem Orden der Freundschaft ausgezeichnet, heute hat er offenbar sein Domizil in Katar aufgeschlagen: Laut Schweizer Medien wohnt er jetzt in Doha, wo auch zwei seiner Kinder zur Schule gehen sollen. Gegen ihn wirkt selbst der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter wie ein Vorbild an Integrität. Das Argument von Typen wie Infantino: Der Sport müsse unpolitisch sein - doch genau dadurch wird er zum Spielball politischer Interessen.

So auch in Katar. Dort werden in den Stadien gerade Klimaanlagen eingebaut, damit Spieler und Fans nicht zu sehr schwitzen. Das tun indes die Veranstalter, die Proteste fürchten: WM-Besucher sollten besser keine politischen Botschaften - etwa Regenbogenfahnen - mitführen, wird angeraten. Der moderne Fußballfan soll zahlen und konsumieren, sich aber sonst konform verhalten. Oder kommt nach Abramowitsch und der Wüsten-WM ein Taktikwechsel im Fußball hin zu mehr Ethik und Verantwortung? "In westlichen Fußballverbänden sehe ich eine Sensibilisierung. Inzwischen nutzen einzelne Fußballgrößen ihre Popularität, um etwa Menschenrechte anzusprechen", glaubt Breuer. Doch er warnt davor, das Thema nur durch die europäische Brille zu betrachten: "Globale Organisationen wie Fifa oder IOC sind ein Spiegelbild der Weltöffentlichkeit. Wir sehen das geprägt vom westlichen Wertesystem."

Das ist ein Grund, weshalb englische Klubs wenig Scham haben - sie verfügen über eine globale Fangemeinschaft, die über TV und Social Media bedient wird und mindestens so wichtig ist wie Fans daheim im Stadion. Zu den Fußballanhängern, die aus der Distanz mitfiebern, zählt nun auch Roman Abramowitsch.

Dieser Beitrag ist ursprünglich im News-Magazin Nr. 17/2022 erschienen.