von

Was man von der makroskopischen Welt kennt, gilt üblicherweise auch für mikroskopische Quantensysteme: Wird ein Vielteilchensystem mit stark wechselwirkenden Teilchen kontinuierlich angeregt, absorbiert es die Energie und es erwärmt sich. Dass dies allerdings nicht immer der Fall ist, zeigen Experimente von einem Team um Hanns-Christoph Nägerl vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck.

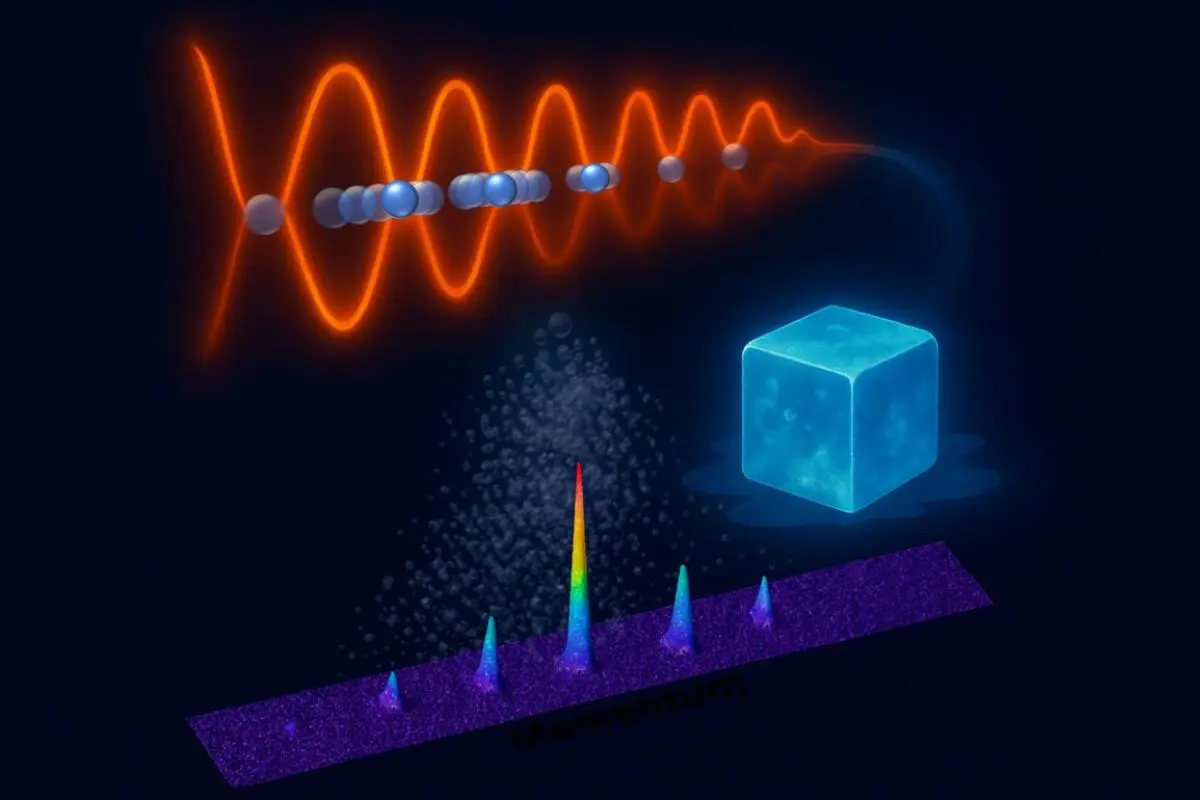

Die Forscherinnen und Forscher haben dafür Cäsium-Atome mittels Laser in einem dünnen Lichtschlauch aneinandergereiht, wobei die Teilchen mit ihren Nachbarn stark abstoßend wechselwirken. Dieses eindimensionale Quantengas kühlten sie fast auf den absoluten Nullpunkt (minus 273,15 Grad Celsius) ab. Mit einem weiteren Laser erzeugten sie dann in regelmäßigen Abständen eine Lichtlandschaft ähnlich einem einreihigen Eierkarton. Durch diese Laserpulse wurden die Atome immer wieder in die Kuhlen der Lichtlandschaft gezwungen.

Unter solchen Bedingungen würde man erwarten, dass die Atome im Laufe der Zeit Energie absorbieren und beginnen, wild herumzufliegen - etwa so wie mehrere Kinder auf einem Trampolin in Schwingung versetzt werden, auf dem nur ein Kind hüpft. Doch es zeigte sich ein außergewöhnliches Phänomen: Obwohl das System kontinuierlich angestoßen wurde und stark wechselwirkte, absorbierte es nach einer kurzen Anfangsphase keine Energie mehr, die kinetische Energie des Systems stagnierte.

Die Physikerinnen und Physiker bezeichnen das Phänomen als "dynamische Vielteilchenlokalisierung". In diesem Zustand verhindern die Überlagerungszustände der Teilchen (Quantenkohärenz) und ihre Verschränkung, dass sich das System aufheizt. "Die Atome befinden sich gleichzeitig in unterschiedlichen Impulszuständen, fliegen also anschaulich gesprochen gleichzeitig nach links und rechts, bleiben aber im Mittel in einem Zustand, der im Impulsraum lokalisiert ist", erklärte Nägerl gegenüber der APA. Selbst wenn das System weiter von außen angetrieben wird, diffundieren die Teilchen nicht, die Impulsverteilung friert im Wesentlichen ein und behält ihre Struktur.

Um zu testen, wie fragil bzw. robust die "dynamische Vielteilchenlokalisierung" ist, veränderte das Forschungsteam die antreibenden Laserpulse zufällig. Bereits eine relativ geringe Unordnung reicht aus, um den Lokalisierungseffekt aufzulösen. Die kinetische Energie des Systems stieg stark an und die Teilchen diffundierten. "Wir wollen demnächst einiges ausprobieren, wie man das System gezielt stören kann. Vielleicht reicht dafür schon eine einzige 'Störstelle', etwa ein separat festgehaltenes Fremdatom im eindimensionalen Quantengas", so Nägerl.

Weil die unkontrollierte Erwärmung und der Verlust von Überlagerungszuständen (Dekohärenz) ein großes Problem für Quantensimulatoren oder Quantencomputer sind, könnten die neuen Erkenntnisse auch bei der Entwicklung besserer Quantentechnologien helfen. Die Methode ermögliche es zu untersuchen, wie Quantensysteme dem Einfluss von Chaos widerstehen können.

(S E R V I C E - Internet: https://doi.org/10.1126/science.adn8625)

INNSBRUCK - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Universität Innsbruck