von

Gergely Szakács von der MedUni Wien hat Mechanismen der Arzneimittelresistenz analysiert und nach Möglichkeiten gesucht, diese zu überwinden. Dabei entwickelten die Wissenschafter ein neues Derivat von Anthrazyklin, einer Klasse von Chemotherapeutika, die seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der Krebstherapie spielt. Die neue Verbindung, eine chemisch modifizierte Form von Daunorubicin, erwies sich allerdings für die direkte Verabreichung als zu toxisch.

Um dieses Problem zu lösen, wurde sie in winzige Trägerbläschen, sogenannte Liposomen, eingekapselt, wodurch LiPyDau entstand. So wird der Wirkstoff direkt zu den Tumorzellen transportiert und minimiert die Schädigung des gesunden Gewebes. In Mausmodellen verschiedener Krebsarten reduzierte LiPyDau die Tumorlast drastisch und eliminierte sie in einigen Fällen sogar vollständig.

In präklinischen Studien hemmte eine Einzeldosis LiPyDau das Tumorwachstum in einem Melanom-Modell nahezu vollständig. Bei Lungenkrebs war die Behandlung sowohl in einem Standard-Mausmodell als auch in einem Modell mit menschlichen Tumorzellen, die nicht auf gängige Medikamente ansprachen, wirksam.

In aggressiven Mausmodellen für Brustkrebs führte die Behandlung mit LiPyDau zu einer fast vollständigen Tumorrückbildung. Bei erblichen, schwer zu behandelnden Formen von Brustkrebs konnten die Tumore sogar dauerhaft beseitigt werden. LiPyDau zeigte, so das Forschungsteam, auch eine vielversprechende Wirksamkeit gegen multiresistente Tumorzellen. Das außergewöhnliche Potenzial von LiPyDau beruht auf einem einzigartigen Mechanismus: Das neue Krebsmedikament verbindet die beiden Stränge der DNA in Krebszellen irreversibel miteinander und verursacht so Schäden, die die Tumorzellen nicht mehr reparieren können, was letztendlich zu ihrem Absterben führt.

"Nun müssen weitere Studien durchgeführt werden, um festzustellen, ob diese vielversprechenden Ergebnisse in die klinische Anwendung überführt werden können", sagt Studienleiter Gergely Szakács.

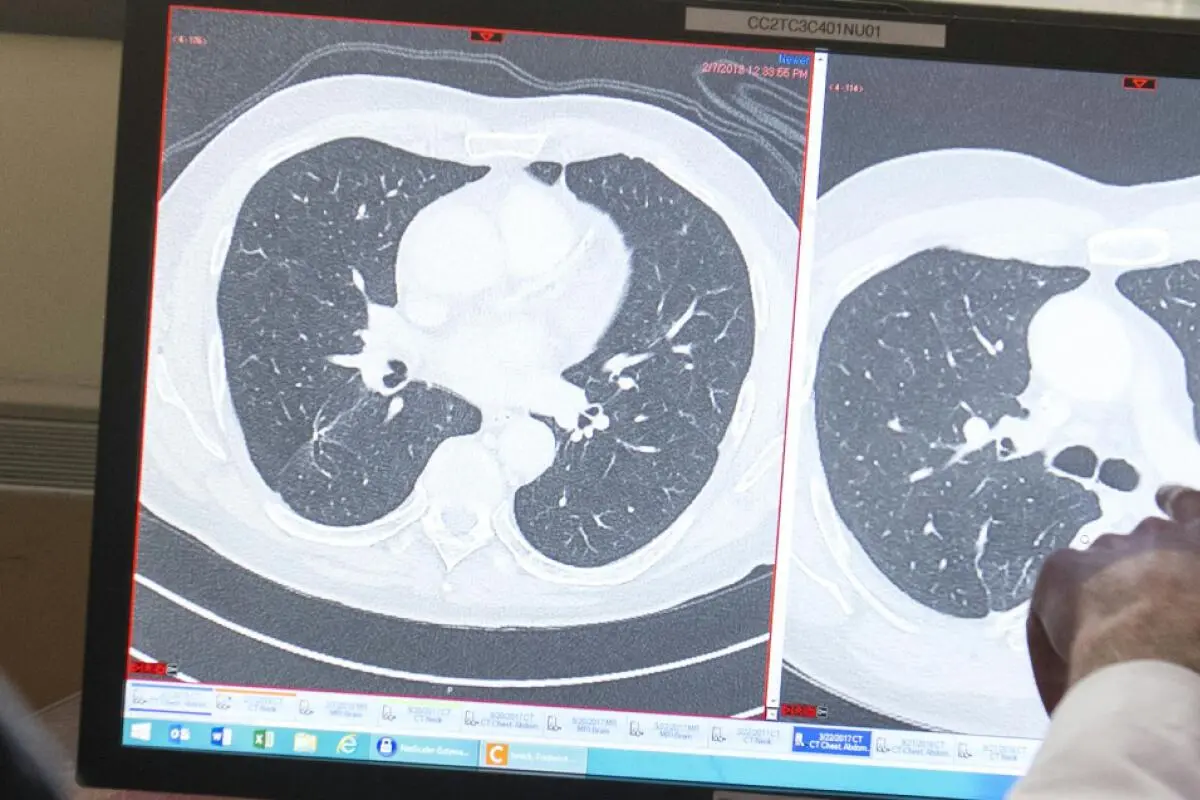

Dr. Christian Hinrichs (R), an investigator at the National Cancer Institute in immunotherapy for HPV+ cancers, shows patient Fred Janick, a survivor of metastatic cancer, the difference between his CT scan showing cancerous tumors (R) and a clean scan after treatment (L), after a day of medical exams showing no recurrence of cancer, at the National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, February 8, 2018. Experimental trials are ongoing at the National Institutes of Health Clinical Center, a US government-funded research hospital where doctors are trying to partially replace patients' immune systems with T-cells that would specifically attack cancers caused by the human papillomavirus (HPV), a common sexually transmitted infection. A person's T-cells will naturally try to kill off any invader, including cancer, but usually fall short because tumors can mutate, hide, or simply overpower the immune system..Immunotherapies that have seen widespread success, such as chimeric antigen receptor (CAR-T) cell therapies, mainly target blood cancers like lymphoma, myeloma and leukemia, which have a tumor antigen -- like a flag or a signal -- on the surface of the cells so it is easy for immune cells to find and target the harmful cells. But many common cancers lack this clear, surface signal. Hinrichs' approach focuses on HPV tumors because they contain viral antigens that the immune system can easily recognize. (Photo by SAUL LOEB / AFP)