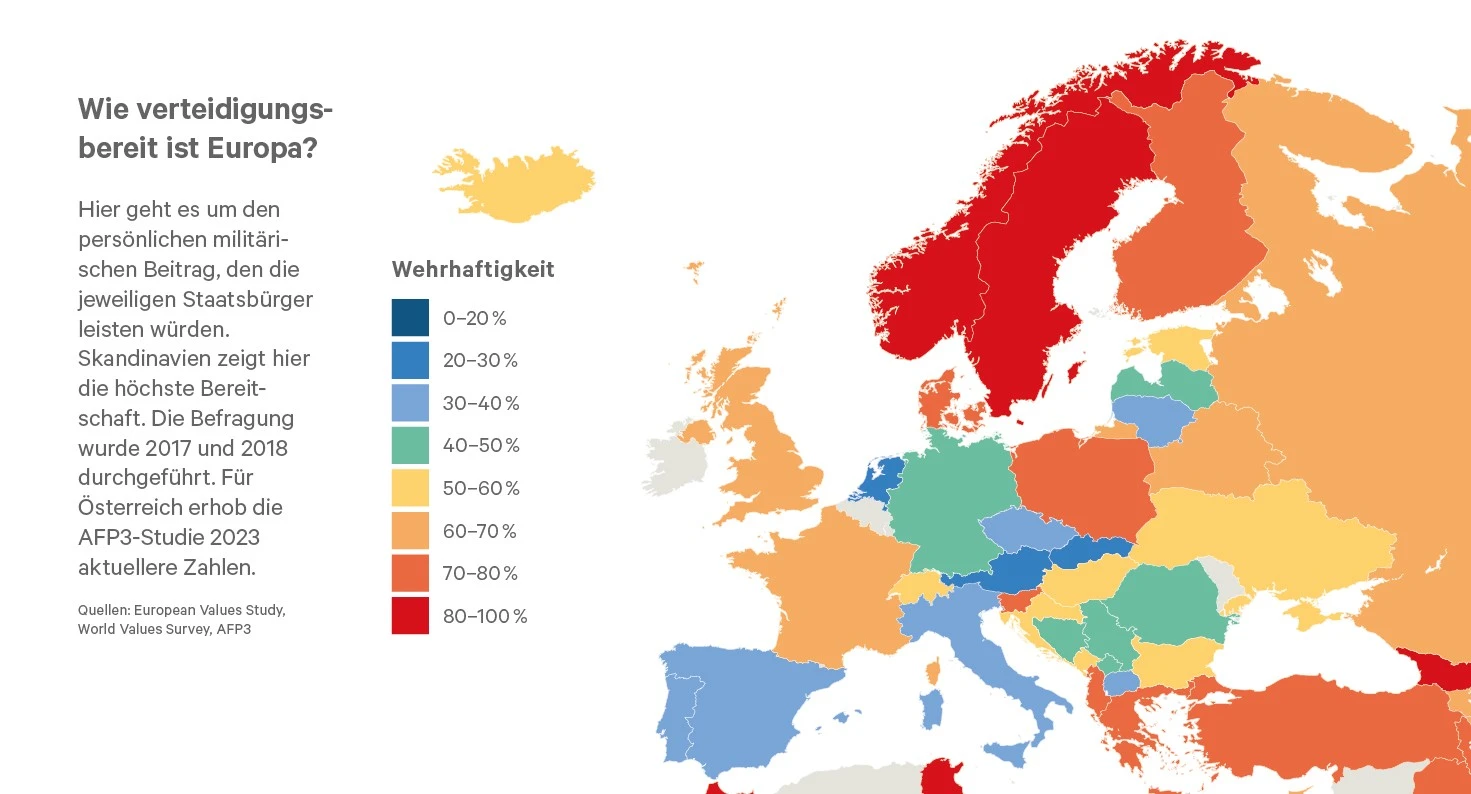

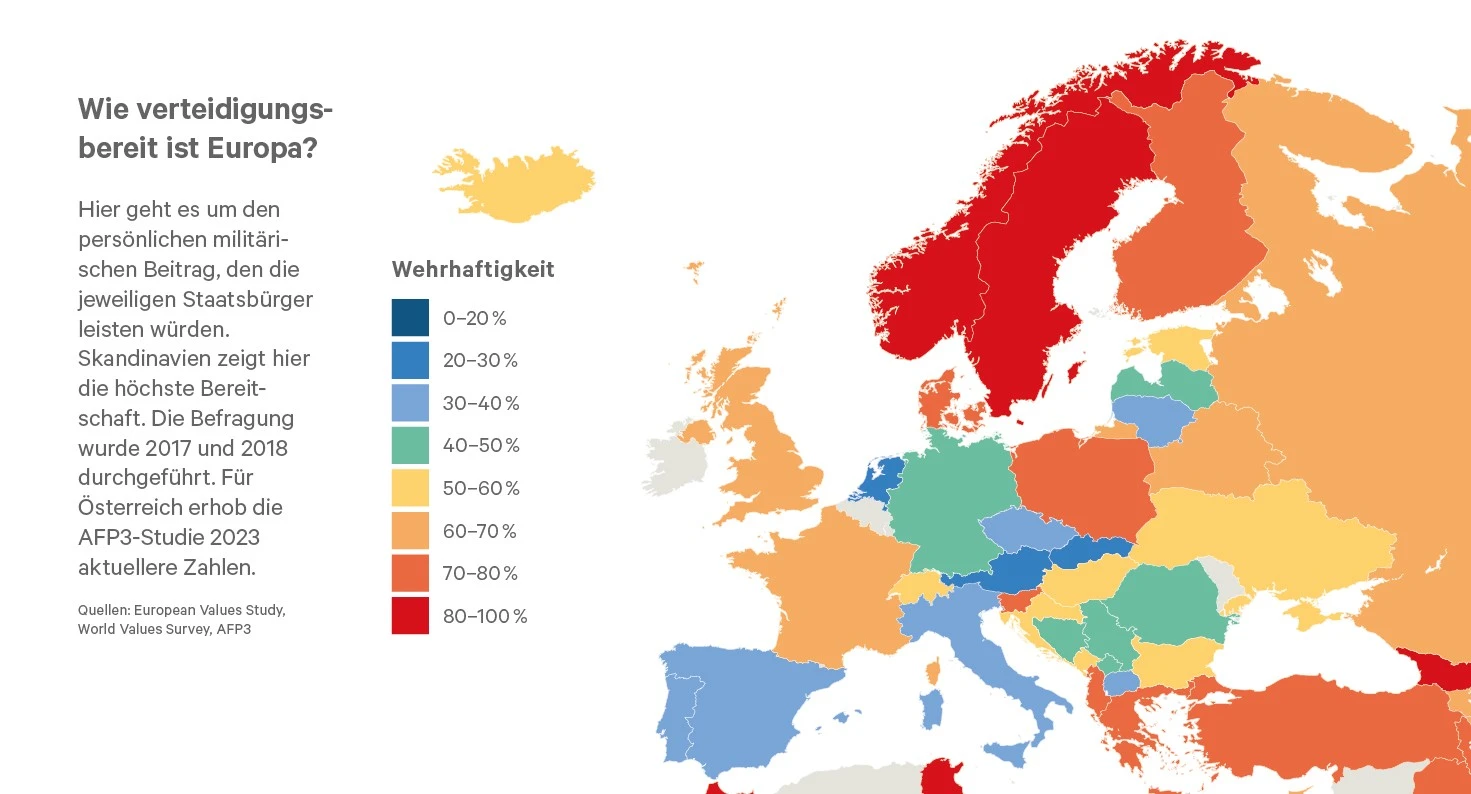

Österreichs Neutralität gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen – so sieht es das Gesetz vor. 70 Jahre nach dessen Beschluss zeigen sich aber nur 33 Prozent der Gesellschaft verteidigungsbereit. Weshalb will die junge Generation nicht zur Waffe greifen? Und welche Rolle spielen Kriegsberichterstattung und psychische Belastung in diesem Zusammenhang?

„Österreich ist frei“, verkündete der damalige ÖVP-Außenminister Leopold Figl am 15. Mai 1955 vom Balkon des Belvedere. Der Staatsvertrag war unterzeichnet, die Souveränität Österreichs wiederhergestellt. Enden sollte damit auch die zehnjährige alliierte Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg.

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Alfons Gorbach (1898–1972) sah die Unterzeichnung des Staatsvertrags als Alternative zur „Zerreißung Österreichs nach dem Muster Deutschlands“ – welche es um jeden Preis zu verhindern galt. Die Voraussetzung für den Abzug der Besatzungstruppen war die Erklärung der österreichischen Neutralität.

Im Staatsvertrag festgehalten ist diese tatsächlich nicht. Erst am 26. Oktober – einen Tag nachdem der letzte britische Soldat das Land verlassen hatte – beschloss der Nationalrat Österreichs immerwährende Neutralität. Das Bundes-Verfassungsgesetz hält seither fest, dass Österreich seine Neutralität „mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen“ wird.

Doch wie steht es heute – 70 Jahre nach dem Beschluss des Gesetzes – um die Verteidigungsbereitschaft der jungen Generationen Österreichs? Welche Einstellung haben Menschen, die einerseits in diesem Land ohne Krieg leben und andererseits auf Social Media täglich mit einer Flut an Schreckensbildern aus Nahost und der Ukraine konfrontiert werden?

Geringe Verteidigungsbereitschaft

In der kürzlich veröffentlichten Ö3-Jugendstudie 2025, an der 24.000 Personen zwischen 16 und 25 Jahren teilnahmen, gaben 81 Prozent an, Österreichs „immerwährende Neutralität“ zu befürworten, da sie glauben, dass sie „so in keinen Krieg hineingezogen werden und in Frieden leben können“. Gäbe es in Österreich Krieg, wären nur 33 Prozent bereit zu kämpfen.

© MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com

Warum ist die Verteidigungsbereitschaft nicht höher? Timo Graf, wissenschaftlicher Oberrat vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), vermutet, die Österreicher würden sich eher in Sicherheit wiegen, weil es einen verpflichtenden Wehrdienst gibt.

„Über die Motive mag ich nicht mutmaßen, aber ich kann mir vorstellen, von Bergen und Freunden umgeben, offiziell neutral und gefühlt zumindest ein gutes Stück weit entfernt von einer Frontlinie, fühlt man sich nicht unbedingt zum Dienst an der Waffe berufen.“

Der Dienst an der Waffe

Verteidigung ist nicht gleich Verteidigung. Das zeigt die AFP3-Studie der Politikwissenschaftler Franz Eder und Martin Senn von der Universität Innsbruck, durchgeführt 2023. Die Frage danach, wer selbst die Waffe in die Hand nehmen würde, erhielt lediglich 14 Prozent Zustimmung, bei den unter 30-Jährigen sogar nur zwölf. Was auf den ersten Blick wie eine Diskrepanz zu den Ergebnissen der Ö3-Jugendstudie 2025 erscheint, kann damit erklärt werden, dass weitere 19 Prozent einen anderen militärischen Beitrag leisten würden – insgesamt ergeben sich also wieder 33 Prozent Verteidigungsbereitschaft wie bei der Jugendstudie.

Allerdings ist sich die Hälfte der Befragten einig, dass Österreich im Falle eines Angriffs bewaffneten Widerstand leisten sollte. Weshalb diese Kluft zu der persönlichen Bereitschaft? Senn meint:

Auf der einen Seite steigt das Bewusstsein, dass Krieg ein Thema ist und dass wir uns im Falle eines Angriffs verteidigen sollten, aber auf der anderen Seite wollen die Individuen keinen Beitrag leisten.

Vertrauen ins Heer

Weshalb dieser Unwille? Auf Unzufriedenheit gegenüber dem Militär lässt sich dies jedenfalls nicht zurückführen. Der Trendradar des Bundesministeriums für Landesverteidigung konnte 2024 mit 72 Prozent eine hohe Zufriedenheit mit dem Bundesheer feststellen. Auch die Ö3-Jugendstudie kam heuer auf ähnliche Zahlen: 62 Prozent der 16- bis 25-Jährigen vertrauen dem Bundesheer. Und laut dem OGM-APA-Vertrauensindex war das Bundesheer 2024 für die Österreicher die vertrauenswürdigste Institution.

Budgeterhöhung und Aufbauplan

Laut Trendradar sprechen sich außerdem mehr als 50 Prozent für eine Erhöhung der Ausgaben für militärische Landesverteidigung aus. Das Bundesheer selbst arbeitet seit drei Jahren an einer finanziellen Aufrüstung. 2022 wurde unter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner der Aufbauplan 2032+ beschlossen. Im Zuge dessen soll das Heer attraktiver erscheinen, unter anderem für junge Menschen.

Erklärung

Aufbauplan 2032+

Der 2022 von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beschlossene Aufbauplan sorgt für eine finanzielle Aufrüstung des Bundesheeres. Künftig sollen zwei Prozent des BIP in das Heer fließen. Zum Vergleich: Seit 2000 war es meist weniger als ein Prozent. Damit soll neues Equipment angeschafft werden, was wiederum die Attraktivität des Heeres als Arbeitgeber anheben soll.

Zivildienst versus Grundwehrdienst

15.515 Grundwehrdiener traten im Jahr 2024 ihren Staatsdienst an. 2022 waren es noch 16.463 Personen gewesen. In den letzten Jahren haben sich rund 45 Prozent der tauglichen Wehrpflichtigen für den Zivildienst entschieden, 2024 langten 15.099 Zivildiensterklärungen ein. Die Gründe für das rege Interesse sind durchaus vielfältig, wie eine 2024 vom Bundeskanzleramt herausgegebene Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen des Zivildiensts aufzeigt. Mit 72,7 Prozent wurde „Nutzen/Sinnhaftigkeit“ der Tätigkeit als Hauptgrund der Entscheidung hervorgehoben. Die Ablehnung von Waffengewalt galt mit 26,3 Prozent ebenfalls als wesentliches Auswahlkriterium.

Eine Entwicklung, die sowohl Zivildienst als auch Grundwehrdienst betrifft, ist die Zunahme an Untauglichkeit in ohnehin geburtenschwachen Jahrgängen. Häufigste Diagnose: psychische Probleme. Daher müsse es, so Verteidigungsministerin Tanner, unser aller Anliegen sein, „dass die junge Generation wieder gesünder und fitter wird“.

Kriegsberichterstattung online

Doch was zieht die Psyche der jungen Menschen in Mitleidenschaft? Kommunikationswissenschaftler Jörg Matthes von der Universität Wien sagt, die Generation Z sei so sozialisiert worden, auf ihr Befinden zu achten. Zeuge dessen wird man unter anderem in den sozialen Medien. Diese spielen auch bei der Kriegsberichterstattung eine Rolle, denn während früher eine journalistische Einordnung stattfand, können nun aus dem Kontext gerissene Aufnahmen im Netz kursieren. Und auch die Allgegenwärtigkeit der Bilder spiele hierbei eine Rolle, sagt Kevin Koban, Postdoktorand der Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien.

Was passiert beim Konsumieren solcher Aufnahmen? Laut Matthes treten zwei gegenläufige Effekte ein: einerseits emotionale Erregung, sprich Stress, und „auf der anderen Seite kommt es zu einer Desensibilisierung, also wir gewöhnen uns an die Bilder und sie berühren uns mit zunehmender Dauer nicht mehr weiter“. Welcher Effekt stärker ist oder länger anhält, ist individuell.

Welchen Einfluss haben die Effekte unter Umständen auf die Verteidigungsbereitschaft? „Junge Menschen – ebenjene, die von der Wehrpflicht betroffen sind – sind angesichts dieser Schreckensbilder und dieser Sinnlosigkeit des Krieges dann auch weniger bereit, zur Waffe zu greifen”, vermutet Matthes.

Ein Grund – eine Lösung?

Und wo liegt nun der Hauptgrund für die geringe Verteidigungsbereitschaft? Geburtenschwache Jahrgänge, Untauglichkeit, allgegenwärtige Schreckensbilder aus Kriegsregionen, fehlende journalistische Einordnung. Ein Netz aus Wechselwirkungen statt eines Sündenbocks. Matthes bestätigt, monokausal sind die Entwicklungen rund um Verteidigungsbereitschaft keineswegs. Komplexer wird so auch die Suche nach einer Lösung. Dennoch: An einer solchen wird gearbeitet. Mit allen Mitteln?

Die Wehrpflicht im Europa-Vergleich

Dänemark

Das skandinavische Land ist ein Sonderfall. Der Wehrdienst ist zwar an sich nicht verpflichtend, weil er auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert. Sollten sich allerdings nicht genug Freiwillige finden, so wird unter den tauglichen Männern ausgelost, und ab Mitte dieses Jahres soll dies erstmals auch unter den Frauen geschehen. Zusätzlich wurde bereits 2024 beschlossen, den Wehrdienst ab August 2026 von vier auf elf Monate zu verlängern. In Dänemark lag die Verteidigungsbereitschaft 2024 bei etwa 60 bis 70 Prozent.

Finnland

Finnland hat seit 1951 ununterbrochen einen verpflichtenden Wehrdienst, der insgesamt bis zu zwölf Monate dauern kann. Für die Männer ist er verpflichtend, für die Frauen seit 1995 freiwillig. In Friedenszeiten besteht die Armee aus 23.000 Mann, im Kriegsfall können binnen kürzester Zeit um die 520.000 Soldaten und Soldatinnen mobilisiert werden. Die Verteidigungsbereitschaft in Finnland ist dementsprechend hoch: Seit Jahren liegt sie – wenig unverändert – bei 70 bis 80 Prozent.

Deutschland

1957 wurde die Wehrpflicht eingeführt, 2011 für Friedenszeiten ausgesetzt. Rechtlich gilt sie allerdings noch immer. Nun wird in Deutschland aber wieder über eine Einführung diskutiert. Fast alle Parteien des Bundestages wären dafür, abgesehen von der Linken, die für ein Modell auf Freiwilligkeit plädiert. Im Falle einer tatsächlichen Wiedereinführung würde man sich auf das schwedische Modell berufen. Die Verteidigungsbereitschaft ist in Deutschland, trotz fehlender Wehrpflicht, höher als beispielsweise in Österreich.

Schweden

Auch in Schweden werden die Frauen zur Waffe gerufen. Noch 2010 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, doch durch Personalengpässe und den Krieg im Donbass 2014 wurde sie 2017 wieder eingeführt. Elf Monate lang dienen Frauen und Männer Seite an Seite im Heer.

Das sogenannte schwedische Modell, an dem sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius orientieren möchte, ist zwar verpflichtend, beruht aber trotzdem auf Freiwilligkeit. Zum 18. Geburtstag müssen alle jungen Erwachsenen einen Fragebogen ausfüllen. Darin kommen Themengebiete wie Motivation, Stärken und Interessen vor. Anhand dieser Antworten sucht das Heer die geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen zur Musterung aus. Auch die schwedische Kronprinzessin Victoria absolvierte im Jahr 2003 ihren Grundwehrdienst.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 20/25 erschienen.