„Mit Zuversicht“ heißt das neue Buch von Wolfgang Schüssel. Darin versucht der frühere Bundeskanzler, die Krisenstimmung mit einem Blick zurück zurechtzurücken. Früher war es noch schwieriger, sagt er im News-Interview. Und meint zur aktuellen Wirtschaftslage, das sei keine Krise, sondern nur drei Jahre Stagnation – auf sehr hohem Niveau. Ein Gespräch über Erwartungen an Politik und Zukunft

von

Der Bundespräsident, der Finanzminister, nun Sie mit Ihrem Buch: Politiker fordern Zuversicht von uns.

Auch von sich. Es ist ein Rat an uns selbst.

Es wirkt, als wäre Zuversicht Bürgerpflicht. Was trägt die Politik bei?

Die Politik muss die Dinge richtig präsentieren. Sie kann sich mit schreckensgeweiteten Augen vor die Öffentlichkeit stellen und sagen: „Die Lage ist furchtbar, wir müssen den Gürtel dramatisch enger schnallen, dass niemand mehr Luft zum Atmen hat“ und dann ein Budget vorlegen, das zwölf Prozent mehr Ausgaben hat. Oder man sagt: „Freunde, wir haben ein Problem, wir lösen es mit folgenden Maßnahmen. Das ist machbar. Wir werden deswegen sicher nicht verarmen. Natürlich gibt es international Probleme: Zollkonflikte, Handelskriege, Kriege in Nahost und der Ukraine. Aber wir werden daran arbeiten, dass wir das zu einem guten Ende bringen.“ Man soll Probleme nicht kleinreden, aber immer Wege aufzeigen. Denn: Schwierig war es immer. Auch die Medien sind gefordert. Es wird viel öfter über Probleme berichtet – oft mit Überzeichnungen wie „schwerste Krise“, „furchtbarste Zeit ever“ – als über das Gelingende.

Die Bundesregierung spricht von Budgetkrise, einem Sparpakt, das jeden treffen muss. Woher soll da Zuversicht kommen?

War es früher einfacher? Meiner Meinung nach war es schwieriger. Ich bin so alt wie die Republik. Ich habe Zeiten erlebt, wo wir bestenfalls einmal in der Woche Fleisch oder Fisch gegessen haben. Wir haben weniger gehabt und waren trotzdem glücklich. Wohlstand ist nicht das Einzige, das zählt. Im Gegenteil. Es sind ganz andere Dinge, die letztlich für das Gelingende, für das Glück eines Menschen verantwortlich sind. Wir haben viele Gründe, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken: die Kraft unserer Jugend, die Innovationskraft, die intellektuelle und emotionale Stärke, die diese hat, ob das nun Forschungsergebnisse sind oder die Tatsache, dass wir uns anschicken, den Mond und den Mars zu erobern. Es gibt keinen Grund – und es wird auch nichts leichter, wenn man skeptisch in die Zukunft blickt.

Bei den Wirtschaftsdaten sind wir Schlusslicht in der EU. Dafür sind wir unter den Spitzenreitern was Wissenschaftsskepsis betrifft.

Ich glaube nicht, dass die Österreicher skeptisch sind, was Forschung und Wissenschaft betrifft. Im Gegenteil. Sie sind stolz darauf, was wir in Österreich aufgebaut haben. Wir sind bei der Forschung unter den besten europäischen Ländern: von der Quantenphysik bis zur Materialkunde und Wirtschaftswissenschaft. Da passieren entscheidende Dinge, die uns weiterbringen. Und was die Wirtschaft betrifft: Wir haben keine Wirtschaftskrise, wir haben jetzt drei Jahre Stagnation, aber auf wirklich gutem Niveau. 1950 haben wir fünf Milliarden Euro Wirtschaftskraft gehabt, heute haben wir über 500 Milliarden. Super!

Warum ist dann die Stimmung schlecht?

Ich komm viel herum. Die Leute sprechen mich an. Die Stimmung ist nicht schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass die Probleme nicht bewältigbar sind. Im Jahr 2000 haben fünf Prozent Defizit gedroht, wir haben das in 18 Monaten auf null gesenkt, hauptsächlich ausgabenseitig, auch mit Einmaleffekten und Einnahmen. Oder beim Bildungssystem: In Deutschland gibt es eine Studie, wonach 30 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund nach der Pflichtschule nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Es gibt aber ein unglaublich interessantes Modell, wonach das mit 20 Minuten Lesetraining pro Tag fast komplett ausgeglichen werden kann. Das ist das Toronto-Modell. Es kostet nicht einmal viel. Da brauchst du keinen Nobelpreisträger oder eine große Reform des Bildungssystems.

Wir sind faktisch einer Gehirnwäsche ausgesetzt, wir werden überfüttert mit negativen Meldungen

Warum bewegt sich in Österreich bei der Bildung dennoch wenig?

In Summe bewegt sich viel, wenn ich vergleiche, was ich in der Schule gelernt habe und was meine achtjährige Enkelin lernt. In den Schulen heute gibt es um Lichtjahre bessere Möglichkeiten als früher.

Im gehobenen Segment – viele Kinder kommen aber dort nicht hin.

Deswegen muss man die Unterschiede etwa durch das Toronto-Modell abschmelzen. Man sollte das in einer Testregion ausprobieren, wissenschaftlich begleitet. Von den Besten lernen. Das ist ja der Vorteil der heutigen Welt. Du siehst, was andere gut machen und was nicht. Man kann zum Beispiel im öffentlichen Sektor von Dänemark lernen. Feste Ministeriumsstrukturen, ein Amt der Bundesregierung, viel Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, damit könnte man in Österreich zehn Milliarden Euro sparen. In den nächsten zwölf Jahren gehen 40 Prozent der Beamten in Pension. Wenn du jetzt auf Digitalisierung und KI setzt, hast du eine schnellere, effizientere, kostengünstigere Verwaltung.

Studien zeigen, dass die Menschen für ihr eigenes Leben viel zuversichtlicher sind als für die Entwicklung des Staates oder der EU. Ist es ein Versagen der Politik, dass man diese Zuversicht nicht auf eine höhere Ebene heben kann?

Woher kommt das? Es kann damit zusammenhängen, dass in den Medien überwiegend negative Meldungen kommen. Es gibt eine Studie der deutschen Allensbach Stiftung, wonach sich in Qualitätsmedien seit den 1980er-Jahren das Verhältnis positiver zu negativen Meldungen von eins zu zwei auf eins zu fünf geändert hat. Wir sind faktisch einer Gehirnwäsche ausgesetzt, wir werden überfüttert mit negativen Meldungen. Das macht mich nachdenklich, weil es auch die Politik betrifft. Auch sie neigt dazu, Probleme überzubewerten. Aber wenn das Problem gelöst ist, redet keiner mehr davon.

Weil Politiker fürs Problemelösen bezahlt werden.

Wir haben vor fast 25 Jahren eine große Pensionsreform gemacht, die damals 300.000 Demonstranten auf den Heldenplatz gebracht hat. Wir haben sie durchgezogen, wenn auch mit Kompromissen. Heute sagen diejenigen, die damals die Proteste organisiert haben, wir brauchen wegen der damaligen Beschlüsse keine neue Reform, was natürlich ein Blödsinn ist. Richtigerweise ist damals das Pensionssystem stabilisiert worden. Das Pensionsloch wäre heute um elf Milliarden Euro größer. Jetzt müsste man genauso seriös, nachhaltig, klug und vorsichtig weiterarbeiten. Also ich glaube schon, dass man beides betrachten sollte: Probleme und mögliche Lösungen. Und auch das Gelingen stärker beschreiben.

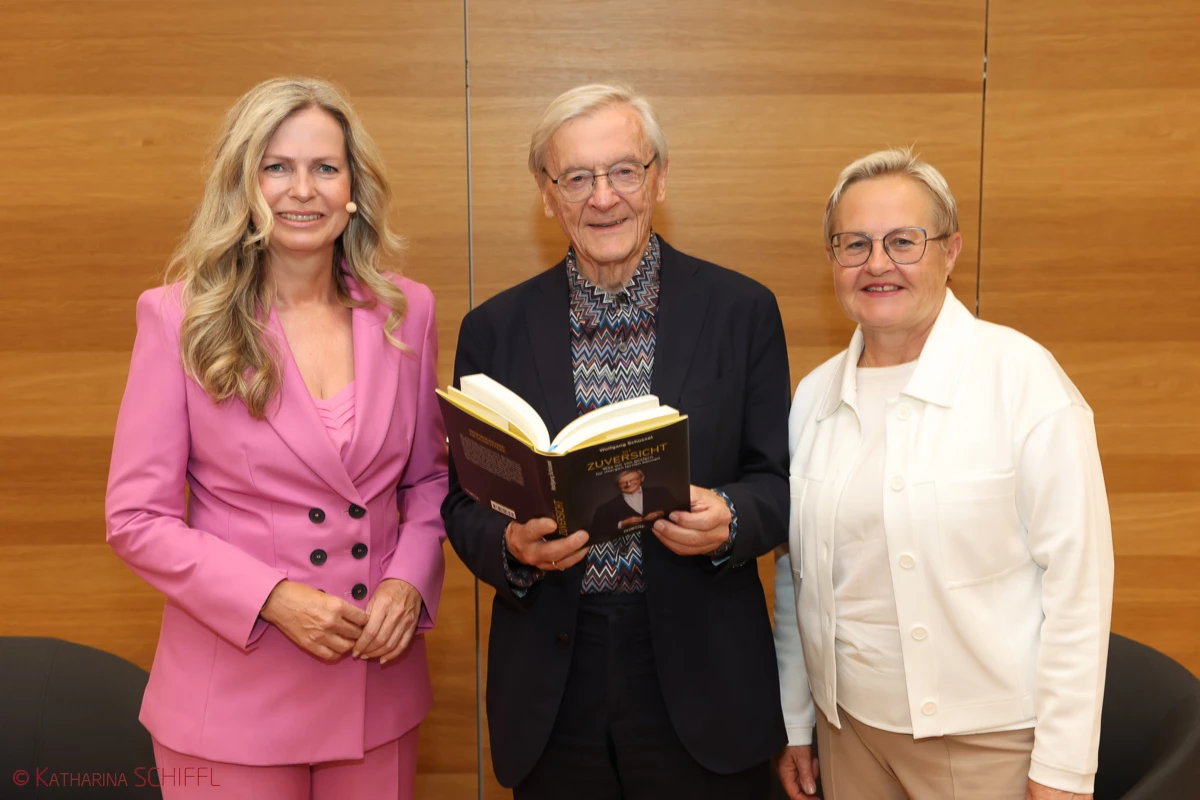

Alle Fotos der Buchpräsentation HIER

Damals wurde das Pensionsantrittsalter der Frauen angehoben. Experten sagen, man müsste heute das Antrittsalter für alle an die steigende Lebenserwartung anpassen.

Wir haben das damals schrittweise und vorsichtig gemacht. Genauso müsste man es wieder machen. Man könnte damit anfangen, wenn das Frauenpensionsalter angeglichen ist. Das ist durchaus denkbar. Wir haben auch gesagt, es sollte eine Automatik geben: Wenn die Lebenserwartung steigt, sollte es eine Anhebung des Pensionsalters geben.

Also etwa auf 67 Jahre?

Ich diskutiere keine konkreten Zahlen. Das muss die heutige Politikergeneration mit den Sozialpartnern bewältigen. Aber es ist möglich. 1950 war die Lebenserwartung durchschnittlich bei 48 Jahren, heute ist sie 30 Jahre länger. Damals hat man eine Pensionserwartung von vier, fünf Jahren gehabt, heute sind es 15 bis 20 Jahre. Da ist es doch logisch, dass man über solche Dinge nachdenken sollte und langfristige, kluge, umsichtige Schritte setzt.

Fehlt in der Politik der Mut, Unpopuläres zu tun?

Wir haben die Reform damals gemacht und die Wahl danach haushoch gewonnen. Ich glaube also nicht, dass das ein Tabu oder ein No-Go ist.

Ich erwarte nicht irgendein Weichei, das mir täglich erklärt: ,Ich will von dir geliebt werden‘

Man gewinnt als Politiker Wähler, wenn man führt, beschreiben Sie in ihrem Buch. Führung ist auch ein Begriff, den man heute scheut.

Die Wählerinnen und Wähler erwarten in der Regel sogar Führung. Deswegen wählt man seine Abgeordneten, damit die eine Regierungsmehrheit zur Verfügung stellen und die Regierung dann ordentliche Arbeit macht. Man bestellt Führung und ist eher enttäuscht, wenn man sie nicht bekommt.

Kaum jemand würde heute sagen, dass er geführt werden will.

Das glaube ich nicht. Manche glauben, es geht um Liebe oder Popularität. Das ist nicht der Punkt. Kluge Bürger wählen jemanden, dem man vertrauen kann, den man respektiert und dem man zutraut, dass er oder sie das ordentlich machen wird. Ich erwarte nicht irgendein Weichei, das mir täglich erklärt: „Ich will von dir geliebt werden.“ In der Politik sollte man sich weniger von Emotionen mitreißen lassen, sondern einfach das machen, was in der Demokratie notwendig ist.

Wie erklären Sie dann den starken Zuspruch für FPÖ und AfD, wenn die Leute eigentlich pragmatische Problemlöser wollen?

Ich würde einmal vorsichtig sagen, Protest hat es immer gegeben. Populismus von links und rechts hat es auch immer gegeben. Und immerhin haben gut 75 Prozent in Österreich keinen Populismus gewählt. Gute Politik sollte nicht nach links oder rechts schielen oder sich gegen Populisten abgrenzen, sondern einfach eine Alternative aufzeigen, wofür sie steht: mitte-rechts, mitte-links, mitte-zentral. Die Kernfunktion einer Volkspartei ist, dass sie für etwas eintritt. Sich nicht fragt, wie liege ich, sondern wofür stehe ich. Der Unterschied zwischen Liegen und Stehen ist ja auch signifikant.

Liegt die ÖVP gerade oder steht sie?

Ich glaube, sie steht für etwas. Der jetzige Bundeskanzler Christian Stocker, den ich anfangs gar nicht so kannte, weil ich ja schon seit 15 Jahren weg bin, hat das gut gemacht. Er hat etwas zusammengebracht. Er hat die FPÖ insofern entzaubert, weil jetzt klar ist, wofür sie nicht steht und was mit ihr nicht geht: nämlich Europa weiterentwickeln und Österreich einen signifikanten Platz in der Mitte Europas sichern. Ich finde, dass die Zusammenarbeit mit SPÖ und NEOS in den ersten Wochen ein ganz gutes Gefühl ergibt. Sie trauen sich was, sie machen etwas, und das wird hoffentlich weitergehen.

Ohne die Zuversicht stören zu wollen: Froh sein, dass eine Regierungsbildung und ein Budget geschafft hat, ist eine Sache. Jetzt sollte halt nicht das Gefühl herrschen: geschafft, aufatmen und aus.

Ein bisschen dürfen sie schon durchschnaufen, nachdem sie monatelang verhandelt haben. Es ist positiv, dass es eine Regierung und ein Budget gibt. Ich finde das schon einmal sehr positiv. Portugal hat gerade keine Regierung, Rumänien ist knapp an einem Problem vorbeigeschrammt, in Belgien und Holland hat man mühsam Regierungen zusammengebracht, in Frankreich weiß man nicht, wie lange sie noch besteht. Da ist Österreich gar nicht schlecht aufgestellt. Ich lasse das einfach nicht gelten, dass wir immer so einen Nabelblick, einen ein bisschen provinziellen Blick auf uns selbst haben. Ich traue uns auch zu, dass wir diese Stagnation jetzt überwinden können – auch mit der neuen Regierung in Deutschland, unserem wichtigsten Handelspartner. Ich sehe keinen Grund, ängstlich in die Zukunft zu blicken.

Hat es Sie überrascht, dass FPÖ-Chef Kickl seine Chance auf die Kanzlerschaft so spektakulär versenkt?

Es hat mich insofern nicht überrascht, als er schon als ich die Koalition mit der FPÖ gemacht habe, immer auf der anderen Seite war. Er wollte sie sprengen. Er war immer ein Sprengmeister. Heute habe ich ihn nicht so im Fokus, kann ihn nicht persönlich beurteilen. Die Freiheitlichen müssen sich selbst überlegen, ob es klug ist, so jemanden an der Spitze zu haben. Es gibt dort auch viele konstruktive Leute. Die Zusammenarbeit auf Landesebene funktioniert zum Teil hervorragend. Es gibt keinen Grund, prinzipiell auszuschließen, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten. Nur Grundbedingung muss immer sein: pro Europa, pro Marktwirtschaft und für eine offene, liberale Gesellschaft.

Und keine bedenkliche historische Schlagseite.

Das ist wohl selbstverständlich. Aber da ist Kickl bisher nicht verdächtig geworden.

Die FPÖ ist unter ihm prinzipiell radikaler geworden.

Ja. Aber prinzipiell gibt es diese ganz einfachen Bedingungen für eine Zusammenarbeit, die man ins Zentrum rücken sollte. Wer diese akzeptiert, kann ein Partner sein. Wer das nicht akzeptiert, schießt sich selbst ins Out.

Manche wollen die Länder entmündigen. Das ist, glaube ich, ein Blödsinn

Die Vertrauenskrise in die Politik ist auch Skandalen geschuldet. Es gab sie in Ihrer Regierungszeit, aber auch davor und danach.

Die meisten Politiker, die ich kenne, gehen in die Politik, weil sie idealistische Vorstellungen haben und etwas Positives bewegen wollen. Manches funktioniert nicht, dann mag es sein, dass es später große Diskussionen gibt. Aber manches, das als Skandal beschrieben wird, ist keiner. Meine Entscheidung für den Ankauf der Eurofighter war nicht annähernd ein Skandal. Kein einziges Verfahren ist je zur Anklage gekommen. Es wurde jahrelang skandalisiert, obwohl es eine der besten Entscheidungen war, die wir je getroffen haben, weil sie die Luftraumüberwachung gesichert und durch Gegengeschäfte den Einstieg in die internationale Luftfahrt ermöglicht hat.

Es ist aber schon notwendig, dass Verfahren geführt werden, wenn es in der Politik den Verdacht einer strafrechtlichen Handlung gibt.

Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass nicht alles, wo das Pickerl „Skandal“ draufgeklebt wird, auch einer ist.

Ärgert Sie, dass im Rückblick auf Ihre Regierungszeit diese Skandale oder Verdachtsmomente aufpoppen?

Ich kann mit wirklich reinem Gewissen sagen, überall, wo ich die Kontrolle gehabt habe, weiß ich, dass es absolut sauber abgewickelt worden ist, weil mir das immer sehr wichtig war. Ich habe in meiner Zeit im Wirtschaftsministerium dort einige Skandale, ohne nach links und rechts zu schauen, bereinigt. Seither ist dort nie wieder etwas passiert. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Aber eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, dass fast alle Politiker, die ich kenne, genauso denken.

Wegen des Defizits wird von machen der „große Wurf“ für Österreich eingefordert. Was wäre das?

Man könnte durchaus bei einigen Dingen etwas machen, ohne dass es viel kostet. Ich würde nach dem Schweizer Modell ein Amt der Bundesregierung empfehlen, wo alles zusammenläuft – Immobilienmanagement, Fahrzeugpark, Logistik, Digitalisierung, IT, Controlling usw. Im Bildungssystem könnte man den Ländern die komplette Personalhoheit geben, ein Budget pro Schüler, und der Bund konzentriert sich auf Standards und Bildungsziele. Ob das die großen Würfe sind? Das glaube ich gar nicht. Österreich ist an sich so gut aufgestellt, dass man nicht alles umkrempeln muss. Manche wollen die Länder entmündigen. Das ist, glaube ich, ein Blödsinn. Subsidiarität heißt ja, dass die Dinge dort gelöst werden sollen, wo sie dem Bürger am nächsten sind. Nachdem die Länder zweimal die Republik Österreich gegründet haben, finde ich es wichtig, ihre Rolle nicht infrage zu stellen, sondern sie mit vernünftigen Kompetenzen anzureichern, die sie besser machen können.

Fehlt Ihnen etwas an Österreich?

Ich bin eigentlich mit Österreich sehr zufrieden. Wer hier geboren ist, hat einen unheimlichen Bonus vom Herrgott mitbekommen. Das ist wirklich die Region, wo es am lebenswertesten ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem echten Öster-Reichtum leben.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 21/25 erschienen.