von

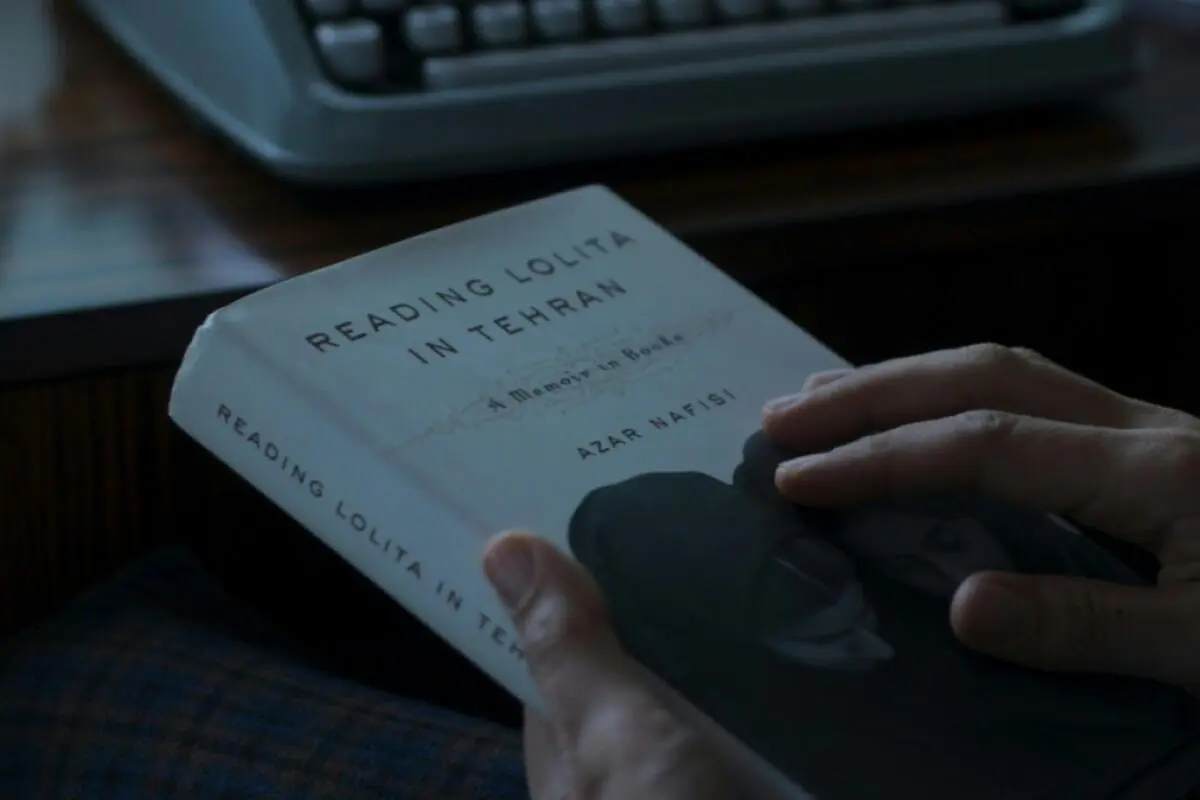

APA: Die Verfilmung Ihres Buchs "Lolita lesen in Teheran" kommt mehr als 20 Jahre nach der Buchveröffentlichung heraus. Worin lagen die größten Hürden bis zur endgültigen Realisierung des Films?

Azar Nafisi: Ich hatte bereits ein Angebot, bevor nun Eran Riklis das Projekt umgesetzt hat. Aber das damalige Drehbuch erschien mir zu kommerziell. Ich wollte aus meinen Studentinnen keine Heldinnen machen. Ich wollte, dass man sie versteht. Das ist auch der Grund, warum ich Eran Riklis gewählt habe. Einerseits, weil er wie auch David Grossman oder Amos Oz an Protesten gegen die israelische Regierung teilnahm. Andererseits, weil ich seinen Film "Lemon Tree" gesehen habe. Im Westen sagt die extreme Rechte, dass Palästinenser, Afghanen und auch Iraner Terroristen sind, und die extreme Linke kritisiert ihre Kultur, etwa die frühe Verheiratung der Mädchen. Und beides ist sehr gefährlich. Riklis hat mit diesem Film die Mythologie von links und rechts durchbrochen. Er hat eine palästinensische Frau erschaffen, deren Würde in Gefahr ist. Wir sehen ihre gestohlene Identität, ihre Unabhängigkeit, ihre Würde und keine Terroristin oder ein Opfer. So entschied ich, dass ein Mann, der in die Haut einer palästinensischen Frau schlüpfen kann, auch mit meinen Studentinnen mitfühlen wird.

APA: Wie stark waren Sie in den Entstehungsprozess des Filmes involviert?

Nafisi: Vor meiner Entscheidung habe ich das Drehbuch gelesen und war später auch aktiv am Casting beteiligt. Wir sprachen ausführlich sowohl über den Film selbst als auch darüber, wie wir vorgehen. Und dann war ich bei der Premiere des Films dabei. Das war für mich eine sehr freudige Zeit. Ich sage mir immer wieder, dieser Film gehört nicht mir. Der Film gehört Eran Riklis. Ich muss ihn mit Distanz betrachten und mich nicht so sehr einbringen, dass ich den Zweck dieses Films aus den Augen verliere.

APA: Wie haben Sie sich schließlich gefühlt, als Sie den Film sahen? Haben Sie sich selbst gesehen, oder konnten Sie die Distanz wahren?

Nafisi: Darüber war ich vor der Premiere wirklich besorgt. Aber nachdem ich den Film gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, dass es Riklis gelungen war, den Geist und die Konflikte und Widersprüche der Hauptfigur einzufangen. Ihre Anspannung. Denn es gab keinen Tag in der Islamischen Republik, an dem ich ohne Anspannung gelebt habe. Und die Hauptdarstellerin Golshifteh Farahani hat es geschafft, das zum Ausdruck zu bringen. Das Wichtigste für mich war, nicht wie mein Feind zu werden, deshalb wollte ich nicht, dass dieser Film ideologisch ist. Ich wollte, dass dieser Film unter die Haut dieser Charaktere geht und uns erzählt, wie sie sich fühlen. Der Film sollte kein Urteil sein. Er sollte ein Verstehen sein.

APA: Wie hat sich die Rolle der iranischen Frauen verändert, seit Sie 1997 das Land verlassen haben?

Nafisi: Zunächst einmal ist das, was iranische Frauen tun, so erfreulich. Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin, erinnere ich mich daran, dass gerade jetzt, während wir sprechen, diese jungen Frauen auf die Straße gehen, sie kommen singend und tanzend auf die Straße und übertönen den Lärm der Kugeln. Das ist eine neue Art, Dinge zu verändern. Als iranische Frau war eines der ersten Dinge, die mich zu Beginn der Revolution verzweifeln ließen, die Tatsache, dass mir vom Regime gesagt wurde, ich könne nicht sein, wer ich bin. Es ging nicht nur darum, den Schleier zu tragen. Es ging darum, dass ich jemand sein sollte, der ich nicht bin. Das Heimtückische an totalitären Systemen ist, dass sie dich dazu bringen, dich selbst zu hassen, sie bringen dich dazu, den Respekt vor dir selbst zu verlieren. Und deshalb haben wir Frauen meiner Generation ein bisschen Haar herausschauen lassen, um den Menschen zu sagen: Ihr Leute, die über uns herrscht, besitzt mich nicht. Ich bin meine eigene Frau. Diese Zeit ist vorbei. Jetzt haben iranische Männer und Frauen den öffentlichen Raum besetzt, den ihnen das Regime weggenommen hatte. Ein Beispiel: Fahrradfahren ist für Frauen verboten. Aber Sie sollten diese Fahrräder und diese Frauen sehen, die in die Straßen Teherans fahren. Was sie fordern, ist existenziell.

APA: Sie haben also Hoffnung?

Nafisi: Im letzten Kapitel des Buches bringe ich ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers Saul Bellow. Er fragt: Wie werden diejenigen, die mit der Prüfung des Holocaust umgegangen sind, mit der Prüfung der Freiheit umgehen? Ich denke, wir im Westen haben vergessen, dass Freiheit eine Prüfung ist. Heute sagen mir Studenten, "Ich fühle mich mit diesem Buch nicht wohl." Wenn sie sich mit einem Buch nicht wohlfühlen und es lieber eliminieren wollen, anstatt es zu verstehen, wie werden sie mit der Realität umgehen? Denn die Realität ist eine Prüfung. Es ist nicht alles Spaß und Spiel. Aber heute will niemand gestört werden. Es gibt überall Triggerwarnungen. Und die Rechte zensiert Toni Morrison, eine der größten Schriftstellerinnen, die Amerika je hatte, weil sie angeblich obszön sei. Und Bellow sagte: Was Demokratien bedroht, ist unser schlafendes Bewusstsein und unsere Gefühlsatrophie. Und das spüre ich jetzt immer wieder.

APA: Glauben Sie, dass sich die Rolle der Literatur als Instrument des Widerstands im Laufe der Jahre verändert hat?

Nafisi: Nun, ich denke, dass Literatur aus einem Grund sehr gefährlich wird. Das beste Beispiel ist Salman Rushdie. Er ist ein Mann, dessen einzige Waffe seine Worte sind, er hat kein Militär, keine Revolutionsgarden. Wie kommt es, dass er so gefährlich wird, dass einer der mächtigsten Männer der Welt ihn physisch eliminieren möchte, anstatt ihn seine Worte benutzen zu lassen? Ich denke an all diese Schriftsteller und Dichter und Künstler, die überall auf der Welt im Gefängnis sitzen. Nicht nur im Iran. Weil die Herrschenden Angst vor Literatur haben. Weil sie die Wahrheit enthüllt. James Baldwin sagte: "Künstler sind hier, um den Frieden zu stören." Und Literatur stört nicht nur diejenigen an der Macht, sondern auch diejenigen mit dieser ideologischen Denkweise. Es ist sehr einfach, einem Totalitären zu folgen, weil er für dich entscheidet.

APA: Sie leben in einem Amerika, das unter Donald Trump in diese Richtung geht...

Nafisi: Es gibt dieses Gedicht von Bertolt Brecht: "In den finsteren Zeiten / Wird da auch gesungen werden? / Da wird auch gesungen werden. / Von den finsteren Zeiten." Also denke ich, dass wir singen müssen. Und wir müssen über die dunklen Zeiten singen. Die Krisen, mit denen wir heute in der ganzen Welt konfrontiert sind, sind schrecklich. Ich befürworte sie nicht, aber sie lassen uns auch verstehen, dass etwas falsch ist und dass wir Verantwortung tragen. Wir müssen verstehen, warum wir hier sind, warum wir uns um unser Morgen sorgen müssen. Und das kann nicht nur Donald Trump sein. Das kann nicht nur Ayatollah Khomeini sein. Das geht darüber hinaus. Und hoffentlich kommen wir zur Vernunft.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Filmladen/HeleneLouvart.